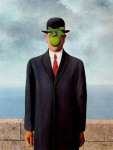

Так что же такое человек? Это существо, которое всегда решает,

кто он. Это существо, которое изобрело газовые камеры.

Но это и существо, которое шло в эти камеры,

гордо выпрямившись, с молитвой на устах (В. Франкл).

Два пути предложил я тебе — благословение и проклятье,

путь жизни и путь смерти, избери жизнь,

чтоб жил ты и потомство твое (Втор. 30:19).

Вчера я встретила на улице человека лет тридцати, мужчину, на лице которого заметила гримасу духа времени, но она плохо держалась на нём, не шла ему. Он, явно, верил духу времени, верил, что подл и нахален, зол и бесчеловечен — что должен быть таковым, иначе его не за что уважать. Верил, но не был таким: внутри он был добр и светел. Кто знает, быть может, мне всё это только почудилось, но в лице этого случайного прохожего я обрела нового вопрошающего.

Как любой творческий человек, я всё время собеседую с некоей реальностью, слышу вопросы, которые звучат во времени и пространстве, здесь и сейчас, и как бы ищу ответы на них в процессе творчества. Пишу не о том, о чём хочу, а о том, что не даёт покоя, что звучит как вопрос, поставленная на рассмотрение проблема. В зависимости от Вопрошающего (целостной реальности) или вопрошающего (отдельно взятого индивида) в душе происходит актуализация того или иного творческого центра... Нынче мир ослеп и оглох по отношению к одной правде, а встреченный вчера человек — к другой. Благодаря последнему поговорим об обеих.