Из воспоминаний о Семене Кирсанове

У больного раком Кирсанова все последние стихи об одном — о смерти.

«Никто не услышал.

Никто не пришел.

И я умер». «Оттого что я

пять минут, как умер,

смерти больше нет,

больше нет,

нет, нет, нет!».

Я помню, как эти стихи читал над гробом Кирсанова в Дубовом зале ЦДЛ Павел Антокольский. Сам уже на пороге небытия, маленький, лысый, с большой головой, он повторял с перехваченным горлом, повторял, как заклинание:

— Смерти больше нет!

Нет! Нет! Нет!

А потом он сказал:

— Но смерть пришла и сказала: «Я — есть!».

И он, как посохом, стукнул палкой в пол.

И все заплакали.

Вскоре мы так же стояли над гробом самого Антокольского, а потом и Давида Самойлова, и еще многих, многих…

Семена Исааковича и Люсю (о Боже, я ее до своих двадцати лет, пока не вышла замуж, называла «тетей Люсей», а потом она мне намекнула на некоторую неуместность такого публичного обращения к ней) по вечерам часто можно было встретить в Дубовом зале, в ресторане ЦДЛ. Незадолго до смерти Кирсанов, встретив там старика Антокольского, ужинавшего с юной светловолосой поэтессой, игриво ему сказал: «Павлик, не порти себе репутацию!».

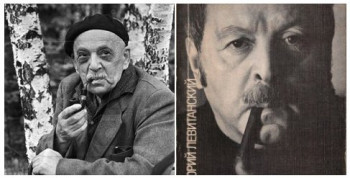

А однажды он оказался там один, без Люси, и сидел, мрачный, за столиком, ковыряя вилкой в салате и попивая коньяк. К нему подошел Юрий Давыдович Левитанский:

— Семен Исаакович, что случилось, почему вы такой печальный?

Кирсанов поднял на него глаза:

— Какать — а как? — ответил он на вопрос палиндромом.

Левитанский задумался на секунду и выпалил симметрично — палиндромом же:

— Мастер срёт сам!