Кафка любил дневники и письма и оставил достойные внимания дневниковые наброски и переписку. Здесь нет неизбежности. Ведь можно любить музыку, но не оставить по себе ни одной ноты. Дневники Кафки, как и вообще дневники, — это укрепление границ внутреннего оазиса в разросшейся внешней пустыне. Если в дневнике нет самолюбования и преждевременного наслаждения восторгами «благодарных потомков», то это — некое подобие ночного разговора в купе движущегося поезда, когда незнакомцу выговаривается самое сокровенное. Фонари проносятся за окнами, ложка дребезжит в стакане с остывшим чаем, а два человека сидят один напротив другого, и один тихо говорит, а второй внимательно слушает.

Вы здесь

- Главная

- Авторы «Омилии»

- Протоиерей Андрей Ткачёв

- Публицистика

Протоиерей Андрей Ткачёв. Публицистика

Честное слово

Если Церковь просто «дана», то данное надо просто защищать. Как Брестскую крепость, сколь героическую, столь и обреченную. Спорить тут не о чем. Но если Церковь не только дана, но и задана, то спорить есть о чем.

* * *

Российскую империю разрушили газеты. Га-зе-ты! Вслушайтесь в фонему! Пушками в газету не стрельнешь, поскольку – бестолку. Мысль в мозги залезла – либо мозги выстрелом вышибай, либо вытесняй из этих мозгов одну идею другой. Последний вариант сложнее, но надежней. Иначе – репрессии, сколь масштабные, столь и безнадежные. Теперь сравним газетную эру считанных грамотеев с нашим временем и – вздрогнем!

* * *

Мы живем в царстве обесцененного слова, и при этом покланяемся Богу-Слову Воплощенному.

Перечитайте, прошу вас, сказанное выше.

Неприятные вещи

Если леденец вынуть изо рта и засунуть в карман (как случалось в детстве), то уже через минуту он будет облеплен мелким сором, и сунуть его обратно в рот не будет никакой возможности. Подобным образом облепливаются чуждым смыслом слова, и со временем уже трудно понять смысл прямой и непосредственный. Вкус леденца заменится вкусом сора. К. Льюис в книге «Просто христианство» писал, что в XIX веке «джентльменом» называли каждого мужчину, живущего на доходы с капитала и имеющего возможность не работать, неважно, был ли он галантен и образован или нет. Можно, то есть, было, не вызывая смеха, сказать: «Джентльмен X — порядочная скотина». Но сегодня это слово иначе, как с воспитанностью и порядочностью, не ассоциируется. Подобные метаморфозы сопровождают бытие термина «фарисей».

Свобода рабства и рабство свободы

Одно из ключевых понятий Нового Завета — свобода. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32), — говорит Спаситель. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос» (Гал. 5: 1), — говорит апостол Павел. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы» (Иак. 2: 12), — говорит апостол Иаков. Цитаты эти можно умножать и умножать.

Быть может, по степени использования только слово «любовь» может соперничать со словом «свобода». Оба слова, занимая достойнейшее и первенствующее место в Писаниях Нового Завета, широко представлены и в нецерковной риторике.

Английский христианский мыслитель Честертон однажды уже сказал об этом, и лучше, чем он, не скажешь. А сказал он о том, что мирские идеалы — это те же христианские добродетели, только сошедшие с ума.

Душевный труд

Серьезный разговор вскрывает проблемы. Одной из проблем, вскрываемой любым серьезным разговором, мне видится вопрос о духовности, душевности и телесности в человеке. Другими словами — вопрос иерархичности. Насколько одна часть народа живет жизнью подчеркнуто телесной, чуждой дерзаний веры, настолько другая, воцерковляющаяся часть, стремится жить подчеркнуто только духовной жизнью, одной лишь духовной жизнью и ничем, кроме духовной жизни. На наших глазах словно повторяется формула выступающего в американском суде: правду, только правду и ничего, кроме правды. Такая пафосность опасна. И у них в судах количество лжи не уменьшается, хотя все, казалось бы, за правду. И у нас духовность не шибко цветет, хотя многим только одну ее и подавай.

Пощечина Иоанну Кронштадтскому. Продолжение

Не так давно я написал для сайта «Православие.ру» статью о пощечине, которую отец Иоанн Кронштадтский получил в храме от некоего разнузданного субъекта. Статья была перепечатана во многих местах. Были на статью и отзывы. Некоторые удивили меня, если не сказать больше.

Среди реакций на материал серьезную долю составляют рассуждения на тему всепрощения, воспоминания евангельских слов о подставлении второй щеки после удара в первую и прочие вещи, сколь возвышенные, столь же и неуместные в данном случае. Я тогда выразил искреннее удивление, что молодой человек тот ушел из храма на своих ногах. Ведь ударить священника, стоящего с Чашей в руках, да еще такого (!) священника, да в храме, полном людей, было, конечно, не просто ошибкой или хулиганством. Речь шла о действии символическом. И не понимать этого так же неестественно, как ставить знак равенства между пролитием кофе на скатерть в ресторане и — умышленным уничтожением государственного флага. И там и там страдает кусок ткани, но в первом случае речь идет лишь о порче имущества, а во втором — о намеренном нанесении оскорбления целой стране.

Насекомые

Пчелка хороша. Плоды ее сладки для гортани и бедняка, и простолюдина. Муравей хорош. У него нет начальника, но он сам зарабатывает хлеб свой, о чем подробно пишет автор Притч. Вот муха плоха. Настолько плоха, что «король мух» — «Баал зебуб» — есть имя диавола. В привычном для нас произношении это имя звучит как Вельзевул. Так насекомые входят в мир религиозных понятий, и мы вынуждены о них говорить и думать.

* * *

Религиозный уровень жизни есть высший уровень жизни. Если насекомые присутствуют в религиозном сознании, то они присутствуют и в поэтическом сознании, хотя сами не очень поэтичны. Стрекоза и Муравей нам известны с детства. Известна

Пощечина Иоанну Кронштадтскому

В те годы, когда протоиерей Иоанн Ильич Сергиев был уже всенародно известен, а в кронштадтский Андреевский собор к нему на литургию ежедневно уже съезжались тысячи людей со всей России, произошел один вопиющий случай. Во время службы на амвон поднялся некий студент и прикурил (sic!) от лампады на иконостасе. Отец Иоанн в это время уже вышел с чашей для причащения. Он в недоумении посмотрел на молодого человека и с гневом спросил: «Что ты делаешь?» В ответ молодой человек не покраснел, не застыдился и не вышел поспешно из храма. Он подошел к отцу Иоанну и резко, наотмашь ударил его по лицу рукой. От удара отец Иоанн сильно качнулся. Евхаристические Дары расплескались из чаши на пол, и потом пришлось вынимать несколько плит из амвона, чтобы утопить их в Балтийском море. До революции оставалось совсем недолго.

Истреби грех из среды себя

В Писании Ветхого Завета часто повторяются слова «истреби зло из среды себя», «истреби зло от среды Израиля». Эти слова касаются повелений жесткими методами, в основном смертной карой, наказывать крайние проявления зла и растления в народе, чтобы страх был на людях, и чтобы зло не умножалось безнаказанностью. Есть и примеры того, как эти заповеди исполнялись на деле. Жутковатые, надо сказать, примеры.

В последних главах книги Судей рассказывается об одном левите из Вифлеема, который с наложницей, находясь в пути, вынужден был остановиться в городе Гива, что в колене Вениамина. Некий старик, родом бывший оттуда же, что и левит, пригласил его к себе есть хлеб и ночевать. А жители того города, даром что сыны Израиля, были развратны в ту же меру, что и Содомляне. Они заметили незнакомца и приступили к дому старика с требованием вывести левита. «Мы», – говорят, – «познаем его» (Суд. 19:22)

Отраженная действительность

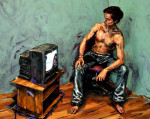

Кто он такой, наш современный человек? О чем с ним можно говорить? Чем он живет и от чего мучается? Если он мучается только от нехватки денег, а живет так блекло, что из впечатлений дня невозможно составить страничку для дневника, то что это и как это назвать?

В неосмысленном мире жить страшно, как страшно оказаться в погруженном во тьму незнакомом доме. Мир осмысливается каждым по-своему в меру накопления житейского опыта и в качественном соответствии этому опыту. А функцию коллективного осознания действительности отчасти выполняет искусство.

Оно, искусство, именно поэтому необходимо. Никто из известных нам живых существ не способен творчески отображать окружающую действительность, тем более – действительность умопостигаемую. Человек же, если поймет что-то, восхитится чем-то, устрашится чего-то, тут же постарается переплавить опыт в песню, притчу, храм и роспись храма.

Искусство – лакмус, индикатор, причем одновременно – как наличного состояния, так и вектора устремленности.

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- следующая ›

- последняя »