Внемлите истине полезной:

Наш век — торгаш...

А. С. Пушкин

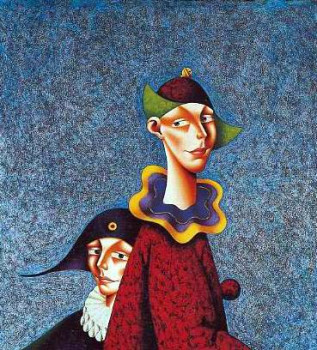

Художник и делец в моём воображении соотносятся как ребёнок и взрослый. Ребёнок по природе своей — игрив и беспечен, взрослый, наоборот, — предельно серьёзен и ответственен. Но вспомним слова захаровского того самого Мюнхгаузена: «Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны! Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица». Это голос художника-ребёнка, который увещевает своих слишком взрослых, заигравшихся во взрослость, зрителей...

Тема эта началась во мне ещё в юности. Хотелось понять взаимоотношения художника (творца) и мецената (дельца). Юношеский максимализм не мог просто так смириться с мыслью о существовании одного человека за счёт другого, он искал праведного пути для себя и боялся соблазниться путём лёгким. Чуя в себе художника, я желала разобраться в том, что полезно, и что, наоборот, губительно. Помнится, тогда пришла к наивному, но верному в принципе решению о необходимости жить только своими средствами. Каждый человек обязан справляться с жизнью, опираясь на сильные свои стороны, но не забывая о необходимости развивать слабые. То есть, не перекладывать на других своё бремя, не жить за чужой счёт — таким был юношеский вывод.

По мере взросления пришло понимание того, что человек — существо социальное, в том смысле, что таланты Богом распределены между людьми так, чтобы они служили ими друг другу. То есть, каждый человек — не самодостаточен, и это — нормально. Более того, несамодостаточность — полезна, благословенна, ибо научает ценить другого. Я нуждаюсь в другом, потому могу понять и нужду другого во мне. Мы — нужны друг другу! Опошленный, извращённый вариант этого природного закона — принцип «рука руку моет».

Когда пришло понимание взаимозависимости людей, стало очевидным, что меценат, финансирующий художника, тоже отчасти художник, только он занимается творчеством чужими руками, а это, в принципе, идентично пользованию чужими деньгами со стороны художника. То есть, никакого паразитизма нет, а есть сотрудничество, служение талантами. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петр. 4:10).

Бывает, что и делец не хищнически, а творчески относится к своему делу. Помнится Честертон в своей автобиографии писал: «Мои родители принадлежали к довольно старомодному слою английского общества, где дельцу еще дозволялось заниматься своим делом. Им и не мерещилось просвещенное и дерзновенное мнение, согласно которому он крушит, подминает и глотает других. Отец был либералом того толка, который предшествовал социалистам. Для него само собой разумелось, что все нормальные люди признают частную собственность; однако он и не пытался придавать ей хищный оттенок. Семья его была из тех, которые обычно процветают, но в современном смысле слова не отличалась предприимчивостью. <...> В каталоге не написанных мною книг стоит под № 999 повесть о преуспевающем дельце, чью жизнь омрачает тайна. В конце концов выясняется, что он играет в куклы, или в солдатики, или еще во что-нибудь, приличествующее не дельцам, а детям. Признаюсь, что во всем, кроме респектабельности, я похож на моего героя. Я играл всегда и жалею о том, что на игру не всегда хватало времени».

Художник часто опережает дельца, когда придумывает, угадывает то, что делец потом воплощает в жизнь. Сколько таких случаев в литературе, в киноискусстве, когда художник описывает изобретения, которые ещё только грядут в реальности. Для их появления в жизни людей нужен союз дельца и художника (ученый тоже бывает художником и/или дельцом — на своём поприще).

Да, художник и делец — это как бы две ипостаси человечества (Мария и Марфа?), которые нужны друг другу, и одна без другой обречены на провал. Каждый из них хорош на своём месте, каждый — необходим и важен. Каждый нужен и каждый — нормален, пока находится на своём месте. Но как только один начинает видеть себя более значимым, чем другой, начинаются проблемы.

Если художник мнит себя и только себя единственно значимым для жизни, он, как личность, как художник, начинает деградировать. Это, конечно, большая трагедия. Плохие художники приносят немало вреда не только себе, но и социуму (Набоков хорошо описал пошлость — детище псевдохудожников). Однако нельзя сравнить эти повреждения с вредом от дельца, возомнившего себя главным. В этом мире хозяйничает именно делец, он живёт в этом мире, в отличие от художника, томящегося в мире сём. Художник — беспомощен здесь, он не в силах натворить много зла, зато делец — всесилен. Но его утилитарный подход к миру игнорирует сакральную суть и сокровенное единство мира.

Делец — князь, царь мира сего, именно поэтому без содружества с художником (небожителем по природе) делец легко подпадает под власть духовного Князя мира сего — диавола. Ирония в том, что таких дельцов зачастую порождают идеологизированные псевдохудожники. «Гений и злодейство — две вещи несовместимые», — утверждал Пушкин. И я с ним вполне согласна.

По большому счету, Художник Христос противостоит дельцу и идеологу — Антихристу. Потому весьма грустно наблюдать сегодня в социуме и даже в Церкви дельца торжествующего, дельца-идеолога, доминирующего над творцом, дельца, вытесняющего и притесняющего художника. Это явный признак наступления антихристовых времен. Вспоминается предсказание прп. Серафима Вырицкого: «Придёт время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи и зла».

Из Откровения мы знаем, что делец Антихрист обречён, он — жрец Вавилонской Башни — без Художника несёт лишь гибель, ибо художник по определению послушник Творца.

Его ещё покамест не распяли,

Но час придёт — он будет на кресте;

Его послал Бог Гнева и Печали

Царям земли напомнить о Христе.

(Н. Некрасов «Пророк»)

Настоящий художник призван творить не свою, но Божию волю. «У других Бог позади, как воспоминание. Для художника Бог — последнее глубочайшее свершение. Если радостные говорят: Он есть, печальные чувствуют: Он был, художник улыбается: Он будет. Это не только вера, но строительство Его сил и имён. Это долг художника» (Рильке «Об искусстве». Перевод О. Седаковой). Художник предчувствует грядущее, его Бог — Бог будущего века, Который «будет всё во всём» (Кор. 15:28).

Потому так печально наблюдать пренебрежение к художнику со стороны религиозных людей. По недомыслию художество отвергается, как нечто низкое, недостойное духовного человека. Причина — в недопонимании великого служения художника в мире, которое сродни пророческому.

С тех пор как Вечный Судия

Мне дал всеведенье пророка,

В очах людей читаю я

Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу,

Из городов бежал я нищий,

И вот в пустыне я живу,

Как птицы, даром божьей пищи.

Завет предвечного храня,

Мне тварь покорна там земная;

И звезды слушают меня,

Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град

Я пробираюсь торопливо,

То старцы детям говорят

С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас!

Он горд был, не ужился с нами:

Глупец, хотел уверить нас,

Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен!

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!»

(М. Лермонтов «Пророк»)

Необходимо понять, что когда религия отвергает, изгоняет художника, она неизбежно вырождается в идеологию и торгашество, в инквизиторство (Великий Инквизитор Достоевского). Можно сказать, что идеолог — тот же делец, ибо его отношение к миру такое же утилитарное, примитивно-прикладное и механическое (художнику присуще органическое). Но подлинно религиозный человек — всегда художник в душе, ибо Творец и Бог наш — Поэт по определению.

«Истинная поэзия возвещает о себе тем, что она, как земное евангелие, умеет освободить нас от тяготеющего над нами бремени своей внутренней ясностью и внешней прелестью. Как воздушный шар, она поднимает нас вместе с нашим балластом в горние сферы и показывает нам перепутанные земные пути с высоты птичьего полёта» (И. Гёте «Поэзия и правда. Из моей жизни»). «Задача поэта — гармонизация мира» (Иосиф Бродский).

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, -

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами лёгкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, -

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнём,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

(А. Пушкин «Пророк»)

Привожу стихи полностью, чтобы дать возможность вчитаться, вслушаться в слова, сказанные давно, но так и не услышанные никем, кроме самих поэтов. Художник художника, поэт поэта всегда поймёт, даже если в обыденной жизни они не любят друг друга. Голоса различны, но Весть у них — одна, ибо через них говорит Единое.

Дельцы же, если не носят в себе художника, видят мир фрагментарно — целостность не доступна их взору. Потому, когда они утрачивают память о своей ущербности, о своей несамодостаточности, несмотря на власть и богатство, они начинают дробить целый мир на фрагменты, они разрывают, разрушают живую целостность мироздания, согласуя её со своим ограниченным видением. Повсеместно воцаряется корыстный интерес и деньги, мир заболевает борьбой всех против всех. Делец, порвавший с художником, становится убийцей и самоубийцей...

Мне кажется порой, что я стою

у океана.

— Бедный заклинатель,

ты вызывал нас? так теперь гляди,

что будет дальше...

— Чур, не я, не я!

Уволь меня. Пусть кто-нибудь другой.

Я не желаю знать, какой тоской

волнуется невиданное море.

«Внизу» — здесь это значит «впереди».

Я ненавижу приближенье горя!

О, взять бы все — и всем и по всему

или сосной, макнув ее в Везувий,

по небесам, как кто-то говорил, —

писать, писать единственное слово,

писать, рыдая, слово: ПОМОГИ!

огромное, чтоб ангелы глядели,

чтоб мученики видели его,

убитые по нашему согласью,

чтобы Господь поверил — ничего

не остаётся в ненавистном сердце,

в пустом уме, на скаредной земле —

мы ничего не можем. Помоги!

(О. Седакова «Элегия, переходящая в реквием»).

Комментарии

его "художество"

Светлана Коппел-Ковтун, 19/04/2013 - 22:33

Понимание этого сняло бы множество проблем в нашей церковной жизни. Да, это именно - художество.

Рада Вам, матушка! С возвращением

Перечитал пару раз с большим

Протоиерей Алексий Зайцев, 19/04/2013 - 20:34

Перечитал пару раз с большим интересом. Особенно могу отметить подбор цитат, каждая из которых бьет в точку. Эссе натолкнуло на серьезные размышления (как-то не приходилось задумываться на эту тему именно в таком контексте). Благодарю за Ваши труды, дорогая Светлана

Спаси Бог

Светлана Коппел-Ковтун, 19/04/2013 - 20:43

Спаси Бог, дорогой отченька! Порадовал Ваш отзыв.

Храни Господь

Коли не соблюдена гармония

Галина Минеева, 19/04/2013 - 18:45

Коли не соблюдена гармония Творца и Дельца, потому и мир рушится, лишившись Божественного равновесия. Трагедию дисгармонии мы все наблюдаем сегодня. Делец не слышит сокровенного голоса Творца – не дано, и творцы превращаются в творчишек, потерявших по этой причине Божественное Начало. Светлана, какой горькой темы Вы коснулись, какую правду поведали! Низкий поклон за это! Очень печально, что в Церкви отношение к творчеству именно такое, как Вами сказано. Словно уже и не помнится нашими отцами, что вся культура высокой литературы рождалась в лоне Церкви, в её святых обителях. Именно после усердных молитв монахами закладывалось то, что следом стало светом всему миру - Великой Русской Классикой! Печально и то, что народ, воспитанный сегодня в духе «дельца», уже не чувствует сердечной боли от ампутации «чувства прекрасного», не ощущает тоски по высокому слову, а бредёт в колодках тленного.

Делец не слышит

Светлана Коппел-Ковтун, 19/04/2013 - 19:06

Мне кажется, что творцы превращаются в творчишек по своей вине, в том числе, когда предают высокое ради более низкого: успех, слава, деньги, власть. Но Вы правильно заметили взаимозависимость слышания и звучания. В некотором смысле народ должен быть вопрошающим, чтобы слышать поэта. Народ должен жажадать высокого. Когда не останется ни одного вопрошающего, даже потенциального, которого можно пробудить, поэт, наверное, умолкнет, Бог не даст ему слов. Об этом, наверное, говорил Бродский, когда сказал: «В настоящей трагедии гибнет не герой - гибнет хор». До сих пор многие не понимают этих слов.

О вопрошающем подробнее здесь.

СпасиБо, Галина, за беседу

«Народ должен жаждать

Галина Минеева, 19/04/2013 - 20:04

«Народ должен жаждать высокого» - это так, а если его не допускают до понимания этого высокого? Если жажду утоляют суррогатным пойлом? Если он жаждет и не понимает, что жаждет? Он чувствует обман, а чтО этот обман закрывает, ему и не ведомо. Это похоже на то, как было, когда мы жили перед Перестройкой (я старше Вас, Светлана, потому жила в той жизни), мы не знали Бога (говорю о себе), но предчувствовали Его, не понимая этого. Предчувствие томило и куда-то звало, но никак нельзя было догадаться – куда. Потому и протащило мусорными дорогами восточных философий и прочих доктрин. Так и народу дня сегодняшнего очень надо потомиться в предчувствии, чтобы выбрать верную дорогу – услышать песнь Божиего Духа в своём сердце.

Спаси Господь наш и Вас, Светлана, за отвечание.

Страницы