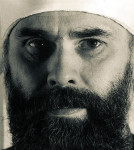

Об этом дивном монахе можно сказать лишь одно — сладостная душа. Сладостность этой души ощутил не только я, но всякий паломник Святой Горы, который общался с ним. Силуан был высоким, крупным, с большой черной бородой, и своим внешним видом не сразу привлекал незнакомого человека. Но одного разговора с ним было достаточно, чтобы человек его полюбил. «Господь нас неизреченно любит», — говорил каждому отец Силуан. И при этих словах глаза его всегда наполнялись слезами. Они были красны от слез. Больше всего он говорил о любви Божией к людям. Когда

Вы здесь

Вера

Святой Иоанн Кронштадтский и преподобный Силуан Афонский (Г. И. Беневич)

Уже первое знакомство с жизнью и трудами Преп. Силуана в изложении архим. Софрония дает представление о глубокой внутренней связи между двумя великими светильниками Русской Церкви, как бы представляющими единую линию святости, идущую из XIX века в XX. О существовании преемственности великих святых, между прочим, свидетельствует и сам Преп. Силуан: «При жизни Преподобного Серафима, за молитвы его, Господь хранил Россию; а после него был другой столп, достигавший от земли до неба, — Отец Иоанн Кронштадтский», а после него, можем сегодня добавить мы, Господь хранил Россию, а может быть весь мир, по молитвам Преп. Силуана.

Богословие святого Силуана Афонского (Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас)

Превосходнейшие, отцы, братья и сестры, с глубокой растроганностью я воспринял разговор на тему богословия св. Силуана. Выбор темы обязан тому факту, что с помощью его духовного ученика и моего духовного отца, приснопамятного о. Софрония из монастыря Эссекс, я уже почитал св. Силуана не только как христианин и член Православной Церкви, но и как один из учеников, и учитель богословия, а в последнее время и как епископ. Св. Силуан и далее продолжает быть моим личным руководителем в духовной жизни, поскольку его мысль, со всеми охватываемыми ею аспектами, имеет переломное значение не только для живущих монашеской жизнью, но и для тех, кто посвятил себя богословской мысли и причастен к управлению Церковью в миру. К тому же, я буду говорить о св. Силуане с глубоким чувством признательности и уважения. Так чему же научил меня сей старец относительно богословия?

Откровение преподобного Силуана (Протоиерей Александр Геронимус )

«Господи, Ты видишь, что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы мне не дают. Скажи, что я должен делать, чтобы отошли они от меня?». И был мне ответ от Господа в душе: «Горделивые всегда так страдают от бесов».

Я говорил: «Господи, Ты милостивый, знает Тебя душа моя; скажи мне, что должен я делать, чтобы смирилась душа моя?». И отвечает мне Господь в душе: «Держи, ум свой во аде и не отчаивайся»2.

Преподобный Силуан получил откровение и сообщил его. Ныне эта заповедь — «держи ум свой во аде и не отчаивайся — предлагается Церкви. «…Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1: 20—21). Слово апостола Петра относится к любому пророчеству. Для того, чтобы уяснить откровение, данное Старцу, нужно изнутри приникнуть к преданию Церкви.

Спасение по учению преподобного Силуана Афонского (Епископ Каллист (Уэр)

«Мы члены друг другу»

«Любите все создание Божие», — говорит старец Зосима в романе Достоевского «Братья Карамазовы»: Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах1. Эта «тайна Божия», о которой говорит старец Зосима, есть не что иное, как взаимозависимость, неразрывная взаимосвязанность всего тварного в

В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается2. Таково видение космического единства у Достоевского. Тварный мир представляет собой неделимое целое; таким образом, спасение каждого человека неразрывно связано со спасением всего человечества и даже, еще шире, со спасением всей вселенной. Вот почему слова апостола Павла «Мы члены друг Другу» (Еф. 4:25) должны быть осмыслены во всей широте их значения.

Опыт ада как путь к Небесному царству (Архимандрит Симеон (Брюшвайлер)

В начале ХХ века, в 1905 году, в

«Гордые всегда страдают от бесов». — «Господи, — говорил Силуан, — скажи, что я должен делать, чтобы смирилась душа моя?» — В его сердце прозвучал тогда ответ Бога: Держи ум твой во аде и не отчаивайся.

Стихи (А. С. Пушкин)

Безверие

О вы, которые с язвительным упреком,

Считая мрачное безверие пороком,

Бежите в ужасе того, кто с первых лет

Безумно погасил отрадный сердцу свет;

Смирите гордости жестокой исступленье:

Имеет он права на ваше снисхожденье,

На слезы жалости; внемлите брата стон,

Несчастный не злодей, собою страждет он.

Кто в мире усладит души его мученья?

Увы! он первого лишился утешенья!

Взгляните на него — не там, где каждый день

Тщеславие на всех наводит ложну тень,

Но в тишине семьи, под кровлею родною,

В беседе с дружеством иль темною мечтою.

Найдите там его, где илистый ручей

Проходит медленно среди нагих полей;

Где сосен вековых таинственные сени,

Шумя, на влажный мох склонили вечны тени.

Взгляните — бродит он с увядшею душой,

Своей ужасною томимый пустотой,

То грусти слезы льет, то слезы сожаленья.

Напрасно ищет он унынью развлеченья;

Напрасно в пышности свободной простоты

О несении тягот друг друга (Митрополит Антоний Сурожский)

В одной из тайных молитв, которую, повторяя слова Иоанна Златоустого, священник читает в начале литургии во время малой ектеньи, говорится, что если двое или трое согласны друг со другом во всякой вещи, то благодать Божия, сила Божия, Сам Бог будет посреди них, будет с ними.

Что же именно, какие слова являются ключевыми в этой молитве? Я думаю, речь не о том, что двое или трое могут иногда договориться, когда у них есть общий интерес, единомыслие, единое отношение к вещам, но когда они готовы хранить согласие, единодушие, быть заедино во всех обстоятельствах так, чтобы забота одного была нашей заботой и заботой каждого, и так, чтобы переживать грех каждого как нашу собственную ответственность, а не только ответственность согрешающего; потому что если бы мы были подлинной христианской общиной, то сколько поддержки, сколько помощи каждый член общины получал бы в борьбе за целомудренность своей жизни! И вот единство, согласованность во всем есть предварительное условие, чтобы среди нас мог присутствовать Бог, Божия сила и благодать, Божия жизнь, Божия ликующая радость и любовь. Но уже своим современникам Апостол Павел говорил: Увы, среди нас бывают разделения!.. И эти разделения губят то единство, которое могло дать Богу место, дало бы Ему возможность действовать.

Мало и много (Свт. Николай Сербский)

Кому недостаточно малого добра, тот верит в большее добро и ищет его.

Кому недостаточно большего добра, тот верит в великое добро и ищет его.

Кому и того мало, не верит в добро и не ищет добра.

Кому мало низшей морали, тот верит в высшую и ищет ее.

Кому и ее мало, ищет более высокой морали.

Кому мало самой высокой морали, тот не ищет никакой морали.

Кому мало светлого лица истины, ищет большего света.

Кому мало большего света, ищет еще большего.

Кому мало самого высокого светлого лика истины, не верит в истину и не ищет никакой истины.

Это чудо, что ещё существует Православие (А. И. Осипов)

Ответы известного православного богослова, профессора Московской духовной Академии

— Есть ли возможность противопоставить западной религиозной агитации нашу пропаганду Православия — и на законодательном уровне, и другими путями?

— Вы понимаете, что законодательные возможности исчерпываются рамками церковного священноначалия при их контактах с власть имущими. Далеко не всегда эти контакты оказывают должное воздействие. Вот чем исчерпываются наши возможности юридические. В отношении же того, что вообще можно сделать, я не вижу никакого другого средства, кроме того, чтобы показать, что такое Православие на самом деле. Если человек увидит что-то красивое, то его не убедить отдать предпочтение худшему.

Экзорцизм (А. И. Осипов)

Магизм как состояние сознания возможен всюду. Яркий пример его в христианской практике — крещение, причащение, венчание или монашеский постриг по принуждению или по чисто житейским побуждениям (например, чтобы не болеть

Выражением того же магического сознания является распространяющееся в последние десятилетия так называемое отчитывание (экзорцизм). Занимаются им отдельные священники, не имеющие на то (например, в Московской епархии) благословения епископа, без которого иерей в принципе не имеет права совершать ни одного священнодействия. (Ссылки заклинателей на разрешение духовника являются не более как попыткой самооправдания, поскольку в любом случае требуется благословение епископа, без которого любое священнодействие и тем более отчитывание превращается в деяние антиканоническое, губительно действующее и на заклинателя, и на больного).

Взаимосвязь понятий «личность» и «образ Божий» в православном богословии (Протоиерей Вадим Леонов)

Диалог между богословием и наукой — это весьма перспективное направление, важное для обеих сторон. Наука на пути осмысления религиозного опыта может открыть для себя реальности иного плана бытия и обогатиться не только в содержательном плане, но и в методологическом. Ибо очевидно, что тех средств, которыми она обладает, катастрофически не хватает для раскрытия загадок человеческой жизни.

Для Церкви же очень важно найти новые формы общения в нецерковной среде и помочь современным людям приобщиться к Божественному Откровению, которое даровано всему миру, чтобы оплодотворить и преобразить человека и все богоугодные сферы его жизни. Церковь никогда не останавливалась на этом пути, не скрывала

Из списка правил не познаешь Бога (Афанасий (Николау), митрополит Лимассольский)

Перевод с болгарского одной из бесед митрополита Афанасия Лимассольского

Когда человек хочет изменить себя, он допускает одну ошибку, которую в прошлом совершали даже в богословских кругах и воскресных школах, проповедуя морализм. Иными словами, когда

Субкультура или идеология? (Ольга Седакова)

Проблема ухода верующих из церкви под давлением формирующейся субкультуры, ее происхождение и значение для современной церковной жизни, поднятая игуменом Петром (Мещериновым) в колонке «В защиту расцерковления», вызвала широкое обсуждение в блогосфере и обществе. С собственным ответом на поставленные вопросы выступила поэт и философ Ольга Седакова.

Вначале речь зашла о том, что в последние годы люди,

Христианская мысль перед тайной личности (Диакон Андрей Кураев)

Главное расхождение теософии и христианства — это различие именно философий: философии пантеистической и персоналистической. Христианство полагает, что о Боге можно говорить как о Личности, теософия считает, что это недопустимо.

У слова личность долгая философская история, но даже если брать тот его смысл, который устоялся в дохристианской мысли, то и тогда церковные богословы имеют право свидетельствовать о Боге как Личности. Первичный смысл слова ипостась (которым в богословском языке Церкви и выражается тайна личности) — конкретное существование, отличимое от любого другого. Под природой, «сущностью» понимался набор свойств, присущих данному классу предметов; под ипостасью — свойства, специфические именно для данного предмета и выделяющие его из круга вещей, с ним однородных: к «ипостаси» данного утюга относится царапина на его боку и привычка щелкать при переключении… В терминологии Аристотеля, воспринятой византийской мыслью, ипостась — это «вторая природа», то есть конкретное существование конкретного предмета. Вне человеческого мышления нет такой идеи (природы) луга, на которой паслась бы идея (природа) лошади. Бог реален, конкретен, Он не тождествен нашей идее о Нем. Значит,

Если Бог есть любовь (Диакон Андрей Кураев)

Если Бог есть любовь

Приступая к изучению истории религии, надо быть готовым сделать одно, может быть, неприятное открытие. Надо открыть и признать, что религии действительно и всерьез различны. Когда все вокруг твердят, что все религии равны и что религии суть лишь разные пути к одной и той же Цели, что разница между религиями лишь в некоторых обрядах, но по сути они все учат одному и тому же — то нужна некоторая самостоятельность мысли и зоркость зрения, чтобы заметить, что мода все-таки ошибается. Религии — различны.

На рубеже первого тысячелетия до Рождества Христова вавилонский властитель Ашшурбанапал так описывает свою религиозную деятельность по умирению великих богов, оскорбленных тем, что народ их недостаточно почитал: «Мой дед Синаххериб был закопан, в жертвоприношение ему, закопал я этих людей живыми. Их плоть скормил я псам, свиньям, воронам, орлам. Совершив эти дела и так умиротворив сердца великих богов, моих владык».

Ступени. О христианстве (Митрополит Сурожский Антоний)

Что значит быть христианином? Как оставаться христианином в современном мире?

Быть христианином, в каком-то отношении, очень просто. Христианин — это ученик и друг Христов. Эти понятия смежные, но есть между ними и различие. С одной стороны, мы ученики Христовы, Его последователи, и мы должны учиться от Него через Евангелие тому, во что Он верит, тому, чему Он учит.

Я не напрасно употребил выражение «во что Он верит». Однажды в Москве, на ступенях гостиницы «Украина», молодым офицером мне был задан вопрос:

— Хорошо. Вы верите в Бога, а Бог то, во что Он верит?

О вере (Митрополит Сурожский Антоний)

Серия бесед, прозвучавших в русской религиозной программе

Вера безрелигиозная. Вера и доверие к человеку. Вера в себя.

Когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле существует также вера в человека, и эта вера в человека определяет нашу жизнь по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. Кроме того, в Бога веруют не все, а для того, чтобы жить с людьми, без веры в человека не обойтись. Именно на вере в человека основаны все попытки преобразования — общественного, политического, семейного, ибо что бы ни проповедовалось — будь то религия или новый жизненный строй — если человек не вступит в труд, если человек не будет осуществлять то, что задумано, никогда оно никаким образом не осуществится. Поэтому всякий преобразователь, всякий человек, призывающий людей к

О смирении (Митрополит Сурожский Антоний)

Говорить о смирении всегда трудно, потому что, в общем, по-настоящему не знает смирения тот, кто не смирился. Но кое-что все же можно сказать, чтобы найти какое-то направление.

Когда мы думаем о смирении, мы, большей частью, думаем о поведении человека, который, когда его хвалят или говорят о нем что-то хорошее, старается доказать, что это не так; или о поведении человека, который, когда ему приходит мысль, что он сказал что-нибудь хорошее или сделал правильное, старается отвести эту мысль из страха возгордиться. Оба подхода мне кажутся неправильными не только по отношению к самому себе, но и по отношению к Богу: считать, что раз я это сделал или сказал, это не может быть хорошо, или что признание в себе доброго может повести к гордыне, — ошибочно. Надо просто перестроиться: если Бог дал мне сказать что-нибудь истинное, доброе, правильное или сделать что-нибудь достойное и Его, и меня как человека, я должен научиться благодарить Его за это. Не приписывать себе в заслугу — да; но не отрицать самой вещи и переключиться с тщеславия или гордыни на изумленное, умиленное благодарение.

Богословие в контексте культуры (Сергей Аверинцев)

Лекция на начало учебного года в Свято-Филаретовской московской высшей православно-христианской школе,14 сентября 1997 г.

Дорогие друзья, поздравляю вас всех с началом учебного года и с церковным новолетием. В заглавии моей лекции есть два существительных: богословие и культура. О богословии говорить страшно, поэтому я, как человек робкий, начну с того, о чем говорить менее страшно, — о культуре.

Если мы попробуем узнать из того, что говорят вокруг нас касательно суждений Отцов Церкви о культуре, о культурной традиции, о культурных формах, которые в те времена были языческим наследием, то если мы еще не читали как следует самих Отцов, нам придется пережить странное недоумение. Наши современники, более того, наши единоверцы, в зависимости от образа своих мыслей, в зависимости от своих мнений уверяют нас либо в том, что представители христианской мысли патристической поры сурово анафематствовали языческое культурное наследие и подали нам пример полной замкнутости, закрытости, словно бы входящей в христианскую аскезу, либо, если они придерживаются иного, прогрессистского, либерального образа мыслей, мы услышим от них, напротив, заверение, будто Отцы просто без всяких проблем приняли языческую античную культурную традицию, без всякого разрыва переработав ее внутри себя в культуру христианскую.

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- следующая ›

- последняя »