Вышедшая недавно переписка двух, пожалуй, самых замечательных деятелей русского зарубежья значительно расширяет не только наше представление об их неповторимом душевном облике, об их интенсивной духовной жизни, но и о жизни Русского зарубежья

Значительное внимание в переписке уделяется раздумьям об оставленной Родине и о своем отношении к ней. «Сколько ведь мерзостей, — пишет Шмелев Ильину в 1933 году, — старались находить в русской жизни враги и друзья даже, и писатели иные, русские, за что получали благоволение и поощрение от „князя тьмы“, что я в должное себе поставил порыться в сердце, вспомнить себя и объяснить, откуда же во мне тоска по родному, вздохи и слезы порой откуда же… — не от мерзостей же, не от дикости, не от „темного царства“ [Т. 1, С. 359]. И смысл своей литературной деятельности, как и творческой деятельности своего друга, Шмелев видит в том, чтобы искать, воссоздавать подлинную, „пропущенную“, прогляденную нами Россию! [И зачем „литература в изгнании“? (Курсив Шмелева — Ю.С.) Как посмел?! Мы ушли добровольно, мы выбирали» [Т. 1, С. 389].

С этим соглашается и Ильин, который так же не принимал, «абличительную», говоря словами Достоевского, литературу, акцентировавшую внимание на недостатках и пороках общественного устройства России и не замечавшую главного — стремления русского человека к святости и праведности.

В 1948 году за два года до смерти Шмелев, словно подводя итоги своим размышлениям об исторической миссии России, пишет Ильину: «Русский народ выдержит. И крестом (

Размышляя о судьбах русской эмиграции, Шмелев в феврале 1931 года категорически утверждает, что назначение эмиграции — хранить лучшее наследство — духовное богатство, приумножать его своим творчеством: «Придут Божьи сроки… и время сева придет. А для кого — Господь ведает. Но „мудрые девы“ обязаны сохранить масло в светильниках» [Т. 1, С. 202].

В своих письмах Шмелев восторженно оценивает эстетические и

Спустя семнадцать лет в октябре 1946 года Шмелев вновь выражает свой восторг перед мыслью и сердцем своего друга: «Вы совершенно особенный, единственный в мире, Учитель — Мэтр Творчества… Вас надо вкушать, смаковать, как

И далее Шмелев выражает надежду, что время Ильина как литературного критика и эстетика еще придет, что лишь со временем лишь немногие постигнут всю глубину, всю высоту и всю правду ильинских творений. Здесь стоит лишь добавить, что это время пришло.

В свою очередь Ильин высоко оценивает произведения Шмелева, в которых наиболее ярко проявился дух

Светом православного любовного мироприятия проникнуты многие сцены романа „Лето Господне“. Одна из таких сцен особо восхитила Ильина: „Покрякивают и утки, радостно, —

По словам Ильина, „Лето Господне“ — это эпическая поэма о России и об основах ее духовного бытия. Наряду с другими книгами Шмелева, этот роман его — яркое свидетельство того, что рядом с „окаянной“ Русью всегда была и Святая Русь как неиссякаемый источник духовного света и человечности. „Лето Господне“, — пишет Ильин Шмелеву, — благоухает навек. Не забудется, пока Россия будет» [Т. 1, С. 37].

Другой роман Шмелева «Пути небесные» Ильин называет первым «

Ильин своими отзывами помог понять Шмелеву сущность его героев, природу русской духовности и эпический масштаб его творений, сочетающийся с лирическим и трагическим началом /«Солнце мертвых»/. Шмелев полностью соглашается с этим и с благодарностью сообщает другу в октябре 1946 г.: «Укрепился. Понял: верно дано мною „Лето Господне“… Увидел детей, созданных мною из образов далекого, что уцелело в сердце. Вот они — Плоть от Плоти Православия русского, — мои герои русской эпопеи… Да, конечно, — русская наша эпопея…» [Т. 2, С. 476–477].

В свою очередь творчество Шмелева помогло понять Ильину, что Святая Русь не потому называется Святой, что в других странах нет святости, не потому, что на Руси нет греха и порока, а потому, что в ней живет глубокая, никогда не утоляемая жажда праведности, неистощимое желание приблизиться и прикоснуться к ней. И в этой жажде праведности человек православен и свят при всей своей обыденной греховности.

Особое внимание в эпистолярном наследии Ильина и Шмелева уделяется личностям двух великих классиков русской словесности — Пушкина и Чехова. В марте 1937 года Шмелев в письме к Ильину говорит не о ясности стиля Пушкина, но о его сложности; о том главном, что определило пафос всей русской литературы послепушкинского периода. Цитируя слова Пушкина, в которых поэт видел главную свою заслугу, «И милость к падшим призывал», Шмелев видит в них ключ к сущности отечественной культуры: милосердие, сострадание к человеку, к душе человека. Это основа нашей культуры, святая святых, от истоков, от Слова Божия» [Т. 2, С. 174].

Касаясь личности Чехова, Шмелев замечает: «Антон Павлович не только не был „невером“ и рационалистом, а был глубочайше и целомудреннейше религиозен,- как вскрылось в тайнике творческих его откровений, и выпелось в „песенке певчего дрозда“. Он — наш, великий, национальный, и весь от народной сущности, как Пушкин» [Т. 3, С. 327].

Иным было отношение Шмелева к популярным литераторам Русского зарубежья. П.Краснова он называет серодаровитым, пишущим для импульсивной и не слишком требовательной массы. Марк Алданов, по словам Шмелева, «

Дона Аминадо Шмелев презирал за стишонки в сборнике «Кощеев хруст», позорящие Россию, ее историю, ее народ [Т. 1, С. 134]. Что касается Б.Зайцева, то он, по Шмелеву, «

Но наиболее резким было отношение Шмелева к В.Набокову: «Сирин, к сожалению, ничего не дал и не дает нашей литературе, ибо наша литература акробатики не знает, а у Сирина только „ловкость рук“ и „мускулов“,- нет не только Бога в храме, но и простой часовенки нет, не из чего поставить… Весь ломака, весь — без души, весь сноб вонький» [Т. 2, С. 82, 87].

Соглашаясь со Шмелевым, Ильин в свою очередь весьма нелестно отзывается о Н.Бердяеве, называя масоном, одним из идеологов экуменизма, самолюбующейся личностью с печатью дьявола на лице. Кстати об этом же пишет Ильин и в письме к архимандриту Константину: «Бердяев удручал своим самолюбующимся моветоном. В гримасах — это был дьяволоодержимый; в возражениях и полемике — часто хам. Но не барин." (Иван Ильин. Письма. Мемуары. (1939–1954). — М., 1999. — С. 153,155). Думается, что дело здесь не в личной обиде на Бердяева за его злую, в высшей степени необъективную статью «Кошмар злого добра» по поводу книги Ильина «О сопротивлении злу силою». Вполне вероятно, что в личности Ильина Бердяев инстинктивно ощущал мыслителя гораздо более высокого уровня, чем он сам, что закономерно вызывает в таких неуравновешенных людях, как Бердяев, раздражение, неприязнь, преходящую в личную ненависть.

В письме к Шмелеву в декабре 1928 года Ильин выражает свое негативное отношение к такой одиозной в свое время личности, как критик Ю.Айхенвальд: «Ныне у нас эпоха ответственная (Курсив Ильина — Ю.С.). Мы должны говорить о мертвых правду. Смерть Айхенвальда не национальная утрата, а форточка для свежего воздуха. Лучше ничего, чем антинациональная лживость, прикрытая „л-ю-б-о-

Скептическим было отношение Ильина к известному историку Ключевскому. В письме к Шмелеву он пишет: «Только что перечитав его историю, свидетельствую перед вашим судом, что именно он поливал всю жизнь сарказмом наше отношение к России, именно он создал иронию в этом месте, — это Вольтер русской истории» [Т. 1, С. 49].

Что касается Зинаиды Гиппиус, то Шмелев и Ильин называют ее не иначе, как гиппиусихой, и очень часто в своих письмах посылают друг другу стихотворные пародии и сатиры на эту писательницу. Вот один из примеров — сатирическое стихотворение, которое Ильин посылает другу в ноябре 1929 г.

ВЫПЬ

«Кто видал у выпи ус?

Зинаида Гиппиус!»

Кто, надев лихой картуз

На холерную фигуру,

Закрутив свой выпий ус,

Тешит хищную натуру.

…………………..

Это — гнида,

Зинаида

Без пяти минут Изида…

Не она, но и не он,

Вечно девственный Антон…

Это — выдра, мымра, грымза…

………………….

Это — Веста

Не у места,

Фараонова невеста…

Это — злобная яга,

Детоедная корга —

В ней от зависти и злобы

Почернели три утробы…

…………………

А стихи ее и проза —

Подозрительная сыпь…

[Т. 1, С. 159–160].

И подписывает эту сатиру Ильин псевдонимом — Редедя.

В своих письмах к другу Шмелев просит указать ему, каких мыслителей в первую очередь необходимо прочесть, чтобы восполнить свое философское образование. Посылая Шмелеву список сочинений великих мыслителей прошлого (от Платона до Гегеля), Ильин вместе с тем обращает внимание на философское начало в творениях Шмелева: «В каждой строке Вашей,- пишет он 23 февраля 1927 г.- философия живет и поет… Ведь философия — это не резонерство, а рост смысла в страдании; не выверты рассудка, а зовы и звоны таинственного колокола, молитва сокровенного ума; Божия молния в человеческой пещере.

Все

Спустя некоторое время, в том же 1927 году Ильин в письме к Шмелеву поясняет, что он понимает под словом «философ»: «Философ без духовного опыта — выдумщик и комбинатор в пустоте; философ без собственного духовного опыта — попрошайка (если честен), и карманник (если нечестен). Вот почему зваться «философ» —

Здесь следует отметить главное у Ильина: философское начало, философичность в высоком смысле слова порождается личным духовным и глубоко трагичным жизненным опытом. А такого опыта у Шмелева было предостаточно. Свидетельство тому — «Солнце мертвых», о котором Ильин писал другу: «Это один из самых страшных документов человеческих… Бог ужасается, что создал человека. (Курсив Ильина — Ю.С.) Солнцу нельзя быть солнцем — мертвых! Чтó книга Иова? — рефлектирующее благочестие обедневшего и захворавшего жида! Чтó книга ходульных аллегорий и сонных страхов — Апокалипсис! Первое — эпизод, второе — сон. А это система бытия… Вот „Солнце мертвых“. Богу — меморандум, людям — обвинительный акт» [Т. 3, С. 21].

В устах такого строгого и взыскательного критика, каким был Ильин, эти слова кажутся поистине необычными. Но таково же было отношение Ильина к другим произведениям Шмелева, написанным в эмиграции.

В своих письмах Ильин делится мыслями о духовном кризисе, подчеркивая, что наиболее ярко он обнаружился в XX веке. Кризис этот отечественный мыслитель С. Франк называл «крушением кумиров», Н.Бердяев называл «кризисом гуманизма», Г. Федотов — «кризисом культуры», О.Шпенглер «закатом Европы», В.Зеньковский — секуляризацией культуры, возрастанием в ней религиозного индифферентизма. Ильин называет этот процесс распадом культуры и возникновением так называмой антикультуры.

Начало этого процесса Ильин относит к эпохе Ренессанса, когда человек стал мерой всех вещей, отделив себя от Бога. А затем в 18 веке стал утверждать, что разум человеческий превыше всего на свете, что вера есть суеверие, церковь — воплощение обмана и обскурантизма, что Христос — это мифический образ, а земной мир однозначен, одномерен, строго детерминирован, прозаичен и бездушен.

В основе антикультуры, подчеркивает Ильин, лежит идея гедонизма, согласно которой человек призван к жизни только ради чувственных радостей, ради земных или мирских наслаждений. Идея эта, по словам Ильина, является «вредоносной и страшной в своей антихристианской сути» [Т. 8, С. 382].

Ильин регулярно информирует Шмелева о тех событиях, которые происходят в среде Русского зарубежья. В 1927 году он сообщает, что видная эмигрантская газета «Возрождение» яростно штурмуется русским зарубежным масонством: «Ныне она взята ими» [Т. 1, С. 53].

Отвечая Ильину, Шмелев просит его дать «зуботычину» «бесам»,

После окончания Второй мировой войны Ильин пишет Шмелеву, что немецкие

Примечательно, что при этом Ильин

Ильин, однако, не замечает главного, а именно, что

Ильин постоянно отвергал обвинения в антисемитизме и заявлял, что еврейского вопроса для него не существует, что он относится к евреям точно так же, как и к людям любой другой национальности. Главным критерием его оценки личности было отношение к России: «Если он любит Россию — он мой друг, соратник, и брат, если он Россию ненавидит — все равно еврей ли он, или он русский, — он мой враг, с которым у меня ничего общего быть не может»[3].

В отличие от Ильина Шмелев в своих письмах более резок и откровенен. В письме от 8 сентября 1929 года он пишет Ильину, что один из его знакомых удачно сострил: «Ну, да все очень просто: когда бьют русских, это — революция, когда — евреев, — погром!»… «12 лет реками льют кровь и точат русскую кровь, — и нет никакого погрома, а — перманентная революция… А когда

В 1953 году в Париже вышла в свет книга Ильина «Аксиомы религиозного опыта», в которой автор излагает свою сокровенную концепцию жизненной мудрости. Вот она: «Человеческая жизнь имеет свои сокровенные огни, о которых нерелигиозный человек ничего не знает, но по которым религиозный человек правит свой путь… Эти сокровенные огни даются каждому человеку в особицу… Все в жизни «говорит», «зовет», «учит»; все подает знак, все знаменует о более глубоком и о более высоком; все значительно. И вот искусство жизни, очищения, роста, умудрения состоит в умении «расшифровывать» все эти посылаемые каждому из нас, Божии иероглифы, созерцать их верный и чудный смысл. И не только созерцать, но усваивать его мудрость, постигая каждое событие и явление своей жизни, как личное обращение Бога к человеку… Тогда все начинает давать человеку свой сокровенный «свет» и «огонь»[4].

С этой книгой «Аксиомы религиозного опыта» Шмелев не мог познакомиться, ибо она вышла в свет спустя три года после его смерти. Хотя, вполне вероятно, он мог быть знаком с фрагментами книги, которые Ильин печатал в различных периодических изданиях. Тем не менее, незадолго до своей кончины в 1950 году Шмелев в письме к Ильину излагает аналогичную концепцию сокровенной жизненной мудрости: «Каждому дан от Господа «План жизни». И если человек вглядывается в чертеж этого плана, следует ему, — его жизнь плодотворна и благоденственна. Иначе страдания великие. Тоже и у каждого народа, у нашей Земли и у всей Вселенной… все в плане, все задано — «выполняй», а я помогу тебе. Господь в вечном творении, так и человек (как и вся природа) всегда в творчестве (даже в неподвижности своей), но важно, чтобы это творчество соответствовало хотя бы тени «плана» [Т. 3, С. 419].

Шмелев и Ильин были личностями духовно одаренными, с большим

В ответ на это Шмелев сообщает: «Я знаю; во всем, в эти 4–5 лет была явная помощь мне от моих. Мой мальчик явился во сне и сказал: „Папа, я пришел побыть с тобой“ Было сие

Спустя год Шмелев пишет Ильину, пожалуй, самые сокровенные свои строки: «Да, вера в Господа — дар, талант. Разного калибра. Как в искусстве. Малый талант — малое искусство. Вера — самое величайшее искусство. И, конечно, это искусство Богопознания никакими философиями не приобретешь. Но всегда предел: поскольку даровано. Почему так, одному — два, другому — пять? Так назначено… Но как петуху не петь соловьем, так и „обойденному“ — не стать верующим (Разрядка везде Шмелева — Ю.С.), а лишь касаться сего, тереться у стен церкви… и взывать. Вот откуда редкость явления истинно Святых. Как гениев в искусствах… Для веры нужен особый дар — вообразительное сердце, не просто воображение» [Т. 2, С. 410–411].

Любопытно, что восемью годами раньше в 1938 году Ильин писал Шмелеву: «Верьте — Господь не химера. Он реальнее всех нас. И мы есьмы только Него. Это надо видеть. Но видеть это нам не всегда по силам… Ибо Бог видится не только своим присутствием в душе святого и героя, но Он показывает себя и в отсутствии своем, через это самое отсутствие» [Т. 2, С. 236].

Как видим, налицо глубокая софеноменальность двух верующих натур, духовная и душевная родственность, ставшая одной из главных причин их тесной (до самой кончины Шмелева) дружбы.

_______________

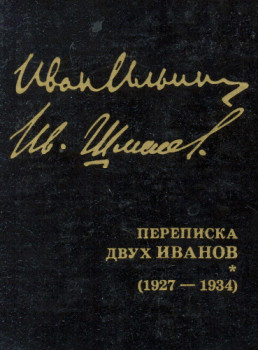

- Иван Шмелев. Иван Ильин. Переписка двух Иван в 3х т. М.200 г. Т. 1 (1927–1934),т.(1935–1946),Т. 3.(1947–1950). В дальнейшем все сноски на это издание даются в тексте, первая цифра означает том, вторая — страницу.

- Ильин

И. А. Собр .соч. в 10 т. T.9-I0 . — M.,1999. — С. 273. - Ильин Иван. Дневник. Письма. Документы (1903–1938). — M., 1999. — С. 573

- Ильин

И. А. Аксиомы религиозного опыта. — М., 1993. — С. 257, 259.