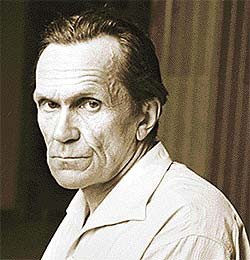

Варлам Шаламов: 1907, Вологда — 1982, Москва

В фильме Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего» есть незабываемый эпизод: два незнакомых человека — один помоложе, хотя сильно иссушен жизнью, другой намного старше, с глубоко впавшими глазами, седым-седой — идут с чемоданами в руках вдоль московского бульвара по осенним листьям. Идут так медленно, так бережливо, как будто у них в любую минуту могут отобрать эту землю или она сама уйдет из-под ног. Но, когда их взгляды скрещиваются, что-то общее толкает их друг к другу. Они подходят, ставят чемоданы на землю, один протягивает папиросы другому, а тот достает из кармана коробок, чиркает спичкой, и они расходятся так же медленно, как сошлись. Им даже не надо разговаривать, ибо они понимают всё друг про друга без слов.

Людям моего поколения, даже если им по милости судьбы не случилось побывать в местах не столь отдаленных, приходилось наблюдать такие безмолвные встречи на улицах много раз, и нам не надо было ничего объяснять.

В марте 1956 года литконсультант «Нового мира», крупная, светловолосая, васильковоглазая курящая красавица, любящая стихи и кружевные оренбургские шали, ниспадающие как-то не очень по-советски с ее плеч, Ольга Ивинская получила письмо от Варлама Шаламова:

«Дорогая Ольга Всеволодовна. Если Вы помните меня и если Вы сохранили интерес к стихам,-то прошу Вас мне написать… Но — и без стихов и без рассказов — я хотел бы видеть Вас».

Она его прекрасно помнила. После первого ареста за распространение так называемого «Завещания Ленина» он вернулся в начале тридцатых, и ему каким-то чудом дали работу редактора в индустриальном журнальчике «За овладение техникой», а ее направили туда литсотрудником. Их подружили стихи, а может быть, не только стихи. Но однажды за Шаламовым пришли и снова увели его.

Ивинская несказанно обрадовалась, что Варлам все-таки уцелел, немедленно ответила ему, но от намека на романтический интерес расстроилась, как будто в чем-то была перед ним виновата. Одичавший Шаламов, может быть, на что-то надеется. А у нее — роман с Борисом Пастернаком, которого Шаламов обожал с ранней юности.

Вот как записала дочь Ивинской, Ирина Емельянова, появление Шаламова в их доме: «В мокром брезентовом дождевике с грубым тяжелым рюкзаком за спиной, который он не знает, куда пристроить в маленькой передней, гость с первого взгляда, шага, слова, рукопожатия опрокидывает представление, сложившееся в полудетской голове. Мощен, могуч, напорист и совсем молод. Шахтер, каменотес, лесоруб, джеклондоновский золотоискатель — клетчатая ковбойка и короткая стрижка дополняют портрет. Огромная заскорузлая рука сдавливает наши немощные пальчики с ненужной несоразмерной силой. Несоразмерен в квартире и голос — резкий, напряженный (он уже тогда плохо слышал, начиналась глухота…), рубленая отрывистая речь, железобетонная рука-метроном отбивает в воздухе ее ритм, и куски фраз падают на наши головы, как куски породы, отваливаемые кайлом… За весь вечер он ни разу не засмеялся».

Тогда же я не раз встречал его в редакции журнала «Юность», куда он приносил стихи, каковые считал главнее своей прозы, и, по-моему, ошибочно. Правда, строфы попадались прекрасные:

И быть на жизнь всегда готовым,

И силы знать в себе самом —

Жить непроизнесенным словом

И неотправленным письмом.

Культура стиха у него была. Но больше вычитанная, чем добытая. Своей поэтики в стихах не проглядывалось. А в прозе была. «Если идти по пути первого след в след, будет заметная, но едва проходимая узкая тропка, стежка, а не дорога — ямы, по которым пробираться труднее, чем по целине. Первому тяжелее всех, и, когда он выбивается из сил, вперед выходит другой из той же головной пятерки. Из идущих по следу каждый, даже самый маленький, самый слабый, должен ступить на кусочек снежной целины, а не в чужой след». Это прямо пособие для начинающих писателей.

Но, если бы он не был поэтом, он не стал бы таким большим прозаиком. На всех нас в комнатке поэтического отдела он действовал как личность гипнотически. Он сам говорил, что именно стихи ему помогали выжить, потому что их можно было писать даже без бумаги и карандаша и носить с собой в голове.

«Колымские рассказы» — лоскутное одеяло истории, под которым невозможно спокойно спать.

Вот что написано Шаламовым, каторжником-летописцем, об изумительной по замыслу природы, но изуродованной колючей проволокой и лагерными вышками Сибири:

Всё те же снега Аввакумова века.

Всё та же раскольничья злая тайга,

Где днем и с огнем не найдешь человека,

Не то чтобы друга, а даже врага.

Но власть, которая сама была главным врагом народа, называла врагами кого угодно, только не себя.

Это с дантовской инфернальной силой описано в одном из «Колымских рассказов» Шаламова. Рассказ называется «Ленд-лиз», и в нем Шаламов живописует, как полученный от союзников американский бульдозер с зеркально сверкающим ножом сгребал замороженные в вечной мерзлоте бессмертные трупы. «Всё было нетленно: скрюченные пальцы рук, гноящиеся пальцы ног, — культи после обморожения, расчесанная в кровь сухая кожа и горящие голодным блеском глаза. Гриня Лебедев, отцеубийца, был хорошим трактористом и уверенно управлял хорошо смазанным заморским трактором… Гриня Лебедев тщательно делал свое дело: блестя бульдозерным ножом-щитом, подгребая трупы к могиле, сталкивал в яму, снова возвращался трелевать… Бульдозер прогрохотал мимо нас — на зеркале-ноже не было ни одной царапины, ни одного пятна…»

«Колымские рассказы» — это преподавание истории не риторическими восклицаниями, а фактами, голыми, как эти трупы.

Я когда-то написал в поэме «Казанский университет»:

В дни духовно крепостные,

в дни, когда просвета нет,

тюрьмы — совести России

главный университет.

Этот университет прошел и сам Шаламов, и Александр Солженицын, и Олег Волков, и Евгения Гинзбург, а кто из них станет лагерным Пименом номер один, решилось нечеловеческой энергией доходящего до фанатизма в своей миссии Солженицына, сконцентрированного на этой задаче, как никто другой. Если быть точным, то все-таки не Шаламов ступил в его след на снежной целине лагерной темы, а он — в шаламовский. Только первым типографским отпечатком этого следа на бумаге был солженицынский.

Будучи беспощаден к истории, Шаламов был беспощадным и к себе: «Немного мяса осталось на моих костях. Этого мяса было достаточно только для злости — последнего из человеческих чувств». Мороз по коже от подобной обнаженной искренности. Но у того же Шаламова прорывается столько нежности, не раздавленной никакими окаменевшими глыбами злобы, когда он любовно описывает соседей по нарам, исчезающих друг за другом в ледяном чреве вечной мерзлоты.

Многолетняя оторванность от профессиональной среды выковала его бронированный индивидуализм, хотя одновременно ослабила его психологию подозрительностью и страхом повторения всего, что он уже испытал. Он максималистски осудил Пастернака за его нестойкое поведение после присуждения Нобелевской премии и отказ от нее, пусть даже вынужденный. Но, когда от него потребовали, чтобы он открестился от публикации на Западе «Колымских рассказов», он написал свое заявление настолько верноподданически, что оно выглядело чуть ли не отречением от самого себя. Когда я его увидел после этого, то сначала не узнал. Он сам был раздавлен своим поступком.

С восторгом приняв появление Солженицына, который даже предложил ему вместе работать над «Архипелагом ГУЛАГом», Шаламов вдруг заподозрил в нем нечто деляческое, и их отношения постепенно докатились до взаимных обвинений, к справедливому огорчению их общих читателей. Солженицын же через 17 лет после смерти Шаламова(!) напечатал статью о своих отношениях с ним, одностороннюю и удручающую. Иногда кажется, что всё это спровоцировано теми людьми, которые делали и делают всё, чтобы расколоть нашу интеллигенцию. Но раскол среди бывших лагерников невыносимо трагичен. Поэтому после смерти А. Д. Сахарова и Алеся Адамовича я ушел из «Мемориала», где был сопредседателем.

Но я буду всегда гордиться тем, что в 1990 году вел митинг при установке валуна, привезенного на Лубянскую площадь с Соловецких островов в память жертв сталинского террора. Чтобы этот памятник там стоял, никто не сделал столько, сколько Александр Солженицын и Варлам Шаламов.

* * *

В литературе есть столько шалманов,

похожих на крошечные СП,

но если враги — Солженицын, Шаламов,

мне как-то становится не по себе.

В литературе есть столько шаманов,

но в книжном шкафу воевать — это срам.

Стоящие там Солженицын, Шаламов,

пора помириться когда-нибудь вам.

Спасенье России не в нефти, не в спорте,

не в яхтах всемирных дельцов и гуляк.

Простите друг друга, но лишь не позвольте

подсунуть нам даже комфортный ГУЛАГ.

Из антологии Евгения Евтушенко «Десять веков русской поэзии»