Как говорил об этом Мамардашвили, «если я что-то мыслю в эту минуту с помощью Канта, если Кант жив в моей мысли, то жив и я. И наоборот: если я жив, то жив и Кант».

В одной из своих работ американский экономист М.Фридман описывает обыкновенную ситуацию в американском кафе: посетитель дает официанту «на чай». И, — продолжает автор далее, раскрывая устройство действительности, разворачивающейся за этой картинкой, — официант настроен наилучшим образом обслуживать следующего посетителя, точно так же, как этот (тут интересно!) был качественно обслужен благодаря предыдущему.

Самые простые, «обычные» вещи — самые сложные. То, чего мы не замечаем, как воздух, которым дышим, или здоровье, которое «естественно», — на деле плод головоломно сложного: можно представить, какая сложная и тонкая работа организма требуется, чтобы поддерживать это «нормальное» состояние. Самолет именно потому прост для пассажира, что он сложен для конструктора.

То же касается и общественной жизни. Простейшие явления быта требуют событий геологического масштаба. В одной из работ Маркс написал, что для появления элементарных вещей, без которых невозможно существование буржуазного строя — например, национальный рынок — потребовалось несколько войн и революций.

В нашей жизни часто приходится жаловаться на отсутствие элементарных вещей. Но если удерживать эту логическую связь, то отсутствие этих вещей — лишь сигнал об отсутствии целых массивов, континентов, стихий: как, скажем, отсутствие утконоса свидетельствовало бы об отсутствии Австралии, где он только и существует.

Как-то в 30-е годы у наркома просвещения Луначарского на встрече с молодежью немного наивно спросили: что надо сделать, чтобы стать интеллигентом? Он сказал: надо закончить три института. И когда посыпалось: «Какие? какие?», ответил: «Надо, чтобы институт закончил ваш дед, ваш отец и вы сами».

И если спрашивать, отчего вокруг не так много проявлений интеллигентности, то ответ прост: не так уж много людей имело возможность закончить три института.

Жизнь действительно состоит из простых необходимых вещей. Они необходимы, потому что их невозможно обойти; они просты, и поэтому их нельзя упростить. Без ума, к примеру, в жизни не обойтись, то есть он необходим. И вместе с тем, это — простая вещь: или он есть, или его нет. («Простой» — не значит примитивный. «Простой» — это означает, что вещь нельзя разъять на отдельные части, она существует только целиком: нельзя быть «немного беременной»).

Но пойдем дальше. Ум существует только в общении, в коммуникации, то есть на практике. Так же, как и смелость, и доброта, любые человеческие качества: невозможно быть добрым, ничего не делая. И умным невозможно быть вне повседневной, разнообразной по формам коммуникации — научной, политической, деловой и т.д. И когда отсутствует развитая инфраструктура (в виде многочисленных компьютерных сетей, научных конференций, органов печати, издательств и т.п.), когда свободные токи коммуникации прерываются административными мерами — исчезает сама среда, в которой возможен, по своему устройству, разум. Естественное следствие — он исчезает из общества как явление, наглядная картинка этого — «утечка умов».

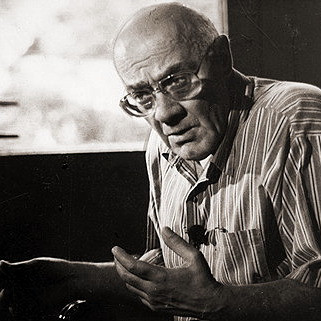

Мераб Мамардашвили занимался именно подобными простыми, но неочевидными связями. Главным, или первым парадоксом в его характеристике положения, существовавшего в стране, было утверждение, что в тогдашнем обществе нет действительности. И, в общем, из самого понятия действительности можно показать: если ничто живое не может существовать, никакое живое движение не проходит, нет тех самых необходимых и простых вещей, они не действуют, — то и действительности нет, не может быть.

Ход философа, при всей парадоксальности, был прост: справедливость, добро, красота, любовь — все драгоценные для нас вещи существуют только в том случае, если есть конкретные люди, которые их осуществляют на практике. Эти вещи не существуют сами по собе. Чтобы добро было в жизни, кто-то должен делать добро. Если никто не делает добра, ему неоткуда взяться. Так же и красота, и милосердие. Такие вещи могут появляться в мире только через человека. Они не могут возникать сами по себе. И это правило имеет силу всеобщего. Например, чтобы в обществе действовал закон, должны быть люди, соблюдающие закон. Или, чтобы действовала конституция, должны быть люди, выполняющие конституцию.

Мимоходом замечу, что грамотное понимание этих фундаментальных вещей и отличается пониманием связи их с отдельным конкретным человеком с уникальным лицом, который только и может держать их своими действиями. Один из друзей академика Сахарова рассказывал: «Совсем недавно один уже немолодой и хорошо знавший Андрея Дмитриевича ученый сказал мне, что все-таки не знает, чего же конкретно достигло правозащитное движение в СССР (и Сахаров в том числе). Ну, спасли несколько человек, но глобальных проблем это же не решало. В этой мысли (кстати, весьма распространенной) — полное непонимание Сахарова, его гражданской, а главное, моральной позиции. А сколько раз я слышал от Андрея Дмитриевича сказанное тихо и как бы неуверенно, но на самом деле так, будто он краеугольный камень закладывает: «Жизнь ему, наверное, я все-таки спас».

Тут действует очень старое правило настоящего понимания «великих вещей» — как Бог, Истина, Родина: «Тот, кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Иными словами, если человек не ценит, не понимает ценности одного, неповторимого человека, он не может на самом деле понимать те вещи, за которые, как будто, сражается — ведь эти вещи могут существовать только через этого конкретного человека.

То есть существует неразрывная связь между главными, необходимыми нам простыми вещами — и личностью. Неразрывная потому, что если нет личности — нет и таких вещей. Не будучи личностью, человек не может поступать по совести, быть милосердным, даже красоту не может чувствовать. А жизнь без таких вещей — не жизнь: это мы видим своими глазами. В одной из бесед, отвечая на вопрос, Мамардашвили говорил: «Например, необратима ли революционная перестройка? Не знаю. Я знаю только, как она может быть необратима. Необратимым что-то может быть только в человеке. Нужны индивидуальные точки необратимости, и важно, сколько таких «точек», в противодействие которых упирался бы любой обратный процесс распада и разрушения. По ним и выведется тот или иной интеграл».

То есть пока у нас не будет достаточно много личностей, со своим лицом — не будет и этих простых необходимых вещей.

Но как сделать, чтобы их было больше (сразу мысленно слышишь о «срочных мерах», «формировании личности» — язык, «знакомый до боли»). На подобный вопрос надо дать ответ, похожий на ответ об интеллигентности. Напомню историю о туристе, который увидел в английском парке великолепный газон, был им восхищен, и спросил, как завести такой у себя. Ответ был: посейте эту траву, каждый день поливайте, подстригайте, и через двести лет будете иметь точно такой же.

Конечно, личность может появиться при любых условиях. Но чтобы это стало нормой, в обществе должны действовать, и достаточно долго, силы, которые способствуют этому. Например. «Частная собственность» до сих пор звучит для многих отечественных ушей как кража («прихватизация»). На деле же частная собственность — это форма, которая служит опорой для свободной жизни личности, — опорой, непреодолимой для произвольного вмешательства извне. Еще в XVIII веке государственный секретарь Англии Уильям Питт говорил об этом в таких впечатляющих словах: «Последний бедняк в своем жилище имеет право оказывать сопротивление силам Короны. Дом может разваливаться, крыша может трястись, ветер может продувать его насквозь, в него может ворваться буря, в него может ворваться дождь; но король Англии не может туда войти; вся его сила не дает ему права переступить порог этих развалин».

Понятно, что когда такие силы, дающие гражданину независимую опору, действуют в обществе на протяжении поколений, вырастают совсем другие люди, чем в обществе, где таких опор нет. Мамардашвили вспоминал историю о том, как в том же 18 столетии король Пруссии Фридрих, которому расположенная неподалеку мельница портила пейзаж, захотел ее снести. Крестьянин, которому мельница принадлежала, не согласился. Тогда король пригрозил, что просто ее конфискует, на что крестьянин ответил: «Но в Пруссии еще есть судьи!» И этот ответ так понравился королю, что он приказал выбить его на портике своей летней резиденции.

Такие формы, как частная собственность, возникают и действуют естественным образом, как особая природа. По тем же правилам, по которым человек не может заменить собственными действиями акт рождения землей хлеба, — это должна сделать сама земля; точно так же, нельзя заменить своими произвольными актами действие определенных форм, на которых основывается общественная жизнь. Например, рынок, который относится к таким формам, — это не просто способ обмена товарами, а определенное информационное устройство: в игре спроса и предложения возникает конкретное соотношение, возникает цена. Цена становится нам известна (рынок как бы сообщает ее нам), это наше знание; и в то же время это факт: именно такое соотношение установилось на рынке. Знание тут не существует отдельно от действительного факта. Мы не можем узнать цену без того, чтобы подействовал рынок, чтобы действительно возникло конкретное соотношение спроса и предложения.

Чтобы пояснить очевидность и одновременно парадоксальность таких устройств, приведу другой пример. Украинский политолог Н.Томенко, анализируя результаты парламентских выборов этого года в Украине и говоря о том, что они развеяли некоторые мифы, в частности, миф о всеобщем стремлении к союзу с Россией, обращает внимание на тот факт, что два блока — «СЛОН» и «Союз», которые прямо провозгласили в своих программах курс на объединение с Россией, набрали ничтожное количество голосов.

В этом случае хорошо виден особый характер таких устройств: знание, которое возникает, может быть получено только естественной игрой сил (в данном случае голосования избирателей). Выборы сообщают нам некоторое знание, то есть действуют как информационное устройство. Но одновременно действием выборов устанавливается конкретный факт, который и сообщается. До того, как выборы состоялись, такого знания у нас не было (существовал, как указывает Н. Томенко, определенный миф), мы получили его только в результате выборов, — но это знание возникло только вместе с фактом выборов, когда некое положение вещей установилось выборами как факт.

Этого знания не существует перед тем, как начали действовать определенные механизмы — выборов или рынка. Но когда они продействовали, возникает определенный факт, который одновременно является очевидностью, знанием, от которого нельзя отказаться или «запретить». Эти факты имеют устройство поступков: если ты поступил честно, то честность фактически есть в поступке, и объяснять, словно подписывать рисунок для объяснения, ненужно: поступки (и свои, и чужие) учат лучше слов.

Действуя с помощью таких устройств, общество и живет, и одновременно познает себя. Эти устройства создают как бы естественный «язык», понятный всем, включенным в эту общую деятельность (а общее дело и есть res publica — республика), что позволяет понимать друг друга и действовать в согласии. Человек, действуя независимо от другого, действует, тем не менее, в том же духе, и в миллионах случаев возникает непреднамеренное сотрудничество, как в описанной в начале статьи ситуации с чаевыми.

Если же человек не включен в эти процессы, в нем не откладывается это состояние упорядоченности; он просто не понимает самой природы, устройства такой жизни — как тот богатый юноша, от которого отец требовал научиться зарабатывать на жизнь, а мать, жалея, давала деньги, чтобы он показал их как заработанные. Но когда отец, проверяя, бросал деньги в огонь, юноша равнодушно смотрел на это.

Украинское общество сегодня во многом еще похоже на этого юношу: оно скорее получило демократические институты, чем заработало их (впрочем, как и большая часть бывших советских республик). Ими еще надо научиться пользоваться. Пока же часто происходит то, о чем в 1990 году французская журналистка расспрашивала философа:

— Создается впечатление, что события в Германии не вызывают у вас в стране ничего, кроме полного равнодушия. Как вы это объясните?

И Мамардашвили отвечает:

— Совершенно верно. Чтобы интересоваться этой проблемой, нужно жить в Европе, не географически, конечно; я хочу сказать, нужно жить европейской жизнью. В Европе обеспокоены этим вопросом, потому что его решение влияет на общеевропейское дело, на образ жизни, на возможности... Для нас — это марсианская история. У нас общий язык, но мы живем на разных планетах.

— И тем не менее иногда звучат претензии, мол, «мы являемся частью Европы».

— Это очень серьезный феномен и в нашей внутренней жизни, поскольку у нас самих нет общей меры языка и реальной действительности. Тут воссоздается разница между нами и вами. Мы пользуемся вашим языком, но наша действительность не соответствует действительности вашего языка...

Обычно голова и тело имеют общую природу, и информация, которая приходит от тела в голову, постоянно находится в однородной среде. Сделаем метафорическое допущение: голова (где происходит осознание того, что происходит с телом) и тело отличаются по своей природе. Эту ситуацию мы наблюдаем в советском и русском случаях.

...Надо быть частью действительности, чтобы проявлять к ней интерес. Слова позволяют мысленно обратиться к событиям в Германии, но связь с реальностью полностью отсутствует. Следовательно, нормально не интересоваться немецким вопросом.

Таким образом, мы снова возвращаемся к проблеме отсутствия действительности. Определенные вещи невозможно сымитировать. Например, можно выдать дипломы студентам на следующий день после поступления на первый курс, но фактического положения вещей это не изменит. Любые знаковые операции имеют предел, на котором они упираются в физическую реальность. Помните историю о попугае, хозяйка которого, расхваливая перед подругой его способности, рассказывала: вот есть две нитки; белая привязана к левой лапке, красная к правой. Потяну за белую — говорит «Привет!», потяну за красную — «До свидания!» — «А если, — говорит гостья, — я потяну за обе?» — «Дура! — восклицает попугай. — Я же упаду!»

Можно вновь повторить: без специальных устройств, специальных институций вроде выборов, рынка, где естественным образом устанавливаются факты (то есть возникает и новая действительность, и знание о ней), невозможны те простые вещи, без которых общество, нация не существуют. Например, невозможна такая вещь, как поколение: «мы говорим о молодежи и употребляем слова «поколение», «традиция», но ведь по сути дела это незаконно. Чтобы эти термины имели смысл и работали в общественном самосознании, недостаточно, чтобы физически существовали молодые люди и их проблемы. Нужно, чтобы нити между ними (формальными организациями и информацией как раз перерезаны) сходились в каком-то связном пространстве, в котором люди могли бы открыто отображать себя и свои проблемы и в котором они могли бы осознать себя как «поколение», способное быть органом развития реальных проблем и состояний (ср. пример с выборами в Украине: знание себя, скажем, своих ориентаций, рождается только в связном пространстве выборов. — Э.Щ.). А на деле между одной мыслью и другой — тысячи километров расстояния (скажем, между юношей в Риге и во Владивостоке, сейчас можно заменить эти названия Луганском и Львовом — мысль останется актуальной. — Э.Щ.) и каждая у себя атомизирована. И, в результате, как бы существуя, эта мысль не существует. То, что какой-то внешний наблюдатель может их осуществить, не имеет никакого значения».

И тут мы видим, что такие феномены, как литература, кинематограф, пресса тоже являются необходимыми устройствами для существования нации. То есть литература — это не просто совокупность написанных книг (или кинематограф — фильмов), а устройство для постановки и обсуждения проблем. Если же кинематограф практически не существует, пресса является практически региональной — тираж даже наиболее популярных газет достигает как правило нескольких десятков тысяч экземпляров при количестве населения в полсотни миллионов, — то о нации говорить рано (можно напомнить также и о том факте, что ни одна из политических партий и блоков на последних парламентских выборах не получила необходимого минимума голосов во всех регионах).

Проблема тут не только, и возможно, даже не в первую очередь, связана с финансами. Эти устройства находятся в не менее разрушенном состоянии, относительно своей природы, чем, скажем, рынок. Обратим внимание на то, что целый ряд дискуссий, проходивших на страницах прессы, так и не закончился появлением определенных оригинальных идей. Но, как говорил Мераб Мамардашвили, графомания — это и есть писательство, внутри которого ничего не рождается.

Такие институты, как литература, театр, кино необходимы, чтобы можно было ставить и обсуждать вопросы всеобщего значения. Без них осознать даже масштаб проблем невозможно — в разговоре в курилке или на кухне этого не сделаешь: слишком большой массив аргументации должен быть развернут, чтобы представить положение. А как решать проблему, если ее даже не увидели и не назвали? Ее как будто и не существует. Вещи надо назвать своими именами, а это сложная работа.

В одном из последних интервью на вопрос корреспондента о том, изменилось ли после концентрационных лагерей сознание людей, он ответил:

— Оно изменилось там, где была выполнена работа, где писалось много-много книг, и они публично обсуждались. К сожалению, у нас в стране до последнего времени этого практически не делалось. И пока этого не будет сделано, мы не вынесем урока, и наше самосознание не изменится.

Это можно делать только публично. Культура, по определению, публична. Подпольной культуры не бывает. В том смысле, что там ничего не вырастает. Все варится в собственном соку. И неминуемы черты провинциальности и иллюзорности: все в каком-то прошлом или будущем — и ничего в настоящем. Все эти многозначительные мины, которые мы делаем сами себе, что мы это понимаем и между собой шепчемся, и кажется, что в этом духовная культура, — это не культура. Культура, по определению, создана для открытого существования и существует только на открытом пространстве. На обзоре. Ничего не поделаешь — это в природе культуры. Поэтому нам нужны люди, способные со своими, до того тайными мыслями, рожденными где-нибудь в подвалах, вести открытое культурное существование. И чем больше будет таких людей, тем больше мы выиграем. И получим основу для следующего шага — осмыслим: что с нами произошло, что это было, почему это было, что показало, о чем свидетельствовало?

Я должен сказать, что, например, в западной культуре кое-что сделано. Может быть, еще не все и не так уж много, но все же сделано движение в направлении осмысления того, что мы узнали, испытав опыт фашизма.

— А что произошло в том сознании, которым осмыслены эти явления?

— Не знаю, что именно произошло... Мне кажется в европейской культуре необратимым образом исключена возможность повторения фашизма.

Мне тут сразу вспоминается т.н. Московский процесс, который должен был стать аналогом Нюрнбергского процесса в отношении коммунизма, и который им не стал. Да и интереса вызвал примерно столько, сколько упоминавшиеся события в Германии. Не значит ли это, что свою точку необратимости мы не прошли?

Еще в одном интервью речь зашла о совсем уже близких к нам, даже географически, вещах:

— А как вы считаете. Чернобыль нас чему-нибудь научил?

— По-моему, ничему еще не научил, кроме разве что специалистов, от которых что-то иногда до публики доходит. И это после гигантской самоотверженной работы, проделанной там! Немногие же извлеченные гражданские ясности, как, например, в «Колоколе Чернобыля», соседствуют с ложью и невнятицей, переплетаются с ними и тонут в каком-то «шуме». В частности, и потому, что суть дела уже названа, перехвачена в антиназвании. Ведь публично Чернобыль — это «место подвига», место, где будет «возведена пирамида, выше пирамиды Солнца». Все это я с некоторым ошеломлением слышал по телевидению и в газетах читал по свежим следам... Удавка на мысль и на ищущее себя действие уже накинута. И что? Тысячи недоправд сцепятся, закольцуются и никогда не выйдут правдой на свет божий.

Мамардашвили часто обращался к проблеме языка. «Возможно ли, — говорил он, — что-то осмысленное подумать с помощью такого оборота, как «овощной конвейер страны»? При этом в сознании возникает образ этаких молодцев с лопатами, помыслить же, что в этот момент происходит с овощами, решительно невозможно. Вы попадаете в какое-то силовое поле, и несетесь по заданным траекториям. Или, говорил он, как живая мысль, или живое чувство, например, горе матери, может выразиться в словосочетании «воин-интернационалист?»

Все это свидетельствует об актуальной как тогда, так и сейчас задаче для интеллектуалов: создании автономной сферы мысли, «литературной республики», где в живом и ответственном обсуждении мог возникать живой язык, которым можно говорить, понимая, а не разрушаясь как мыслящее существо. Эта сфера является таким же устройством, как рынок или выборы: там возникал определенный факт, который одновременно является знанием, — и здесь возникает язык, позволяющий мыслить; а вместе с тем люди, включенные в пространство этого языка, существуют иначе. Посмотрите, какая страстная тяга к социальному знанию существует в обществе: Райкин, Высоцкий, Жванецкий — чемпионы популярности 60 — 80-х годов, общие любимцы, отличались именно сильным социальным зарядом, элементом творчества. Я уже не говорю о феномене политического анекдота.

Именно с умственной работы чаще всего можно начать выход из любого тупикового положения. Ведь даже дурак (то есть «нулевой вариант» понимания, разрушающий самые лучшие и святые вещи, которые помочь ему по самой его природе не могут: заставь дурака молиться — лоб разобьет), который понял, что он дурак (то есть как будто лишь подтвердил существующий факт), на самом деле уже не дурак.

Умственная работа, разумеется, охватывает все сферы жизни, ведь мыслить можно, и необходимо, во всем. Даже сама промышленность по определению означает нечто промысленное, продуманное (а не просто множество заводов и фабрик). Так же, как в логической цепи при изложении мысли нельзя вынуть ни одного звена, иначе мысль распадается, — так же, если промышленность не промыслена, не продумана, то по общему правилу «простое требует сложного», могут исчезать такие простые вещи, как мясо, или масло, или хлеб, или горячая вода, либо вода вообще. Что ж плакать об утконосе, если нет целой Австралии!

...О любом настоящем мыслителе можно сказать, что «исчерпать» сделанное им невозможно — он всегда остается живым, и настоящим собеседником. А это делает живыми нас самих. Как говорил об этом Мамардашвили, «если я что-то мыслю в эту минуту с помощью Канта, если Кант жив в моей мысли, то жив и я. И наоборот: если я жив, то жив и Кант». И сам грузинский философ остается нашим собеседником, и будет оставаться: чтобы мы жили достойно, мышление должно быть такой же простой вещью, как вежливость, чтобы о мышлении можно было сказать то же самое: ничто не дается нам так дешево, и не ценится нами так дорого. Вежливость совсем ведь не «простая» вещь: по-настоящему поблагодарить — тоже одна из драгоценных простых вещей, на которых держится свет (в обоих смыслах) и которая уходит своими корнями в необъятные и вечные глубины.

Спасибо, Мераб Константинович.