I. Общее значение деятельности Сократа

Главнейшим предметом древнего умозрения была чувственная вселенная, объятая кругом небесным. Небо есть видимое божество: оно все объемлет, все содержит, всем управляет. Оно дает земле тепло и влагу, оно распределяет холод и зной, свет и тьму, жизнь и смерть во всей природе. Им определяется зима и лето и весь порядок жизни природной и человеческой, и с ним законы культа и государства. Светила небесные знаменуют все времена и сроки. Всякий порядок в мире зиждется и утверждается небом, ибо само оно есть видимое воплощение неизменного, закономерного порядка: зима и лето, ночь и день и все, что связано с ними, наступает в определенные сроки, точно так же, как фазы луны, затмения и другие явления небесные. Поэтому все народы поклонялись небу, а мудрецы созерцали его и пытались проникнуть в его тайную мудрость.

В известном смысле все древнейшие учения греческих философов могут рассматриваться, как астрономические гипотезы (напр. учение Анаксагора о первом двигателе). Небо есть вода Фалеса, океан Гомера, водная бездна египтян, по которой плавают в золотых ладьях астральные боги. Небо есть воздушная бездна Анаксимена, то сгущающаяся, то разреженная, веющая в вечном движенье, носящая в. себе плоскость земную и светила. Небо есть беспредельное Анаксимандра, вечное, вращающееся от начала; зима и лето, холод и зной суть его аффекты, его состояния, из которых образуются все вещи; земля и светила — небесный огонь, заключенный в воздушные трубки астральных сфер, — все носится в нем, все из него выделяется ненова возвращается в него по порядку времени. Небо есть вместилище божественного огня Гиппаса и Гераклита, небесной молнии, окормляющей мир; в вечном круговороте своем оно есть Гадес и Дионис, бог ночи и дня, заката и востока, бог радостной жизни и бог сени смертной.

Небо есть видимая гармония и число — главный предмет умозрения пифагорейцев, видимое божество, которому они служили на земле, созерцая его и осуществляя во всем его стройный порядок. Оно дышит в себя и из себя, рождая десять тел небесных, вращающихся вокруг центрального огня и окруженных огненной стеною. Взирая на целое небес, Ксенофан Колофонский нашел, что все — едино, единое же есть бог. Небо есть круглый бог элейских философов, божественный шар без рук и без ног, который наполняет собою все, весь видит, весь слышит и без напряженья мысли управляет всем. Это чистое, вездесущее, вечное тело, состоящее из непроницаемой эфирной тверди; по «истине» оно едино, однородно, всюду тождественно себе; по лживому «мнению» — оно преломляется в тьме небытия на ложное множество подвижных и пестрых предметов. Но диалектика Парменида и его учеников оставляет «путь ночи» и, следуя «пути дня», показывает, что сущее едино, что весь космос наполнен только одним божественным телом абсолютной плотности. Эта сфера есть также и верховный бог Эмпедокла: некогда покоившаяся в любовном единстве, она была разбита и рассеяна враждою; но превозмогающая сила любви вновь собирает ее в первоначальный божественный шар.

Независимо от всякого разнообразия начал, все древние философы видели в небе источник разумного порядка во всей природе точно так же, как и в человеке. Самая душа наша имеет небесную природу, огненную или воздушную, самый разум наш имеет силу лишь в общении с небесным светом. Одно небо, одни светила наделены способностью разумного и вместе непрерывного движенья и потому они движут собой все остальное. Поэтому Гераклит, пифагорейцы и атомисты видели в душе частицу божественного, звездного естества. Поэтому Филолай и Платон, впоследствии, рассматривали душу, как микрокосм, устроенный по образцу видимого неба. Небо — отечество души, как говорил Анаксагор. В нем написан закон ее, и потому она сходит и восходит, переселяется от смерти к жизни, следуя круговороту вселенной: так учили пифагорейцы и с ними большинство философов. Вся этика пифагорейцев носила астрономический отпечаток.

Но если небо есть источник всех вещей, если оно все устрояет, всем правит, то — как объяснимо оно само? Все философы пытались открыть его тайну, но чем более углублялись они в нее, тем более усложнялась задача, тем более казалась она праздной и неразрешимой, и мало-по-малу то, что было делом жизненной и глубокой философии, стало праздным и бесполезным занятием. Мы проследили историю древней физиологии вплоть до того момента, когда она, запутавшись в собственных неразрешимых противоречиях, пала под ударами софистов.

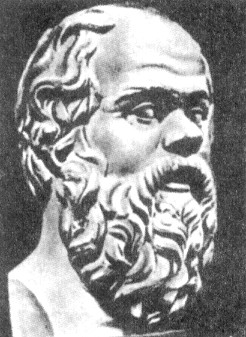

Новую эру в истории человеческой мысли открыл Сократ: он свел философию с неба на землю и вместе впервые отрешил ее от природы, открыв ей духовную, метафизическую область. В эпоху всеобщего брожения, колебания всех философских, нравственных, религиозных и политических верований и преданий — он указал на человеческое самопознание, как на источник и начало всякого истинного знания и философии. Он отказался радикально от всякой физики, он ничего не искал познать относительно всей природы, но обратился к познанию нравственного существа человека. От мира явлений, от того, что известно нам посредством наших чувств и рассудка, он перешел к тому, что нам непосредственно известно и впервые подверг исследованию самые познавательные процессы человека и нравственные деятельности его духа. В этой нравственной области он думал найти единственное, безусловное и непосредственное знание, независимое от показания чувств, от какого-либо внешнего авторитета или произвольного человеческого рассуждения — знание всеобщее, объективное и безотносительное, в котором он видел абсолютный критерий всякого возможного знания. И вместе с тем в таком знании Сократ видел единственно полезное и нужное человеку, имеющее для него высший нравственный интерес.

Самопознание есть задача всей философии вообще; философия каждого народа есть выражение его самосознания, объективное сознание его идеалов. Но наступает время, когда интуитивного родового самосознания недостаточно, когда традиционные идеалы оказываются слишком ограниченными и вступают в противоречие между собою и с действительностью. Тогда потребно необычайное углубление личного самосознания, чтобы вернуться к первоначальному источнику, чтобы найти более глубокий положительный идеал. В эпоху сомненья и разрушенья, когда твердая почва уходит из-под ног, с особою силою чувствуется потребность в безусловном, в достоверном и положительном знании, в крепком убеждении и уверенности, в общих абсолютных принципах. Тогда особенно важно найтись, собрать себя и познать себя до глубины: нужно понять смысл и цель своей жизни и деятельности, разобрать, что мы знаем и чего не знаем, что нам нужно знать и делать, что мы можем и чего не можем, чему нам верить, чему служить, чем и как жить?

Великое слово «познай себя самого» — было известно в Греции еще до философии, как заповедь дельфийского бога. И это же слово неоднократно изменяло весь образ человеческой мысли в последующие времена. Но ни один философ не связал своего имени с этим словом, кроме Сократа, который не считал достойным жить иначе, как для него, и за него же умер. Сократ был не только философом, но учителем человечества, хотя и не почитал себя ничьим учителем. Он был религиозный проповедник, стремившийся произвести нравственную реформу посредством безусловной вселенской философии. В этом заключается его значение. Для такой реформы требовалось необычайное углубление сознания и Сократ углубил сознание всего человечества. Каждый из нас слишком многим обязан Сократу, чтобы понять все его значение и даже все его влияние на современников. Мы с детства пользуемся его умственными изобретениями, привыкаем к ним и не удивляемся им более. Мы принимаем за рационализм это постоянное самоуглубление, постоянную рефлексию Сократа и забываем, что путем непрестанного самопознания во всех вопросах и обстоятельствах жизни Сократ доходил до какой-то мистической нравственной прозорливости. Тот самый Сократ, который говорил со всяким встречным гражданином, требуя от него ясного и отчетливого сознания относительно обыденных, повседневных вещей и ходячих понятий, простаивал сутки в неподвижном размышлении и предпочел умереть, чем отказаться от своего служения.

Сократ признал безумием прежнюю физику: ее бесплодие, ее противоречия совершенно понятны, ибо задача ее суетна и неразрешима. Нельзя обладать существенным познанием природы, как нельзя творить ее явлений; существенное знание природы есть божественное, а не человеческое. Внешнее же знание явлений, независимо от непосредственной пользы, от своей приложимости — ни на что не годно и дает только мнимое разумение вещей. Существенное, полное знание мы можем иметь лишь о себе самих, и только такое знание полезно, только оно одно истинно и заслуживает своего названия. Лишь в нравственной области познание возможно и достижимо; лишь здесь мы можем найти разумный закон и критерий, основание и цель всякой человеческой деятельности; лишь в нравственной области познание истины может быть существенно и потому действенно. От этого оно не только полезно, оно необходимо для всех. Сознавая это, Сократ «непрестанно рассуждал о делах человеческих, рассматривая, что благочестно и что нечестиво, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, что мудрость и что безумие, что храбрость и трусость», знание и заблуждение, добродетель и красота; знающих все это он почитал за свободных и добрых людей, незнающих — за рабов. Ибо он считал такое, знание не только теоретическою, но и практическою мудростью: если знание добра в нас истинно и существенно, то и действие наше будет истинное и доброе.

Это полное отождествление теоретической и практической мудрости составляет основание Сократова учения. Он верил твердо, что существенное познание истины одно может сделать человека свободным и добрым, освободить его от зла, и отсюда объясняются все особенные черты деятельности Сократа: его самоотверженная любовь к мудрости, его высокое бескорыстие, публичность его учения и его своеобразные приемы. Поэтому он провел жизнь в бедности, в совершенном пренебрежении своих частных, семейных дел, всецело посвятив себя своему служению, беседуя со всяким человеком, убеждая всех углубиться в себя, позаботиться о душе своей и искать существенного знания того, что хорошо, полезно и право перед Богом. А чтобы достичь такого знания, надо прежде всего сознать свое совершенное неведение относительно всех вещей, отрешиться от всякого мнимого знания, в котором корень человеческого безумия. Главное препятствие к достижению совершенного знания лежит в смешении относительной истины или даже лжи с истиной безусловной, с вселенской правдой. Сократ находил такое смешение повсюду: в древних философских системах, исходивших из того или другого отвлеченного положения, в религиозных мнениях, в морали и политике своего времени и всего более в той софистической культуре, которая возвела в принцип мнимое, ложное знание, как единственное возможное и полезное, как мирскую мудрость. И Сократ поставил задачей своей жизни борьбу против этой ложной мудрости и разоблачение ее во всех ее видах и проявлениях.

В этом разоблачении состоит ирония Сократа, в высшей степени нравственная и объективная: всякое утверждение, выдающее себя за безусловно истинное, он произвольно принимает за таковое; он даже сам иногда придает ему характер всеобщности и безусловности — в чем заключается признак вселенской истины. Затем он заставляет собеседника развить свое утверждение, выводит из него все логические следствия и постепенно, путем ряда вопросов, раскрывает противоречие между формальной все общностью и безусловностью утверждения и ограниченностью, относительностью его содержания, — формальное противоречие между тем, что утверждает человек, и тем, что он должен признать за истину, между тем, что он знает, и тем, что он думает знать. Несмотря на такой отрицательный результат, диалектика Сократа преследовала цель положительную: ибо прежде всего он стремился посредством обличения незнания возбудить в своих собеседниках идеал истинного, абсолютного и вместе положительного знания; при помощи такого идеала человек не только судит о несовершенном своем знании, но стремится к истинному познанию. В таком идеале он имеет не только критерий, но и цель; а от сознания такой цели зависит и сознание средств, путей или методов, ведущих к ней. Поэтому беседы Сократа не исчерпывались одной отрицательной диалектикой, но заключали в себе указание положительного идеала мудрости и средств к ее достижению. И самая отрицательная диалектика Сократа имела целью не скепсис, не безусловное сомнение во всякой истине и знании, но критический анализ человеческих предрассудков, сомнение в безусловности человеческих мнений. Проникнутый глубокой верою в вселенскую Истину Сократ стремился доказать всем ее безмерное превосходство над всякой мнимой относительной истиной, ее совершенную метафизичность: она больше всех мнений людских, она одна существенна, ее одну следует искать в пределах, доступных человеку. I потому Сократ стремился пробудить во всех, — во-первых, смиренномудрие, основанное на сознании человеческой ограниченности, во-вторых — философию, т. е. бескорыстную любовь к мудрости, чистую, религиозную любовь к Истине.

Воспитательное значение Сократа, влияние его — было чрезвычайно велико и сильно; желая во всех пробудить философию, он. успел во многих, и не было возбудителя сильнее, по свидетельству всех учеников его. Ни один из великих ораторов афинских не действовал так сильно и глубоко на слушателей, мужчин, женщин и юношей, — как Сократ своими простыми речами: слезы текли, билось сердце, душа смущалась и негодовала против собственного рабства. Самое разнообразие умов, им воспитанных, указывает нам на несравненное обаяние Сократа: Платон и Ксенофонт, Антисфен и Аристипп, Эвклид, Алкивиад, — одни эти выдающиеся ученики Сократа, имеющие столь мало общего между собою, сходятся в восторженном поклонении учителю. Каждый из них ценил и понимал его по-своему, каждый по-своему им вдохновлялся. Философия величайшего из них, Платона, есть в известном смысле лишь своеобразное объяснение Сократа, развитие метафизических предположений его диалектики и его нравственного учения. Сократ был доступен всем, со всеми публично беседовал, но не со всеми одинаково, открываясь вполне лишь немногим. У него были особые друзья, увлеченные его личностью, ходившие за ним повсюду. С ними Сократ читал сокровища древних мудрецов, исследовал их, выбирая из них все, что находил в них хорошего; с ними он упражнялся в диалектическом искусстве, объясняя им его приемы. Они собирались на общие трапезы, где за дружеским кубком велись самые задушевные философские беседы, где Сократ мог пить больше, чем кто-либо, сохраняя невозмутимую трезвость сознания. Это был тесный союз; по-видимому, даже существовала общая касса на его расходы, т.е. на устройство подобных трапез, жертвоприношений, покупку книг и т. п.

В учительстве Сократа достойно особого внимания, что сам он не считал своей философии учением и потому во-первых ничего не писал, во-вторых, не называл себя учителем и своих последователей учениками. Он сам указывает на то, что об учениках его говорят только его враги; противополагая себя софистам, он утверждает, что не имеет никакой мудрости и не умеет учить людей чему бы то ни было, ни за деньги, ни даром: у него есть друзья, подражатели, последователи, которые ходят за ним, присутствуют при его беседах и участвуют в них. Тот любит мудрость, кто не Считает себя мудрым, ни много, ни мало, кто вменяет человеческую мудрость в ничто перед мудростью божественной. Мудрость не есть внешнее знание, ограниченное по содержанию, которое могло бы преподаваться в виде устного или письменного учения, передаваясь от человека к человеку. В самых беседах своих он большею частью только спрашивал друзей и собеседников, как бы желая сам от них научиться, на деле же стремился возбудить в них философский вопрос, поставить им целью существенное знание и указать путь к его достижению.

Посредством такого общения он думал служить своему государству и ближним, сделать их лучшими и мудрыми. Он говорил со всеми, с бедными и богатыми, юношами и старцами, с ремесленниками и художниками, с воинами и гетерами. При этом он конечно искал общения со всеми выдающимися людьми своего времени, с политическими деятелями, поэтами и софистами, и подобные беседы были особенно важны, как для него, так, и для его спутников.

Но всего более Сократ дорожил увлечением молодежи, способных и прекрасных юношей афинских. К ним он ощущал род просветленного чувственного влечения, чисто эстетического. В свободном расцвете молодых сил, телесных и душевных, в гармоническом их развитии было для него нечто неотразимо обаятельное. Самые беспорядочные страсти и порывы молодости не отталкивали его, иногда даже являлись ему признаком богато одаренных натур (ἀγαθαὶ φύσεις), нуждающихся в особо тщательном воспитании, способных на великое во зле и добре. Как истый грек, ваятель по ремеслу вдобавок, он не был чужд влеченья и к внешней красоте молодого тела (он настаивал на необходимости телесного развития и для успешной умственной деятельности). Но подобное влечение, чувственное по первому побуждению, совершенно одухотворялось в нем, освобождалось от всего материального; то был эрос в лучшем и благородном смысле слова, и предметом этого эроса была вся живая индивидуальность человека с его душевной красотой, которую Сократ так умел находить и развивать в молодежи. В этой особенности скрывается не вполне понятная нам, но глубоко народная черта, делавшая личность Сократа особенно увлекательной и любезной. Его любовь к друзьям не была отвлеченной, рассудочной, но имела особый духовно чувственный характер[1]. Такое особенное чувство простиралось на всех, с кем общался Сократ; он сам называл его эросом, а себя любовником своих друзей. Нет нужды говорить о чистоте такого чувства, этого влечения к духовному произрождению, оплодотворению умов, без которого нельзя воспитывать человеков.

Не преподавая никому ничего, не считая возможным учить кого-либо той безусловной правде, в которой он сам только стремился, Сократ верил в ее живую всеобщность, в ее присутствие в каждой разумной душе и потому силился во всех породить ее сознание. Посредством любовного общения в беседе он стремился оплодотворить ум и помочь ему в рождении мысли. Как сын повивальной бабки, он, по собственным словам, не производил на свет новые мысли или теории, но умел вызвать процесс духовного рождения, направлять его, отличать правильные роды от ложных, недоношенную, мертворожденную мысль от мысли живой и способной к развитию. Таким образом философский эрос Сократа оплодотворял умы, диалектика разрешала ум от бремени, освобождала мысль от ее субъективной замкнутости. Эрос был внутренним двигателем, пафосом, диалектика — формой его философии.

Так учил Сократ в течение многих лет[2], не занимаясь никаким другим дедом, ни частным, ни государственным, проводя жизнь публично на улицах и площадях афинских, окруженный толпою собеседников, учась от всех и поучая всех, «испытывая себя и других».

Его реформаторская деятельность приобрела ему многих врагов. Семидесятилетним старцем он был обвинен в развращении юношества и в религиозной ереси. В своей защитительной речи он говорил о своей религиозной миссии, о своем призвании свыше, о высоком значении своей проповеди; будучи признан виновным, он требовал себе высшей почести вместо наказания и с новой силой засвидетельствовал, что предпочтет расстаться с жизнью, чем изменить своему служенью. Он был осужден на смерть и принял ее месяц спустя, отказавшись от бегства, приготовленного его учениками. Они не покидали его до конца, и он беседовал с ними. Его смерть, которою он запечатлел и освятил дело всей своей жизни, осталась навсегда одним из самых величавых и трогательных подвигов в истории, одним из самых возвышенных и прекрасных образов, оставленных древностью.

Своим концом он засвидетельствовал религиозный характер своей деятельности, свою глубокую уверенность в послании свыше. Проникнутый глубокой верой в промысл Божий, он утверждал, что Божество управляет всем, заботится о всех делах человеческих, великих и малых и открывает человеку свою волю посредством знамений, посредством особо установленных оракулов, освященных религиозным преданием народа. Лично, по собственным словам и по словам своих учеников, Сократ имел особый духовный дар, особое внутреннее откровение, голос которого он слышал с раннего детства и до самой смерти, возвещенной ему в видении. Этот голос слышался им постоянно, как в важные минуты его жизни, так и по поводу самых незначительных дел. Многим из близких и друзей своих Сократ давал советы на основании этого внутреннего голоса; ученики же верили ему, и, по словам Ксенофонта, исполнение его советов всегда приносило пользу, а непослушание — вред. По Платону, этот голос имел лишь отрицательную форму: он внушал Сократу, чего не делать, чего не говорить, осуждая некоторые его намерения и поступки; он не повелевал ему ничего положительного, и оставлял ему таким образом полную свободу выбора. Внимательный к себе Сократ постоянно прислушивался к этому голосу, совещаясь с ним во всем. Иногда, желая идти, он вдруг возвращался на место, иногда изменял направление прогулки, брал назад сказанные слова, удерживал около себя друзей, когда им грозила неведомая опасность. Он ни с кем не дружился и не мирился, ни с кем не беседовал и вообще не делал ничего без внимания к этому божественному знаку[3]. В, других случаях он верил прорицаниям, сновидениям и другим путям откровения. И когда он признавал какое-либо указание божественным, ничто не могло убедить его идти против воли богов; он порицал безумие тех, кто шел против такого указания, предпочитая зрячему вождю свою слепоту. Сам же — все человеческое вменял в ничто пред божественным советом.

В силу этих откровений Сократ чувствовал себя призванным к своей проповеди, ибо внутренний голос духа отвращал его от всякой иной деятельности, запрещая ему заниматься всяким иным делом, частным или государственным.

Мы еще вернемся к этому демоническому голосу Сократа; была ли это особая прозорливость совести, гиперестезия нравственного чувства, или же необычайная способность самоуглубления, делавшая Сократа восприимчивым к самым тонким духовным движениям, к событиям трансцендентальной области духа — мы склонны признавать совершенную реальность этого странного психического явления.

Кроме отрицательных показаний своего «демонического голоса» Сократ имел еще и другую положительную санкцию своей деятельности— от самого дельфийского бога. На вопрос Херефона, превосходит ли кто мудростью Сократа, дельфийская пифия отвечала отрицательно, как бы вдохновленная духом Аполлона[4]. И Сократ, посвятивший жизнь самопознанию, искавший мудрости в себе и не находивший ее, заключил из ответа пифии, что истинная человеческая мудрость состоит в сознании своего неведения и в любви к мудрости высшей, божественной.

Поэтому он и считал своим долгом проповедовать самопознание и мудрость согражданам и чужеземцам, служа всем и Богу в великой бедности. Поэтому он предпочел умереть, чем ослушаться Бога, хотя бы в малом. «Мужи афинские», говорил он, «было бы странно, если бы я, повиновавшийся избранным вами вождям и верно сохранивший те посты, на которые я был поставлен при Потидее, Амфиполе и Делиуме[5], если бы я, не убоявшийся тогда смертельной опасности, — оставил бы теперь из страха смерти или чего-либо другого тот пост, на который сам Бог, по моему убеждению, поставил меня проводить жизнь в философии, испытывая себя и других. Это было бы странно и недостойно; тогда бы я заслуживал суда и обвинения в безбожии за неверие высшему велению, за страх смерти и за мнимую мудрость... И если теперь вы отпустите меня с условием отказаться от моего дела, от философии и моих изысканий, угрожая мне смертью — я отвечу вам, мужи афинские, что я вас люблю и почитаю, но буду более повиноваться Богу нежели вам. И пока буду жив, не перестану философствовать, увещать и убеждать каждого из вас, говоря каждому встречному, по моему обыкновению: о лучший из людей! ты, афинянин, гражданин города великого и славнейшего в мудрости и силе, как не стыдно тебе заботиться только о богатстве, чтоб его у тебя было всех больше, о почестях, о славе людской, а о мудрости и о правде не пещись, не думать о душе, чтобы она была всего лучше?

И если кто из вас отвергнет это, и скажет мне, что заботится о душе своей, я не тотчас отпущу и оставлю его, но расспрошу, испытаю и обличу; и если я найду, что он не праведен, а только кажет себя таковым, то посрамлю его за то, что он предпочитает незначительное самому великому и драгоценному. Так буду я говорить стару и младу, кому придется, гражданам и чужеземцам — больше гражданам, потому что вы мне ближе по роду. Так мне Бог велит, знайте это, и я полагаю, что не было никогда в городе сем какого-либо блага более великого, чем это мое служение Богу. Ибо все мое дело и труд в том, чтобы убедить вас, старцев и юношей, заботиться прежде всего и крепче всего не о телах и не о богатствах, но о душе, о наилучшем ее устроении. Ибо душа, добродетель, мудрость — не от богатства; но от добродетели все богатства и блага в жизни человеков — частной и государственной... И единственной целью моей доставить каждому из вас величайшее из благ, убедив вас не заботиться ни о чем из того, что принадлежит вам, прежде чем вы не позаботитесь о себе самих, — чтобы вам, быть как можно лучше и мудрее; и не заботиться о том, что принадлежит государству, прежде чем вы не позаботитесь таким же образом о самом государстве. Отпустите вы меня или не отпустите, я буду говорить и делать то же самое, хотя бы мне даже и несколько раз пришлось умереть. Если же вы умертвите меня, то повредите себе более, чем мне: ибо лучше снести смерть, ссылку, потерю имущества и лишение прав, чем убить невинного. И если я защищаюсь теперь, так это не ради себя, но ради вас, дабы вы не пренебрегли даром Божиим, осудивши меня... ибо Бог привязал меня к этому городу, как к могучему и благородному коню, отягченному своей собственной величиной, которому нужна шпора; на это избрал меня Бог, чтобы я возбуждал и увещевал и порицал каждого из вас неустанно, целый день сидя повсюду. Не легко вы найдете другого такого, но если поверите мне, вы пощадите меня. А если вы, осердясь, как те, которых пробуждают от дремоты, наброситесь на меня, следуя совету моих обвинителей, вы легко убьете меня, чтобы затем провести во сне всю остальную жизнь вашу, разве только Бог не пошлет вам кого-нибудь другого, сжалившись над вами. А что я воистину Богом дан городу вашему, убедитесь из следующего: есть нечто сверхчеловеческое в том, что я столько лет оставил всякую заботу о собственных делах и всецело посвятил себя заботе о ваших, обращаясь с каждым из вас, как отец или старший брат, убеждая вас пещись о добродетели. И если бы еще я извлек для себя какую-либо выгоду из моих увещаний, можно было бы сказать что-нибудь против этого, но вы видите сами, что даже обвинители мои, клеветавшие на меня столь бесстыдно, постыдились обвинить меня в мздоимстве, не могли привести свидетеля против меня. Мне же свидетель — бедность... Итак, как я говорю вам, сам Бог повелел мне так делать и посредством прорицаний, и посредством снов, и всяким другим способом, каким когда-либо божественная воля сообщалась человеку».

Так исповедовал Сократ свое учение и свою веру перед судом народным. Взвешивая его слова и всю его деятельность, мы приходим к убеждению, что Сократ принадлежал к числу тех загадочных, мистических явлений в истории духовного развития человечества, тех странных личностей, без которых не обходится никакая великая реформа, никакой нравственный или религиозный переворот. Всякий народ, точно так же, как и самое человечество, образует органическое целое; но только части этого целого доступны внешнему наблюдению. Общие начала, родовые органические связи, скрепляющие и оживляющие народное целое — невидимы, скрыты; только в минуты видимого разрушения, опасности, или наоборот, в период высшего напряжения творческой деятельности — эти сверхличные связи, эти демонические, духовные начала народности проявляются в особо-одаренных исторических личностях и вдохновляют их. Пророческий патриотизм таких личностей не всегда понят, их реформа представляется всем преимущественно с своей отрицательной стороны, преобразование кажется разрушением, особливо там, где преобразователь выступает носителем сверхнародного идеала.

Сократ был таким реформатором. Отсюда все его величие и вся его глубокая странность, та «атопия», которая столь поражала его современников и до сих пор мешает многим понять степень его значения. Эта странность, это живое противоречие между формой и содержанием, которое Сократ заключал в себе, делает его лицом в высшей степени драматическим — комиком внешней действительности и трагическим героем идеала. Поэтому он вмещал в себе высшую гениальность под внешним видом бездарности, мистическое откровение под прозаическим резонерством, духовную красоту под наружностью чувственного силена.

_____________________

1) X. Μ. I, 6, 14: ἐγὼ οὖν καὶ αὐτός, ὧ Ἀντιφῶν, ὥσπερ ἄλλος τις ἢ ἵππῳ ἀγαθῷ ἢ κυνὶ ἢ ὄρνιθι ἥδεται, οὕτω καὶ ἔτι μᾶλλον ἥδομαι φίλοις ἀγαθοῖς; καὶ ἐάν τι σχῶ ἀγαθόν, διδάσκω... У IIлатона эрос определяется как стремление к произрождению в красоте — телесной и душевной (Symp. 206 В.): τόκος ἐν τῷ καλῷ καὶ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κατὰ τὴν ψνχήν.

2) Он был уже весьма знаменит до 423 г., когда Аристофан вывел его на сцену в своих «Облаках», как представителя всей современной ему философии в ее отношении к обществу. На ряду с действительными чертами сократической философии, как напр. намеки относительно самопознания (v. 841), майевтики (v. 137, cp. Plat. Theaet. 150 Е), постоянного воздержания и пр., Аристофан приписывает Сократу учение софистов (риторику и эристику, ἄδικος λόγος, которому идет учиться от него Стерпсиад) и метеорософию древних — Гераклита (v. 96), Анаксагора, преимущественно же Диогена Аполлонийского (см. выше стран. 369, cp. Nubes 228 и след., 489 и др.).

3) Theaet. 151 А, Xen. Mem. II, 6, 8. IV, 8, 11: εὐσεβὴς μὲν οὕτως, ὥστε μηδὲν ἄνευ τῆς τῶν θεῶν γνώμης ποιεῖν. Иногда, впрочем, откровение принимало положительный характер: когда в беседе ли, или в размышлении он нападал на трудный вопрос, которого не мог разрешить, он сосредоточивался и молился: и если потом его озаряла мысль, то он считал ее вдохновенною свыше. Phileb. 25 В.

4) Вся греческая философия выросла под сенью этого бога; Милет, Самос, Кротон, Колофон, Эфес, Афины — наиболее важные очаги философии, были значительными центрами культа Аполлона.

5) Где он спас жизнь Ксенофонту и Алкивиаду и выказал необычайное мужество и выносливость.

2. Учение о знании и понятиях

В словах дельфийского бога Сократ нашел санкцию своей философской деятельности. Он был признан мудрейшим из людей, потому что более других искал и любил мудрость и менее всех увлекался мнимым знанием, менее всех считал себя мудрым. Он понял, что такая мудрость достигается самопознанием, самоиспытанием и стал ее проповедовать, искать ее в себе и других. Он обратился к тем, которые считались всеми за наиболее мудрых, испытал их мудрость и нашел ее мнимою. Государственные люди его времени не могли дать ему ответа на вопрос о том, что есть истинная власть и государство, что есть закон и справедливость. Ибо никто из них не руководился общими разумными принципами, а позитивные, традиционные начала пошатнулись. Поэты, творившие столь много истинного и прекрасного, считавшиеся мудрыми у всех, также не выдержали испытания и не могли дать разумного отчета о своем бессознательном творчестве, о задачах и принципах своего искусства. Оставив их, Сократ шел к художникам, к простым ремесленникам: у них ол находил относительное знание их ремесла, их дела; но каждый из них, искусный в своей области, считал себя мудрым в самых высших вопросах, и это ложное самомнение обесценивало его относительное уменье. Отсюда Сократ убедился в том, что он мудрее других, ибо, не будучи мудрым, не считает себя таковым и, не будучи знающим, сознает, что ничего не знает.

В своих поисках за мудростью, за истинным знанием, Сократ обращался ко всем и не находил ни в ком самого понятия знания. И не только практические деятели всякого рода, но и самые философы оказались совершенно чуждыми этого понятия, — откуда вытекали все их заблуждения. Смолоду, прежде чем установить свое отношение к философии, Сократ естественно должен был обратиться к философам, к учителям мудрости; и хотя мы не можем назвать с уверенностью учителей Сократа — достоверно, что он был знаком со всеми учениями, которые были в ходу в его время. Если он и отказался впоследствии от всякой физики, «то это не от презрения к такого рода знанию», но потому, что в своих долгих исканиях он не нашел никого «мудрого относительно подобных вещей». Одно время, по-видимому, ученье Анаксагора о мировом Уме произвело на Сократа сильное впечатление, хотя он быстро в нем разочаровался. По-видимому, он узнал это учение из книг самого Анаксагора или от Архелая, — во всяком случае он мог ознакомиться е ним среди людей Периклова кружка, где оно было весьма популярно. А Сократ был близок с этим кружком, особенно с Эврипидом и Аспазией, которую он называл своею учительницей[1]. Так же точно он мог узнать и остальные учения, которые все имели в Афинах своих представителей. То были, во-первых, софисты, разносившие их с собою — Горгий, Протагор, Гиппий, Продик и другие, с которыми Сократ много спорил и беседовал; во-вторых, то были самые последователи различных учений, которые покидали своих прежних учителей и стекались, иногда из других городов Греции — послушать «софиста Сократа». Сократ и их расспрашивал, испытывал, истинна ли их мудрость, полезна ли, хороша ли их наука, хотя под старость он конечно был уже заранее убежден, что наука эта ложна. В числе последователей Сократа мы находим Фиванцев Симмиаса и Кебеса — пифагорейцев, учеников Филолая; Эвклида из Мегары, в котором впоследствии столь резко выступает симпатия к элейской школе, и Платона — в начале последователя Кратила и Гераклитова учения, которому он навсегда остался верен относительно представления о всеобщем генезисе, течении чувственных вещей. Кроме этих учеников, представлявших собою главнейшие направления греческой мысли, вокруг Сократа теснился ряд молодых людей, первоначально увлеченных софистами, чрез посредство которых Сократ мог ознакомиться и с другими учениями. Имея таких собеседников, Сократ мог, вопреки Платону, не видаться с Парменидом и Зеноном в своей ранней молодости, не читать лично творений Анаксагора или Гераклита. Мы уже знаем однако, что Сократ не ограничивался одними подобными беседами с своими друзьями, но вместе с ними разбирал сокровища древних мудрецов, завещанные в их писаниях. I среди друзей Сократа было не мало богатых людей, имевших обширные библиотеки.

Таким образом Сократ был знаком с философией и физиологией своего времени. Верный своему принципу, он не мог бы говорить против нее, если бы не исследовал ее прежде, и еще менее успевал бы он отвращать от нее людей, изучавших ее с увлечением. Как явно свидетельствует Ксенофонт, он не был чужд познаний как по высшей математике, так и по физиологии своего времени, но отвращал своих друзей от этих дисциплин, убедившись по личному опыту в их тщете и бесплодии[2].

Внешним признаком заблуждения древней философии являлись Сократу коренные, неразрешимые противоречия отдельных учений, — философии единства и философии множества, философии движения, генезиса и философии неизменного, неподвижного бытия. Говоря об абсолютном и вечном, о первых причинах вещей, философы не только не сходятся между собою, но, подобно безумным, совершенно противоречат друг другу относительно того же самого безусловного предмета своих исследований. Корень заблуждения всех этих систем лежит в том, что каждая из них исходила из разсмотрения какого-либо отвлеченного начала, какой-либо одной стороны вещей, считая себя в обладании абсолютной истины. Сократ же понял, что такая абсолютная истина есть идеал, недоступный внешнему человеческому познанию. Стремление к конечному познанию тайн природы есть нечестие, ибо такое безусловное знание есть божественное, а не человеческое. Физиологи выдают за такое знание свои собственные мнения; но они обличаются взаимным разногласием, внутренними противоречиями и всего более суетностью и бесплодием своего мнимого знания. Ибо если бы они знали тайны мирозданья истинно и существенно, если бы они безусловно обладали этими тайнами — их мудрость была бы не только теоретической, но и практической: она была бы божественной и вселенской, и они могли бы творить то, что они знают.

Вместе с тем если бы их знание было универсально и безусловно — оно было бы свободным от противоречий. Таким образом мы не обладаем абсолютным знанием сущности вещей и смешиваем с ним внешнее познание явлений; это последнее возможно, но само по себе безцельно, не объясняя сущности вещей. Поэтому оно желательно лишь но мере своей практической пользы; иначе оно лишь надмевает ум и отвлекает его от того существенного внутреннего познания «дел человеческих», которое нам ближе всего и всего нужнее.

Исследуя критически наше познание, мы убеждаемся, что начало его есть разум; принцип абсолютного, вселенского познания, одинаково безусловного по форме и по содержанию, есть абсолютный, божественный разум. Только из такого разума можно познать вселенную; между тем древние философы, если и приходили к внешнему признанию подобного начала (как напр. то делал Анаксагор), — производили явления не из него, но из внешних материальных причин, объясняли их механически, а не рационально. Ибо они принимали за начала ту или другую общую сторону явлений, то или другое их общее свойство. Поэтому содержание древних систем было условно, ограничено и частно, между тем как формально они притязали на всеобщность и безусловность: они заключали в себе это коренное противоречие и не удовлетворяли искомому идеалу знания, всеобщему по форме и содержанию, потому что не знали этого идеала, не ведали, что такое знание. Сократ же в силу такого идеала признал философскую физику невозможной: никто не может войти в разум вселенной, ибо это сверхчеловеческая задача. Знание тайн природы есть божественное и может быть дано лишь путем откровения. Поэтому Сократ от него отказался: он знает, что ничего не знает, между тем как другие думают знать, ничего не зная.

Идеал божественного, абсолютного знания или мудрости есть высший принцип всей философии Сократа. От разумения этого идеала зависит и ее понимание.

Сократа обыкновенно признают отцом критицизма, как первого мыслителя, покусившегося исследовать природу человеческих способностей и деятельностей — теоретических и практических. Его изображают также отцом позитивизма, ибо его главною целью было положительное истинное знание. Но тем не менее историки расходятся относительно того, как следует понимать этот позитивизм Сократа в области знания и морали. Одни говорят, что все его значение исчерпывается признанием относительного характера всех человеческих знаний и всякой морали. Сократ признавал всякое знание ограниченным, раскрывая его относительность; он доказывал также, что в действительности все хорошо, прекрасно или добро не само по себе, а только в виду какой-нибудь относительной цели или пользы. Сократ является таким образом эмпириком в области теоретической и утилитаристом в области нравственной. Но на деле как эмпиризм, так и утилитаризм Сократа являются лишь подчиненными моментами его учения; это — приложение его принципа к эмпирической действительности, а не самый принцип Сократа.

Знание по своему идеалу так же истинно, так же полно и вселенско, так же безусловно и всеобще, как и самая истина. Всякое истинное знание безусловно и всеобще по своей форме; но знание абсолютное, идеальная премудрость (σοφία) кафолична не только по форме, но и по содержанию. Может ли быть такая премудрость системой одного знания только, или же она, в силу своей безусловности и полноты, вмещает в себе сверх-существенное и сверх-разумное начало всякого бытия — это другой вопрос, который ставила и решала в утвердительном смысле последующая философия с Платоном во главе. Заслуга Сократа состояла в том, что он понял формальную безусловность и всеобщность знания, кафоличность знания, как такового. Он познал, что такое знание. В силу этой новой идеи знания Сократ мог указать на относительность эмпирического познания, условного и ограниченного по содержанию; и вместе он мог поставить идеал знания полного и безусловного, которое имеет в себе универсальное начало. Если есть знание относительное, если есть какое-либо знание вообще — то самая его возможность предполагает идею безусловного истинного знания. Если истина, истинно сущее познаваемо, как предполагали древние, то значит истинное знание, ему соразмерное, должно быть столь же абсолютно и универсально, как это сущее.

Понявши таким образом природу самого знания, Сократ пришел к тому, что он ничего не знает абсолютно, что он «одно только знает, что ничего не знает» — в силу абсолютности формы знания, т.е. самого знания, как такового. Если верить Платону, Сократ признавал свое неведение даже относительно опытных и математических истин, ибо эти истины более всего облекаются в безусловную форму. Когда два числа слагаются в одно целое, мы безусловным и всеобщим образом знаем, что оно действительно так; но тем не менее понятие единства не исчерпывается ни одним из слагаемых в отдельности, ни обоими вместе: это понятие настолько всеобще, универсально, что Сократ признал непонятным, каким образом какая-либо ограниченная вещь может стать единой? каким образом какая-либо вещь может быть больше или меньше другой, когда понятие величины всеобще?[3]. Словом, непонятно, каким образом ограниченное по содержанию познание может облекаться в всеобщую, логическую форму, и как об ограниченном подлежащем может сказываться нечто всеобщее и безусловное. Ибо мы сказываем о том, что дано, что подлежит нашему утверждению, больше чем то, что заключается в таком подлежащем. Таким образом все наше действительное знание не соответствует истинной идее знания; но самое это несоответствие приводит нас к идеалу единого, всеведущего, премудрого Разума, всеобщее ведение которого не находится в противоречии с частностью своего содержания.

Позитивизм Сократа всецело основывается на этом идеале, и его стремление к положительному знанию выразилось двояким образом.

Во-первых, в том, что он указал на относительность всякого действительного, эмпирического знания; во-вторых, в том, что он, исходя из самой этой относительности человеческого знания, указал на его ничтожество в смысле абсолютном, предъявив идеальное требование, постулат абсолютного знания. Оба эти результата связаны между собою и предполагают друг друга, оба вытекают из одного положительного идеала знания, адекватного, соразмерно своему предмету — истине. Позитивизм Сократа заключался, во-первых, в том, что он сознал себя незнающим, т.е. что он признал фактическую ограниченность знания в человеке, между тем как само по себе, идеально, оно безусловно; во-вторых же, позитивизм Сократа сказался в предъявлении самого этого идеала положительного знания.

Отсюда ясно, какое великое положительное значение имела отрицательная диалектика Сократа. Отсюда же вытекают и все особенности Сократического метода, частью уже указанные нами, его ирония и его «майевтика». Знать, что такое знание, может только тот, кто способен познавать; судить о своих познаниях может только тот, кто имеет ясную интуицию знания. И раз, что истинное знание всеобще и безусловно по своей форме, оно не может быть сообщено извне, но должно быть развито изнутри самою вашею познавательною деятельностью[4]. Все наши знания условны, относительны; но раз мы сознаем их относительность, они истинны в условном смысле. И тем не менее критерием их истинности служит все та же идея совершенного знания, которую мы с ними сопоставляем.

Итак в знании открыто самобытное логическое начало универсального свойства, и мы должны познавать все вещи сообразно этой истинной природе знания. Истинное знание, хотя бы и относительное, человеческое, должно иметь в себе самом свое основание, свой логос; оно должно определяться логически, извнутри, а не зависеть от психологических ассоциаций, случайных представлений, бессознательных внушений и внешних впечатлений. Истинное разумное знание предполагает логические понятия и основанные на них определения и умозаключения. Сущность вещи определяется понятиями, понятия же раскрываются посредством наведения. И по свидетельству Аристотеля такого рода индукция (ἐπακτικοὶ λόγοι) и метод «всеобщего определения» (τὸ ὁρίζεσθαι καθόλου, κοινὸς ὅρος) представляют собою несомненное открытие Сократа.

Согласно всем нашим источникам, подобное исследование вещей посредством понятий, такое стремление к определению всех вещей составляло самую суть философии Сократа. Иметь понятие какойлибо вещи значило для него знать ее истинно и всесторонне, определить самую ее сущность; и потому во всяком вопросе или исследовании он стремился прежде всего к установлению общего понятия. Ксенофонт полагает, что было бы слишком долго передавать, каким образом Сократ определял все вещи (πάντα... ᾗ διωρίζετο), и ограничивается лишь некоторыми примерами из нравственной области, как наиболее интересной и важной; но он. замечает при этом, что Сократ стремился сообщить своим последователям диалектическое искусство вообще и с этою целью никогда не переставал исследовать с ними, что есть каждая существующая вещь (τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων).

Нам не известно, обобщил ли Сократ свои диалектические приемы в особую логическую теорию, или же только Платон, анализируя их, пришел в установлению общих методов диалектики. В этой области труднее, чем где-либо, отличить первоначальное зерно сократического учения от позднейших наслоений платонизма, принцип — от тех последствий, которые из него выводились. Ксенофонт мало освещает эту сторону в деятельности своего учителя. Желая оправдать его в общественном мнении, возможно более отличить его от диалектиков-софистов, от присяжных искусников слова, Ксенофонт старается прежде всего раскрыть нравственный характер Сократовой диалектики, выставить ее возвышенные цели. Он не объясняет, ограничивался ли Сократ практическим приложением своего метода, как то делали софисты, или же эти практические упражнения сопровождались общими методологическими указаниями, замечаниями относительно логического хода исследования. Может быть, и здесь Сократ сообразовался с характером собеседника, руководствуясь своим педагогическим чутьем. Во всяком случае диалектика Сократа отличается от диалектики его предшественников сознательностью своего принципа (понятие знания) и своей цели (существенного, универсального определения); она была методичной по существу, и трудно допустить, чтобы Сократ не проговорился ни разу с друзьями о том, что составляло сущность его философствования; Способ определения понятий, которого держится Сократ, есть метод диалектического наведения. Подобный прием, конечно, еще не имеет того значения строгого критического анализа опыта и наблюдения, которое наведение подучило теперь. Но с одной стороны Сократ вовсе не имеет в виду широкого эмпирического знания, с другой — он пользуется своим методом в личных беседах, в виду единичных случаев, смотря по потребности своих собеседниковъ. Поэтому большею частью единичные случаи являются ему достаточными для доказательства или опровержения. Он отправляется от наиболее обыденных примеров, от общепринятых положений и восходит от наиболее известного к тому, что менее известно; начиная с простейшего, с того, что все принимают за истину, Сократ думал поставить знание на положительную почву, которая уходила из-под ног его предшественников. Затем он старается проверить свою индукцию посредством противоположных примеров, отрицательных инстанций. Таким образом, путем всестороннего рассмотрения предмета, выясняется его понятие, раскрываются его существенные и случайные признаки. Сократ противится всякой неопределенной отвлеченности, настаивает на необходимости конкретных различений, посредством которых выясняются отличительные признаки отдельных вещей.

Понятием определяется сущность вещей, в понятии лежит мерило истины всякого действия или рассуждения, им определяется всякое доказательство, все, что можно с достоверностью утверждать относительно какой-либо вещи. Поэтому всякое рассуждение Сократ стремился свести к основному понятию, выводя из него логические следствия, подводя частные случаи под общее положение. Так поступал он, доказывая собственные мнения или опровергая противников; так испытывал он всякое бездоказательное утверждение, исследуя его основные предположения. Из частных утверждений противника он выводил общие начала, чтобы затем раскрыть их ложность, или же сам индуктивным, путем восходил к общим понятиям и принципам, чтобы извлечь из них заключение по данному случаю. В доказательствах, как и в определении понятий, Сократ начинал с наиболее известного, выводил следствия из общих посылок, допущенных собеседником и очевидных для всех. Он опровергал чужие мнения, раскрывая противоречия между ними и этими общими посылками; или же он доказывал ложь посылок нелепостью следствий, из них вытекающих, их несоответствием фактической действительности.

Подобным же образом он испытывал самые понятия, обличая ложную отвлеченность и неопределенность, доказывая необходимость конкретных различений посредством раскрытия внутренних противоречий. Каждое общее понятие заключает в себе частные и подчиненные, каждое родовое понятие заключает в себе понятия видовые. И только тот, кто умеет диалектически восходить от вида к роду, от менее общего — к более общему и универсальному и наоборот, от универсального спускаться к частному, не перепрыгивая промежуточных звеньев — только тот обладает в совершенстве диалектическим искусством. Такой диалектик способен правильно различать вещи по их родам (διαλέγειν κατὰ γένη τὰ πράγματα), — разуметь их порядок относительно друг друга; он познает ясно, чтб есть каждая существующая вещь. Поэтому он не обманывается относительно природы какой-либо вещи, или какого-либо действия; напротив того, тот, кто не имеет ясного и конкретного понятия о вещах и целях действия, кто не способен диалектически определить их родовые и видовые признаки — тот обманывается постоянно и вводит в заблужденье других. Поэтому Сократ и стремился сделать друзей своих наиболее искусными в диалектике.

Такая «диалектика родовых понятий» залегла в основание всего учения Платона; последовательный переход от рода к видам и подвидам обобщается им в особый метод деления (διαίρεσις) понятий, зародыши которого можно искать и у Сократа[5]. Все вещи распределяются по родам и видам, и порядку вещей, взаимоотношению их свойств и частей — соответствует порядок и взаимоотношение понятий. Отсюда всего один шаг к Платоновой теории идей. Истинным предметом познания являются понятия, в которых заключается самобытное и всеобщее логическое начало. Понятия универсальны, между тем как вещи, от которых они отвлекаются — частны и единичны; понятиям соответствует пребывающий род вещей, родовые свойства или качества, тогда как все вещи индивидуальны. Подлинный предмет знания есть истина, пребывающая и кафоличная: такому определению соответствуют понятия с своей универсальной формой; вещи же чувственные, единичные и преходящие не обладают истинным бытием и не подлежат истинному познанию. Никакая вещь, взятая в своей частности, отрешенная от всего общего, не может быть познана; все чувственное частно, все оно вечно изменяется и «течет», как познал уже Гераклит. Поэтому истинным предметом познания — понятия и «кафолического определения» — являются, по Платону, не чувственные вещи, а особые универсальные сущности, вечные и всеобщие родовые идеи вещей. Они составляют полноту вселенской истины и вместе идеальное содержание абсолютного знания, — совершенной, божественной Премудрости. Эти идеи одни истинно суть в неизменной вечности и пребывают вне явлений, вне всякого чувственного генезиса, в «умном месте», в недосягаемом море света и красоты. Явления же существуют и познаются — подлежат общим понятиям, обладают общими свойствами и реальностью — лишь по отражению этих идей, лишь поскольку они приобщаются этим родовым сущностям. Мир явлений представляется нам смесью бытия и небытия, света и мрака; в его вечно текучем, изменчивом потоке пребывают неизменными только общие родовые начала, как неподвижная радуга цветов в бесчисленных падающих каплях дождя. Идеями определяется сущность всех вещей, их роды и виды, их качества и взаимоотношения.

Такова метафизика, соответствующая «диалектике родов». Эвклид, другой ученик Сократа, глава мегарской школы, пришел к аналогичному результату: он приписывал исключительную реальность родовым понятиям и более всего понятию универсального бытия; и он отрицал всякое существование, даже всякий генезис действительных вещей. Циник Антисфен, напротив того, в противоположность Эвклиду и Платону, приписывал реальность исключительно единичным предметам; отрицая действительное существование чего-либо универсального в вещах, он восставал против всяких понятий вообще, против всякого сочетания понятий и приходил таким образом к совершенному отрицанию познания.

Таким образом Эвклид и Антисфен поняли учение Сократа ложно и односторонне, один, отрицая реальность явлений, другой — реальность родов, истинность понятий. С той и другой точки зрения всякое познание становится невозможным: Стильпон, один из последователей Эвклида, признал подобно Антисфену, что всякое соединение подлежащего со сказуемым ложно и недопустимо. Абстрактное утверждение понятий, признание их отвлеченной безусловности привело к тем же последствиям, что их совершенное отрицание. Платон понял принцип Сократовой диалектики несравненно глубже и вернее и построил на нем широкое метафизическое учение, наиболее ему соответствующее, но несомненно оригинальное, чуждое самому Сократу.

Тем не менее сомнительно, чтобы диалектика Сократа имела в глазах его исключительное значение логического метода. Мы имеем важные основания думать, что для него, как для Платона и других его учеников, с диалектикой тесно связывался и метафизический интерес.

В разумном сознании человека Сократ нашел принцип кафолического истинного знания; познавая вещи сообразно этому логическому принципу, мы познаем их истинно, объективно, всеобщим образом. Отсюда является метод всеобщего определения понятий, первоначально прилагаемый Сократом к исследованию нравственных понятий, «человеческих вещей» (τἀνθρώπινα), а затем и к исследованию сущности всех вещей вообще (τί ἕκαστον εἴη τῶν ὄντων). Таким образом Сократ «искал сущности вещей логичным, рациональным путем», стремился определять эти сущности посредством правильных умозаключений, логически связывая понятия и выводя одно из другого (συλλογίζεσθαι γὰρ ἐζήτει). Но такая логическая дедукция, такой анализ понятия предполагает сперва общее начало или принцип (ἀρχή), добытый путем наведения. Это общее начало я есть самое понятие определяемой вещи, ее сущность, и таким образом понятие сущности (т.е. общее определение) есть начало правильного умозаключения или силлогизма. От такого понятия отправляется выводное умозаключение, к нему идет умозаключение индуктивное, и потому оно есть необходимый принцип умозаключения вообще (ἀρχὴ δὲ τῶν συλλογισμῶν τὸ τί ἐστι).

Таким образом сам Аристотель обращает наше внимание на то, что рациональное определение имело для Сократа не только логическое значение, но и реальное, онтологическое. Принципом умозаключения является ему не формальное логическое понятие, но самая сущность, которую он непосредственно смешивает с таким понятием. Новорожденная диалектика «не была еще достаточно сильна», чтобы оперировать с отвлеченными понятиями независимо от сущности вещей и отделять логику от метафизики, с которою она сливалась вначале, как и другие науки.

То, что в вещах подлежит универсальному познанию, что может быть понято в них, есть их сущность; отсюда — необходимость выделить эту сущность посредством наведения и определить ее логически. А эта сущность, подлежащая общему, кафолическому познанию, определяется по своему роду. Мы знаем, что впоследствии род превратился в простое свойство, общее неопределенному множеству вещей или точнее — в понятие такого свойства. По Платону, всякому родовому понятию соответствует общий предмет — идея, как особенная универсальная сущность: род в вещах есть для него истинно сущее в них; только он отделяет идеи от вещей и помещает их в сферу абсолюта. Для Сократа же идеи еще не отличаются от понятий; кафолическое в вещах, то, что определяется в них всеобщим образом — есть их истинная сущность, которую он еще не думает от них отделять.

Таким образом для самого Сократа диалектика родовых понятий и кафолическое определение имеют несомненно метафизический интерес и метафизический принцип, который не трудно угадать. Сократ оставил всякие исследования в области природы и, «впервые поняв значение всеобщего определения», нашел нечто всеобщее и безусловное — «кафолическое» в нравственной области человека — в его высшей разумности, в идеале знания. Как мы видели, Сократ не признавал истинно безусловным никакое ограниченное знание и пришел к идеалу истинно кафолического сверхчеловеческого знания — знания божественного. В этом знании, в этой мудрости лежит абсолютный принцип вещей; сообразно ему все вещи устроены в разумный порядок и подчинены общим законам. Поэтому, познавая вещи логически, сообразно всеобщей, идеальной природе знания, мы познаем их согласно их истинной природе, определяем сообразно их объективному вселенскому родовому определению.

По свидетельству Аристотеля, истинное, всеобщим образом определенное понятие вещи не отделяется Сократом от ее сущности. По указанию Фулье, такая сущность является ему в то же время причиной вещи, а по мнению Циглера, ее понятие всегда заключает в себе ее цель. То, что есть каждая вещь (τὸ τί ἐστιν), может быть понято нами вполне лишь тогда, когда мы знаем, почему она есть, знаем ее причину (διὰ τί); причину же мы понимаем лишь тогда, когда она разумна, имеет в себеоснование своего действия, его цель (οὗ ἕνεκα). Возьмем например формальное определение религиозного благочестия, как закономерного богопочитания. Такое определение не удовлетворяет Сократа: благочестие есть то, что соделывает человека благочестивым, а это есть «знание законного относительно богов»; ибо соблюдение законов благочестия предполагает их знание. Точно так же справедливость напр, определяется как знание законного и т. д.. Но почему знание делает человека справедливым и благочестивым? Потому что, по Сократу, действие человека всецело определяется его представлениями и понятиями о добре, целями, которые он себе ставит. Никто не заблуждается произвольно, и если я знаю истинную цель, то и следую ей. Знание какого-либо человеческого действия есть определение его природы и цели. И если бы познание внешних вещей было нам доступно, если бы мы могли проникнуть в сущность природы, то знали бы внутреннюю разумную цель каждой вещи, предназначенную ей божественным разумом. Это говорит сам Сократ в Платоновом «Федоне», и мы склонны думать, что в данном случае Платон верно передает мысль его[6]. Ибо мы уже знаем, что в существенном, истинном знании Сократ отожествлял теоретическую и практическую мудрость.

Конечно среди определений Сократа мы можем указать не мало таких, где не указано ни причин, ни целей. Но в общем он, несомненно, еще не различал всеобщую логическую сущность от причины и цели, как это выяснится из дальнейшего исследования.

___________________

1) Об Аспазии см. Xen. Mem. II, 6, 36, Oecon. 3, 14, Plat. Menex. 235, об Эврипиде — Diog. L. II, 18, 22. Из других личностей того же кружка можно назвать музыканта Дамона, друга Сократа (Pl. Resp. 400, 424), Алкивиада, коего Перикл был опекуном, молодого Перикла, побочного, сына великого афинянина от Аспазии (X. Μ. III, 5, 1).

2) Xen. Mem. IV, 7, 3 и 5. Уже из Ксенофонта мы видим, что Сократ был знаком с учением элейцев, Гераклита, Анаксагора и, может быть, Эмпедокла (cp. Zeller II, 49).

3) Cp. Phaedo 96 E, 97 и 100 E-101; Платон выводит отсюда, что предмет познания есть универсальная идея, особая идеальная сущность, отличная от вещей.

4) Разум должен развивать познание сам из себя, ἀναλαβὼν αὐτὸς ἐξ αὑτοῦ τὴν ἐπιστήμην, Meno 85 D.

5) Напр. в IV, 2. Ср. Fouillée I, 80. Напротив Heyder, Kritische Darstellung u. Vergleichung d. Aristotelischen u. Hegelschen Dialektik 1, 85, 129 указывает на то, что даже в Платоновом «Софисте» и «Политике», где метод деления употребляется всего более, диалог ведется не Сократом, но гостем из Элеи. Ср. выше стр. 265, 1 о дихотомической форме доказательства у элейцев. Ср. также Zeller II, 128, 4.

6) Рl. Phaed. 97-98 — критика Анаксагора и требования, предъявляемые ему с сократической точки зрения: он должен объяснить цели всех вещей из абсолютного разума. Zeller, II, 109, 1, соглашается с Циглером лишь отчасти, полагая, что указанный телеологический характер определений Сократа зависит от предмета его исследований, вращавшихся всецело в области целесообразной деятельности человека и Бога в природе. Но чего же не захватывает собою эта область? Сфера действия механических причин (μηχαναὶ), по мнению Сократа, вообще не подлежит человеческому исследованию. Ибо то, что принимается нами за механизм, имеет телеологическое основание во вселенском, абсолютном разуме.

3. Этика Сократа. Учение о добродетели

Сократ открыл в самосознании человека кафолическое истинное начало, которое составляет его внутреннее существо, его истину. Все достояние человека, его тело, его органы, самые его способности принадлежат ему внешним образом и познаются им посредственно. Он есть животное, организм, тело: но как организм больше материального тела и животное больше простого организма, так и человек больше своего животного. Он есть еще нечто другое; и это нечто высшее, духовное начало, составляющее истинную сущность человека, раскрывается в его разумном сознании.

Отсюда вытекает все учение Сократа о существе человека, которое всецело отождествляется с разумом. Душа человека разумна и все ее деятельности, все ее истинные качества — также разумны. На таком воззрении основывается этика Сократа, которая сводит к знанию — как все «добрые качества» или добродетели человека, так и самое его высшее благо. Мудрость есть начало и конец нравственной, т.е. истинной деятельности человека.

Эта мудрость состоит в том, чтобы «рассматривать, что есть лучшего в вещах и, соблюдая словом и делом диалектику их родов, избирать наилучшее, удаляться от худого». От упражнения в такой диалектике зависит разумная и непобедимая в своей разумности добродетель, а от добродетели — благо людей. Диалектике понятий соответствует диалектика целей и действий. Зная относительную цену каждой вещи и каждого поступка, мы имеем разумную норму нашего поведения; зная себя самих, свою истинную природу, мы знаем, что нам нужно, хорошо и полезно и естественно хотим своего блага. Вся суть в том, чтобы такое знание было не мнимым, а подлинным, чтобы оно родилось изнутри разума, а не получалось бы извне, основанное на мнении и предразсудках. Истинного знания нельзя ни взять, ни сделать; его можно только родить в себе. От такого знания зависят добродетель, от ложного знания — вытекает заблуждение и порок.

Вникая диалектически в устройство вещей, в устройство общества и людских отношений, в сущность действий человека, мы находим, что принцип разумного действия есть цель, принцип всякой цели есть благо, а принцип всех действий и целей — наибольшее благо. Как мы увидим далее, это наибольшее благо, искомое и постигаемое человеком, есть вместе с тем и высшее, безусловное блого — всеобщее в силу своей разумности. Всякий человек необходимо стремится к этому высшему благу, как к всеобщей цели своих действий. Между частными средствами он избирает те, которые являются ему наиболее полезными для достижения этой цели. Поэтому тот, кто не знает этой высшей цели, кто не знает диалектического соотношения к ней частных целей и действий, — тот заблуждается, погрешает и не достигает блага: оп принимает за цель относительные средства. Напротив того, истинный диалектик, знающий эту цель — стремится к ней и достигает блага. Такой человек добродетелен, ибо действия его добры в высшем смысле, добры не случайным образом, но принципиально, ибо они вытекают из сознания, истинного знания блага. Вот почему Сократ хотел сделать друзей своих наиболее искусными в диалектике, чтобы через то они стали наиболее способными к истинной практической деятельности.

«Никто не счастлив, никто не блажен против воли»; никто не ищет себе зла добровольно, — поэтому «никто не порочен добровольно» — таковы основные положения Сократа, дошедшие до нас через посредство Аристотеля, Платона, Ксенофонта и других сократиков. Нет такого человека, который, зная или предполагая, что он может сделать нечто лучшее, чем то, что он делает, — делал бы добровольно худшее. Сократ до такой степени «не различал» (οὐ διώρισεν) теоретической мудрости от практической, что он считал знающего пути добра и зла — за мудрого и доброго в силу самого знания. Как сказано, такое знание должно быть безусловным, существенным, чтобы быть истинным, и действенность является одним из его отличительных признаков. Будучи спрошен, считает ли он мудрыми и воздержанными тех, которые знают, что должно делать, но делают противоположное, Сократ отвечал отрицательно: «ибо все люди, избирая из возможных вещей то, что они находят наиболее для себя полезным, сообразно этому и поступают. Поэтому Сократ не признавал тех, кто поступает неправильно, — ни сведущими ни мудрыми. Он утверждал также, что справедливость и всякая добродетель есть мудрость».

Многие возражают Сократу, что с такой точки зрения человек, добровольно и сознательно делающий зло, лучше того, кто делает зло но неведению, бессознательно. Сократ отвечал, что если бы мог найтись такой человек (εἴπερ τίς ἐστιν οὗτος), который бы делал зло, зная, что он делает, то это был бы добрый человек; ибо добродетель основывается на истинном знании целей и на правильной расценке средств к их достижению. Такое заключение нелепо, и сам Сократ не допускает его истинности. Оно вытекает из ложной посылки, из допущения добровольной несправедливости, в чем и заключается источник противоречия. Человек, делающий зло на разумном основании — был бы добрым и справедливым; поэтому, или такой человек в действительности поступает неразумно и не может считаться мудрым и добрым; или же зло, которое он делает, есть лишь кажущееся, относительное, напр. насилие над безумным, наказание злодея и пр.

Следует различать между универсальным стремлением к благу разумной воли и между ее частными определениями. Человек хочет не то, что он делает, но то, ради чего он делает; делать то, что считаешь наилучшим, не всегда значит делать наилучшее. Надо знать, что полезно, надо диалектически подчинять все наши действия высшей цели, как низшие понятия высшему, дабы все эти действия составляли разумную и живую систему. В этом верховное призвание разума человеческого. Если истина универсальна и должна познаваться всеобщим образом, то таким же образом она должна и осуществляться. И если воля наша разумна, то она должна определяться к действию вселенским образом, кафолическими понятиями.

Порок есть неведение и заблуждение, простое незнание истинного пути; но добродетель, напротив того, вытекает из знания, порождается мудростью, точнее, всецело сводится к знанию. Аристотель прямо обвиняет Сократа в том, что он превратил добродетели в рациональные понятия, в науки, или познания особого рода (ἐπιστήμας или λόγους τὰς ἀρετὰς ᾤετο εἶναι). Все познания рациональны и потому заключаются в рациональной, разсудочной области души (ἐν λογιστικῷ) τῆς ψυχῆς μορίῳ); таким образом Сократ отрицает всю неразумную, иррациональную часть души, уничтожает и страсть (πάθος) и характер (ἦθος). По мнению Аристотеля, добродетель, несомненно, разумна, но это еще не значит, чтобы она всецело сводилась к деятельности разума; Платон был ближе к истине, признав в душе человека и страстное начало, иррациональную область.

Ксенофонт и Платон в своих ранних диалогах вполне подтверждают свидетельство Аристотеля: единство всех добродетелей и их рациональный характер составляют излюбленную тему разсуждений Сократа. Мужество есть знание того, что следует делать в опасности, трусость — заблуждение в опасности. Мужество не есть простое отсутствие страха, основанное на непонимании действительной опасности, но, наоборот, — истинное знание наилучшего в опасном случае, разумение того, что наиболее полезно. Справедливость есть знание того, что законно по отношению к людям, благочестие — знание того, что законно относительно богов. Самое воздержание, основание всякой добродетели, есть не что иное, как истинное знание высшего блага, превозмогающее над приманкой низших наслаждений. Это — диалектическая и вместе практическая классификация, распределение различных родов удовольствия и наслаждения.

Все добродетели сводятся к такому знанию блага, к такой практической диалектике всех родов зол и благ. Поэтому добродетель собственно одна — мудрость, на что особенно напирает Платон в своих ранних диалогах. Обычное мнение о множестве различных добродетелей не основательно, и в целом ряде бесед Сократ раскрывает их существенное единство, указывая, что истинное определение какой-либо отдельной добродетели (как знания) подходит ко всем добродетелям вообще и было бы ложным в исключительном применении к одной из них Справедливость, набожность, мудрость, храбрость суть одна добродетель, а не несколько, ибо иначе они исключали бы друг друга в своем множестве.

Таков всеобщий принцип Сократовой этики, его нравственной реформы. Обычная традиционная нравственность разлагалась, и пробудившийся анализ пришел к сознанию ее несостоятельности. Углубляясь в самопознание, Сократ нашел, что, подобно знанию теоретическому, и нравственный закон обладает кафоличностью в сознании человека: правда всеобща и непреложна. Но эта вселенекость правды, эта всеобщность нравственного закона находится в противоречии не только с делами человеческими, но с самым содержанием нравственного сознания языческого общества, его религиозными и политическими убеждениями. И здесь Сократ, точно так же, как и в области чистого знания, стремился конкретно показать своим собеседникам несостоятельность и относительность традиционных понятий и мнений человека пред идеальной всеобщностью нравственного закона. В этой-то всеобщности он и отождествлял добродетель и знание. Разум есть способность познания, т.е. всеобщего и безусловного познания, которое понимает частное в общем и общее в частном. Свободный, добродетельный человек определяется к действию разумом. Он не подчиняется внешним и частным побуждениям, непосредственному слепому влечению, но определяется всеобщим образом — в силу разумного сознания блага и логического распределения целей и средств сообразно их объективной природе. Сосредоточившись на рассмотрении нравственного сознания человека, Сократ как бы оставляет без внимания его волю; вопрос о свободе воли не возникает перед ним, хотя он много думает о свободе человека. Эта свобода состоит в том, чтобы определяться универсальным разумом, всеобщей объективной истиной, чтобы действовать разумно; неразумное действие несообразно истинной природе человека и постольку несвободно. Освобождает же только знание, только истинная самодеятельность разума.

Добродетель воспитывается в людях, как и знание, учением и упражнением, но она не может преподаваться, как нечто готовое, данное извне, как определенное сведение. Всякому разуму дано познавать истину, но никто не может получить внешним образом истинное знание: каждый должен искать его в себе самом. На ряду с истинной, свободной добродетелью знания, существует и традиционная безотчетная добродетель мнения. Первая не может преподаваться внешним образом, потому что основание ее универсально, кафолично; вторая не может преподаваться никак, потому что не имеет никакого логического основания. Она вытекает из мнений и привычек, шатких и безотчетных и она случайна, как всякое мнение, не опознанное разумно, не усвоенное сознательно. Дар богов или счастливой случайности (θεία μοῖρα) — такая добродетель не надежна и не связана внутренней связью с самым существом человека. Постоянное столкновение, трагическая коллизия традиционных нравственных начал — указывает на внутреннее противоречие нравственного сознания, расчлененного и разделенного в своих частных, единичных проявлениях и заставляет искать общего кафолического принципа.

Без такого принципа добродетель всего менее может преподаваться (ἥκιοτα διδακτόν); преподаваться, изучаться может только наука, только знание, или то, что основано на знании. На деле мы видим совершенно противное: софисты, риторы, поэты, жрецы, самые простые граждане берутся учить добродетели, поучать своих ближних, управлять ими. Никто из них не обладает общими разумными принципами, никто не рассмотрел, что такое нравственность, добродетель, каковы цели частной и общественной деятельности, и самые присяжные учителя добродетели, софисты, отрицают, чтобы она основывалась на истинном знании. Добродетель (ἀρετή virtus) есть прежде всего известное доброкачественное свойство или сила, присущая человеку естественно и способная к развитию посредством упражнения. Для одних это известного рода крепость, превосходство ума, силы и мужества, которое делает человека способным к власти, к успешному ведению своих и общественных дел; для других это — ловкость, изворотливость, особого рода социальное искусство, которое развивается риторикой и общественной деятельностью, для третьих — дело вдохновения, дар богов или природы. По меткому замечанию Зибека, в античном понятии добродетели способность, мощь перевешивала над волей. Быть добродетельным значило быть способным к успешной деятельности; и так как существует множество различных целей сообразно возрасту, полу, положению действующего лица, то существует и множество различных добродетелей. Таким образом для добродетели нет никакой объективной нормы, кроме внешнего успеха.

Для Сократа, напротив того, добродетель отличается от внешних свойств, сил и способностей, естественно присущих человеку: она имеет безусловную цену, дороже жизни и наслаждения, тогда как все другие естественные добрые качества и внешние блага совершенно относительны, смотря по употреблению, которое мы из них делаем. Добродетель имеет в себе самой логическое, универсальное начало и потому самобытна, свободна и освобождает того, кто ею обладает. Если случайная добродетель и приносила иногда хорошие плоды и способствовала успешному действию, то добродетель истинная неминуемо и верно ведет человека к добру, указывая ему, что должно делать в каждом данном случае и как подчинять все свои поступки высшим целям; она делает человека твердым и равнодушным к временным лишениям, к относительным страданиям, дает ему мужество и воздержание, справедливость и благочестие, твердую уверенность в разумный промысл Божий. Не различаясь ни по возрасту, ни по полу и положению человека, по его лицу или характеру, она есть то, что делает всякого добродетельного человека истинно добродетельным.

4. Учение о благе.

Итак, добродетель есть знание блага: справедлив, набожен, храбр, мудр — тот, кто знает, чтб хорошо в каждом данном случае, кто конкретно и совершенно знает блого и может диалектически определить соотношения средств и относительных целей к цели верховной. Но что такое блого вообще и что есть высшее человеческое блого — вот второй вопрос Сократовой этики.

По мнению Целлера и других ученых, Сократ не дал определенного ответа на этот вопрос, оставшись при одном отвлеченном понятии: блого есть понятие цели, благое действие — целесообразное действие; но этим еще ничего не объясняется. Как теоретическая философия Сократа осталась при одном общем требовании рационального познания, так и практическая философия не идет далее столь же неопределенного требования — разумного действия, подчиненного понятиям. Из столь отвлеченного принципа нельзя вывести никакой определенной нравственной деятельности и потому остается искать для нее какой-либо общей нормы либо в существующем нравственном норяре, либо же, сообразно принципу знания, извлекать общие правила человеческих поступков из разсмотрения их последствий. Целлер утверждает, что в действительности Сократ так и делал, испробовав оба выхода. Он определяет понятие справедливого как «знания законного относительно людей или же просто отождествляет, справедливое (δίκαιον) с законным (νόμιμον), он увещевает повиноваться законам, хотя бы несправедливым и умирает, повинуясь таким законам. Самая набожность определяется им, как законное богопочитание, как знание того, что законно относительно богов, которых всегда следует чтить по закону государства. Таким образом существующий закон составляет по-видимому предмет, содержание «знание блага». С другой стороны, не довольствуясь авторитетом положительного законодательства, Сократ пытается обосновать нравственную деятельность рациональным путем, рассматривая ее последствия. И он делает это чрезвычайно поверхностно, «доказывая свои нравственные положения такими аргументами, которые сами по себе отличаются от софистической морали только по результату, а не в принципе». Далее Целлер изображает нравственное учение Сократа, как самый плоский утилитаризм: доброе, хорошее есть по Сократу лишь полезное; что хорошо одному, то дурно другому — добро относительно и условно. Прекрасное есть благопотребное, польза и вред суть мерило добра и зла. Дружба, согласие семейное и общественное, умеренность, скромность, повиновение законам рекомендуются как наиболее полезные, обратные качества выставляются как вредные. Таким образом содержанием «познания блага» является здесь эмпирическая польза.

Нечего и говорить, что оба выхода, слепое признание авторитета действующих законов и утилитаризм глубоко противоречат не только принципу Сократовой морали — безусловной всеобщности нравственной правды, но и самому духу ее. Почтенный немецкий историк признает такое противоречие, но мирится с ним на том основании, что и Кант имеет свои противоречия. Но если бы Кант или Сократ построили этику, прямо противоположную своим основным идеям, то противоречие было бы слишком велико: мы могли бы, по меньшей мере, усомниться в цельности их философии и в самом ее значении. Естественнее предположить однако, что как принцип, так и все построение Сократовой этики недостаточно поняты многими историками, отчасти по вине Ксенофонта, свидетеля несомненно честного, но ограниченного и слабого по части философии.

Заметим, что утилитаризм, равно как и признание существующего нравственного порядка достаточны, взятые в отдельности, для основания нравственного миросозерцания. Знание законного относительно богов и людей и знание полезного в отношении к ним — обнимают каждое в отдельности всю сферу нравственных отношений и деятельностей человека. Но самая двойственность этих начал уже указывает, что «познание блага» не исчерпывалось ни тем, ни другим.