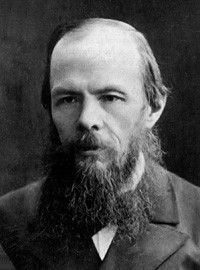

К юбилею Достоевского

28 января 1906 года исполнится 25 лет со дня смерти Достоевского.

Вещим предзнаменованием кажется то, что он умер накануне 1 марта, первого громового удара той грозы, которая надвигалась на нас четверть века, и что первые поминки по нем справляются среди разразившейся, наконец, бури.

Он ведь и сам носил в себе начало этой бури, начало бесконечного движения, несмотря на то что хотел быть или казаться оплотом бесконечной неподвижности; он был революцией, которая притворялась реакцией.

«Будущая самостоятельная русская идея у нас еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и в страшных муках готовится родить ее», — писал он в своем предсмертном дневнике.

Сам Достоевский — первый вопль этих мук рождения.

«Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездною», — писал он еще раньше, в 1878 году. От этой бездны он и отворачивался, и пятился, и цеплялся судорожно за скользкие края обрыва, за мнимые твердыни прошлого — православие, самодержавие, народность. Но если бы он увидел то, что мы сейчас видим, — понял ли бы, что православие, самодержавие, народность, как он их разумел, не три твердыни, а три провала в неизбежных путях России к будущему? Она пошла туда, куда он звал, к тому, что он считал истиной. И вот плоды этой истины. Россия уже не колеблется, а падает в бездну. Самодержавие рушится. Православие в бóльшем параличе, нежели когда-либо. И русской народности поставлен вопрос уже не о первенстве, а о самом существовании среди других европейских народов.

На чью же сторону стал бы Достоевский, на сторону революции или реакции? Неужели и теперь не почувствовал бы дыхания уст Божиих в этой буре свободы? Неужели и теперь не отрекся бы от своей великой лжи для своей великой истины?

Достоевский — пророк русской революции. Но как это часто бывает с пророками, от него был скрыт истинный смысл его же собственных пророчеств.

Существует непримиримое противоречие между внешней оболочкой и внутренним существом Достоевского. Извне — мертвая скорлупа временной лжи; внутри — живое ядро вечной истины. Надо разбить эту скорлупу, чтобы вынуть ядро. Это оказалось не по зубам русской критике. Но у русской революции достаточно крепкие зубы: разбивая многое из того, что представлялось несокрушимо-твердым, она разбила и политическую ложь Достоевского. И вот перед нами три осколка, три грани этой лжи: «самодержавие», «православие», «народность». А за ними — нетленное ядро истины, лучезарное семя новой жизни, то малое горчичное зерно, из которого вырастет великое дерево будущего: эта истина — пророчество о Святом Духе и святой плоти, о Церкви и Царстве грядущего Господа.

Может быть, правда, которую я хочу сказать о Достоевском на этой юбилейной тризне, покажется жестокой. Но я люблю его достаточно благовейной любовью, чтобы сказать о нем всю правду. Он — самый родной и близкий из всех русских и всемирных писателей не мне одному. Он дал нам всем, ученикам своим, величайшее благо, какое может дать человек человеку: открыл путь ко Христу грядущему. И вместе с тем, он же, Достоевский, едва не сделал нам величайшего зла, какое может сделать человек человеку, — едва не соблазнил нас соблазном антихриста, впрочем, не по своей вине, ибо единственный путь ко Христу грядущему — ближе всех путей к антихристу. Мы одолели соблазн; но, зная по собственному опыту всю его силу, мы должны предостеречь тех, кто идет за ним по тому же пути.

Не мы судим Достоевского, сама история совершает свой страшный суд над ним, как над всей Россией. Но мы, которые любили его, которые погибали с ним, чтобы с ним спастись, не покинем его на этом страшном суде: будем с ним осуждены или с ним оправданы. Суд над ним — над нами суд. Мы не обвинители, даже не свидетели — мы сообщники Достоевского.

Доныне казалось, что у него два лица — Великого Инквизитора, предтечи Антихриста, и старца Зосимы — предтечи Христа. И никто не мог решить, иногда сам Достоевский не знал, какое из этих двух лиц подлинное, где лицо и где личина. Мы уже знаем. Но, чтобы увидеть лицо, надо снять личину. Я это и хочу сделать.

Только Достоевским можно обличить Достоевского, только Достоевским можно оправдать Достоевского. С ним я против него, с ним я за него. То, что я делаю, он сделал бы сам.

Из книги «Не мир, но меч»