Один из моих знакомых, много читающий и сам немало написавший, однажды заметил: половина сегодняшних стихотворцев пишут «под Иосифа Бродского», другая половина подражает Юрию Кузнецову (

Мое утверждение

Его интонация незримо, а то и явно, присутствует в стихах Виктора Лапшина, Евгения Курдакова, Николая Дмитриева, Олега Кочеткова, Вячеслава Киктенко, Николая Зиновьева, Игоря Тюленева, Евгения Семичева, Владимира Шемшученко, Марины Аввакумовой, Светланы Сырневой, Дианы Кан, Марины Струковой и других поэтов, в основном представляющих русскую глубинку, может быть, наиболее интересных, продолжавших и продолжающих традиции отечественной поэтической классики.

Повлиял Юрий Кузнецов и на то, что написал и что пишет автор этих строк, чего я не скрываю и ни в коем случае не стыжусь: без опоры на творчество предшественников не может появиться

1

В средине

Не помню, что в ней писалось: наверное, как обычно, за

Шел отец, шел отец невредим

Через минное поле.

Превратился в клубящийся дым —

Ни могилы, ни боли.

Мама, мама, война не вернет…

Не гляди на дорогу.

Столб крутящейся пыли идет

Через поле к порогу.

Словно машет из пыли рука,

Светят очи живые.

Шевелятся открытки на дне сундука

Фронтовые.

Всякий раз, когда мать его ждет, —

Через поле и пашню

Столб клубящейся пыли бредет, —

Одинокий и страшный.

Ныне это стихотворение стало классикой, и в который раз, перечитывая его, я вновь и вновь испытываю, если не потрясение, то душевное волнение: так пронзительно и точно передать трагедию, которую принесла война, а еще — боль от одиночества,

от безотцовщины — образовавшейся в судьбе пустоты, бреши. Мой отец не погиб в той войне, но и моя «однокрылость» — её последствие, рана, болящая до сих пор.

Несколько позже я стал обладателем сборника «Во мне и рядом — даль». Произошло это так.

Однажды (тогда я жил на Дальнем Востоке), будучи в журналистской командировке, сидел я в зале ожидания железнодорожного вокзала. Рядом на скамейке — парень, солдат, по всей видимости, только уволившийся в запас, листал сборничек стихов. Я полюбопытствовал: кто автор, и невольно позавидовал обладателю книги, ибо то были стихи Юрия Кузнецова. Мы разговорились. Оказалось, парень после службы едет на родину, в Москву, а книгу ему прислал в армию друг. А еще бывший солдат посетовал, что второй день не может сесть на поезд и что утром в буфете последний «трояк» разменял.

У меня в кармане

что появился поэт, который станет для меня как старший брат, как учитель.

Многие строки, строфы, стихи сразу же запечатлелись в памяти: «Но останутся пальцы царапать. И останутся губы кричать», «Стул в моем пиджаке Подойдет к телефону, Скажет: — Вышел. Весь вышел. Не знаю, когда и придет», «Отец — кричу. — Ты

не принес нам счастья!.. — Мать в ужасе мне закрывает рот», «И хочешь лицо дорогое погладить — По воздуху руки скользят», «Я пришел. И моими глазами Ты на землю посмотришь теперь. И заплачешь моими слезами — И пощады не будет тебе», «Но

русскому сердцу везде одиноко… И поле, широко, и небо высоко» и так далее.

Они — поэтические афоризмы, которые вошли в умы и сердца читателей стихов и постепенно входят в речевой оборот даже тех, кто к поэзии равнодушен.

Владимир Солоухин писал, что запоминаемость — один из основных признаков истинной поэзии. Я согласен с ним. Сошлюсь на собственный опыт. В свое время я много читал, к примеру, Андрея Вознесенского, Иосифа Бродского, но в памяти из стихов этих авторов почти ничего не «зацепилось». А строки Юрия Кузнецова, прочитанные тридцать с лишним лет назад, живут во мне и, наверное, будут жить до конца дней моих.

К сожалению, сборник «Во мне и рядом — даль» я не сохранил. В конце

Жил в общаге с инженером из Москвы. Надо было ехать в командировку, а в кармане — ни рубля. Занял у москвича «четвертак», а когда через две недели вернулся, то нашел записку: «Когда вышлешь долг, верну книги». Посмотрел, что же взял мой кредитор. Оказалось, сборники Бунина, Есенина, Пастернака, Ахматовой, а еще Рубцова и Кузнецова. Да, литературный вкус у инженера был. «Четвертак» я ему отправил, но книг так и не дождался.

А вот сборник Юрия Кузнецова «Край света — за первым углом» (1976 г.) до сих пор со мной. Приобрел я эту книгу в одно время с «Подорожниками» Николая Рубцова — в этом есть нечто символичное, знаковое.

2

В 1982 году я переехал в Белгород и стал наведываться в Москву, где встречался с

В 1989 году в Воронеже вышла моя третья книга стихов «Заповедь», я подал документы для вступления в Союз писателей СССР. В Белгороде прошел, правда, не без сложностей меж «молотом и наковальней», и мои «бумаги» были отправлены в Москву.

Позвонил Виктору Ивановичу, который входил в приемную коллегию Союза писателей. Он сказал: «Не волнуйся. Постараюсь, чтоб твоим рецензентом был Кузнецов».

Но, право, я разволновался еще больше, ибо от Виктора Ивановича знал, насколько ерьезно Юрий Поликарпович относится к поэзии. Рассказал о своих волнениях белгородскому прозаику Николаю Рыжих. Он учился вместе с Юрием Кузнецовым в Литинституте, они дружили, о чем, кстати, поэт рассказал в своем

В день заседания приемной коллегии Николай Прокофьевич оказался в Москве.

Потом он рассказывал, что ему удалось поговорить с Юрием Поликарповичем, когда от выходил курить. Не знаю уж что — радения Кочеткова и Рыжих повлияли, (я все же надеюсь, что Кузнецову в той или иной мере понравились стихи), но, как бы то ни было, в марте 1991 года меня приняли в Союз писателей. Против моей кандидатуры было всего два или три голоса.

В октябре того же года я познакомился с Юрием Поликарповичем. Произошло это в писательском доме творчества в Макеевке,

куда я приехал. Здесь проходило очередное заседание приемной коллегии Союза писателей, и Виктор Иванович Кочетков представил меня Кузнецову. Сидели втроем, я, конечно, больше слушал, чем говорил. Тогда же Кузнецов подписал мне свое «Избранное», вышедшее в издательстве «Молодая гвардия» (1990 г.).

Всего два слова «На добрую память» (поэт вообще, насколько я знаю, оставлял на книгах лаконичные автографы), но они для меня непомерно дороги.

А через несколько дней мы уже в более многочисленной и шумной компании сидели в Центральном доме литераторов, и тогда я впервые осмелился прочитать несколько своих стихотворений. Потом поэт Владимир Андреев, участвовавший в дружеском

застолье, сказал: «Твои стихи Кузнецову понравились». Не знаю, насколько это соответствовало действительности, но мне, право же, было приятно.

К

отклик. И вдруг писатель Николай Рыжих, побывавший в Москве в журнале «Наш современник», привез несколько экземпляров «Избранного» Кузнецова, которое вышло в издательстве «Художественная литература» (1990 г.). На одной стояла подпись: «Валерию Черкесову». Так в моей библиотеке появилась вторая книга с автографом Юрия Кузнецова.

Когда я вручал «Избранное» победителям литконкурса, то радовался за них: такой подарок! Увы, едва ли они это поняли.

3

Юрий Кузнецов несколько раз приезжал на Белгородчину — на презентацию журнала «Наш современник», на дни поэзии, мы пожимали друг другу руки, разговаривали. Не скажу, что были долгие беседы на литературные темы, скорее, ни к

чему не обязывающее общение, и в то же время Юрий Поликарпович, как мне кажется, не любил пустого трепа и хохмачества, был немногословен, часто задумчив, этим он как бы отстранялся от всего, что для него было незначимо.

Однажды на дне поэзии в городском парке у него не

Приехал он на поезде рано утром, видимо, подустал в дороге, да еще горячая встреча. Поэт начал читать

Мы просидели в номере вдвоем с час, пока из парка не вернулись

Помню, он говорил о наступившем рваческом времени, когда общество деградирует умственно и духовно в погоне за материальными благами, что поэты и поэзия должны взять на себя миссию духовных поводырей, что золотой и серебряный век

литературы минули, но возрождение её непременно будет. А еще — о России, Руси, которая все вынесет и перенесет, порукой тому — наша великая культура. Может быть, он говорил не столь высокопарно, как я передаю, но суть была такова.

Вспоминается и несколько забавный случай. В легендарной Прохоровке был губернаторский прием, так сказать, в узком кругу. На столах еда и питье — все, что угодно чреву. Юрий Поликарпович перед трапезой оглядел стол, подошел к официанту и вдруг спросил: «А буфет здесь есть?» Тот явно опешил от столь неожиданного вопроса,

Савченко, спросив: «Юрий Поликарпович, вам

Было и такое. В один из приездов на Белгородчину Юрий Кузнецов выступал в Новотаволжанке на сахарном заводе. А Володя Молчанов провел детство и юность в этом селе, знал руководителей предприятия.

Мешок сахара Кузнецову пытались вручить как подарок, как гонорар, но Юрий Поликарпович категорически отказался, заплатив положенную сумму. (Кстати, он не раз говорил председателю нашей писательской организации, чтобы ему платили за выступления столько же, сколько и остальным, но не больше, иначе он в Белгород — ни ногой.)

На перроне Белгородского железнодорожного вокзала мы выгрузили мешок из машины и поднесли к купейному вагону, в котором должен был ехать Юрий Поликарпович. Стали уговаривать проводника взять не совсем обычный груз. Поэт же

в это время исчез. Мешок погрузили, а Кузнецова нет. Зашли в другой вагон, к другим участникам писательской бригады, там Юрий Поликарпович. Стало понятно, что ему была неприятна эта возня с сахаром, что он, поэт, действительно наделенный милостью божьей, вынужден заботиться далеко не о небесном.

Когда в «Нашем современнике» была опубликована первая часть поэмы Юрия Кузнецова «Путь Христа» — «Детство Христа», я дал почитать номер своему сыну: он с малого возраста интересуется христианством. Коля сказал: «Вот бы получить такую книгу!» Осмелившись, я изложил его просьбу в письме Юрию Поликарповичу, и через

В конце октября, а может быть, и в начале ноября 2003 года я зашел в Белгородскую писательскую организацию. Говорили с председателем организации поэтом Владимиром Молчановым по поводу готовящегося к выходу белгородского номера

«Нашего современника». Володя сказал примерно так: «Разговаривал по телефону с Кузнецовым о поэтической подборке, которая будет в номере. И он с иронией заметил, мол, отбираю стихи я, а шишки будут сыпаться, Молчанов, на тебя».

В этом полушутливом замечании — отношение Кузнецова к поэзии. Насколько я знаю, он не

Из того вороха стихов, что посылал я, он отбирал немногие, но печатал довольно часто. Порою я недоумевал, увидев свою публикацию: почему появились именно эти строки, а не другие, которые я считал лучшими? Но проходило

понимал правоту Кузнецова: он тонко чувствовал вторичность и банальность, которыми порой грешат провинциальные, да и столичные стихотворцы, поэтому при нем поэзия в «Нашем современнике» была, пожалуй, лучшей, чем в других журналах.

А буквально через несколько дней после того разговора в писательской организации о Юрие Кузнецове — трагическая весть, которая ошеломила, ударила, опечалила. И вспомнились заключительные строки «Пути Христа»:

Отговорила моя золотая поэма,

Все остальное — и слепо, и глухо, и немо.

Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.

Дай мне великую старость и мудрый покой!

Как истинный поэт, Юрий Кузнецов оказался пророком в предопределении своей судьбы и своей поэзии.

Номер «Нашего современника» со стихами и прозой белгородцев вышел в январе 2004 года. В нем же — большая подборка материалов «Под знаком совести», посвященная памяти Юрия Кузнецова: воспоминания о поэте, его стихи и статья «Воззрение», ставшая его духовным завещанием: «Человек в моих стихах равен народу», «…Но главное — русский миф, и этот миф — поэт. Остальное — легенда».

Мне часто приходят на ум строки из его предисловия к молодогвардейскому «Избранному»: «Моя поэзия — вопрос грешника. И за нее я отвечу не на земле».

Русские святые всегда считали себя грешниками.

4

Книгу стихотворений и поэм «Крестный ход» (2006 г.) мне прислала вдова Юрия Кузнецова Батима Жемакановна. (Она написала, что сборник должен был называться «Крестный путь», но издательство

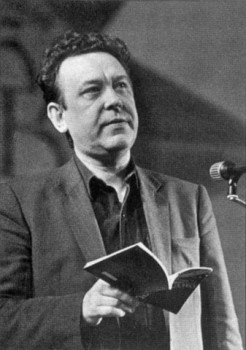

Открыл я сборник. Перед титульным листом — фотография: Юрий Поликарпович, задумавшись, смотрит чуть вниз, глаза полуприкрыты веками, подбородок подперт кулаком.

Да это же снимок, который я ему

О том визите я написал материал, публикация была проиллюстрирована.

Я послал газету Юрию Поликарповичу, он ответил, попросил оригиналы фотографий, которые посчитал удачными. И вот один из снимков пригодился для «Крестного хода» — на сегодняшний день самой полной книги его произведений. В аннотации к ней Юрий Кузнецов назван поэтом вселенского размаха и глубочайшего патриотизма и, пожалуй, впервые — гениальным поэтом. Нынче это доказывать уже никому не нужно.

В разное время в моих стихах аукались стихи Кузнецова. А в годовщину его ухода написалось стихотворение «Прощание» с эпиграфом «В тени от облака мне выройте могилу…» Им я и закончу эти, несколько сумбурные, но, право, искренние воспоминания.

Я не был на похоронах Юрия Поликарповича, но мне так представилось.

Прости,

но в тени от облака не получилось…

Положили на Троекуровском,

где неподалеку

спит твой старший товарищ —

фронтовик Виктор Иванович Кочетков.

Ноябрьское небо

над землею низко склонилось.

Слез было много

и мало слов.

А облака в тот день

в синеве растворились,

тени исчезли, —

лишь тихий и вечный свет.

Мы простились,

ненадолго с тобою простились:

у поэтов,

как у стихов,

забвенья и смерти нет.

Ноябрь 2006, апрель 2008 г.