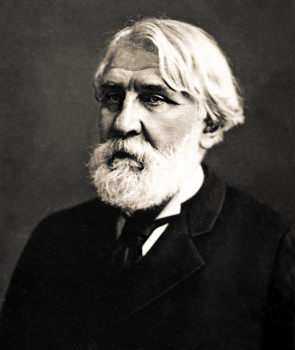

Неюбилейные размышления о Тургеневе

В нынешний юбилейный и памятный год Ивана Сергеевича Тургенева (1818—1883) на ум приходят неюбилейные размышления. Наш великий соотечественник, благодаря которому Россия прославилась доброй славой во всём цивилизованном мире, сейчас мало кому помнится на его родине. Знаменательные юбилейные события, связанные с именем писателя, не пробиваются на широкий общественный простор сквозь заточение кафедральных междусобойчиков, кулуарных музейных посиделок да запылённых библиотечных выставок.

Создаётся впечатление, что, кроме редких заорганизованных «мероприятий», Тургенев и его творчество — по отзыву другого классика, «начало любви и света, в каждой строке бьющее живым ключом», — никому на его родине не нужны, не интересны. Где уж тут выбрать время для гармоничной прозы, после прочтения которой «легко дышится, легко верится, тепло чувствуется», «ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора», — иные заботы одолели: всё жёстче сжимаются тиски «торговой кабалы», засасывает в смрадное болото «тина мелочей», заплывает телом душа.

Тургеневу в его эпоху также тяжело было выносить гримасы суетливого и суетного времени — «банковского периода». До такой степени, что писатель в год своего 60-летия объявил о намерении оставить литературную деятельность.

Другой наш русский писатель — Николай Семёнович Лесков — одну из статей из цикла «Чудеса и знамения. Наблюдения, опыты и заметки» (1878) посвятил Тургеневу — именно в тот переломный период, когда автор «Отцов и детей» принял решение «положить перо». В юбилейный для Тургенева год Лесков размышляет об этом «высокопочтенном лице, о его положении, о его обидах и о его грустных намерениях „положить перо и более за него не браться“».

С лесковской точки зрения, заявленное Тургеневым намерение столь значимо, что произнесённый им «обет молчания» никак «нельзя пройти молчанием». Роль писателя в жизни и развитии России так велика, что деятельность власть предержащих, сильных мира сего не идёт ни в какое сравнение: «его [Тургенева. — А. Н.-С.] решимость „положить перо“ — это не то что решимость какого-нибудь министра выйти в отставку».

«Будешь ты чиновник с виду И подлец душой», — эти поэтические строки «Колыбельной песни» Н.А. Некрасова о напускной значительности высоких чиновных персон, важных с виду, а по сути никчёмных, непригодных к живому делу, к самоотверженному служению Отечеству, — Тургенев развил в одном из своих романов: «У нас на Руси важные штатские хрипят, важные военные гнусят в нос; и только самые высокие сановники и хрипят и гнусят в одно и то же время».

Лесков подхватил и продолжил эту выразительную характеристику «крупносановных» людей, по долгу службы призванных заботиться о благе страны, а на деле составляющих «несчастье России»: «в его [Тургенева. — А.Н.-С.] последнем романе: это или денежные глупцы, или проходимцы, которые, добившись генеральства на военной службе, „хрипят“, а по штатской — „гундосят“. Это люди, с которыми никому ни до чего нельзя договориться, ибо они не хотят и не умеют говорить, а хотят или „хрипеть“, или „гундосить“ [выделено мной. — А.Н.-С.]. В этом скука и несчастье России». Поистине — универсальный портрет «крапивного семени» неистребимой чиновной бюрократии. Лесков обнажает её низменные «зоологические» черты: «надо начать по-человечески думать и по-человечески говорить, а не хрюкать на два давно всем надоевшие и раздражающие тона».

Писатель отводит своему старшему земляку первостепенное место не только в отечественной словесности, но и в общественной жизни России: «Иван Сергеевич — лицо слишком крупное среди всех наших величин. <...> На художественных образах Ивана Сергеевича совершался подъём нашего вкуса и чувства; он силою своего вдохновения раздул в наших сердцах божественную искру сострадания и участия к „крепостному человеку“ — искру, обратившуюся в пламя». «Божественная искра», зажжённая Тургеневым, для Лескова-христианина не просто словесно-поэтический образ.

В тургеневских типах, по верному лесковскому суждению, выражена квинтэссенция социально-психологического состояния современной эпохи: «О Тургеневе говорили, что, прежде чем что-либо задумать и писать, он приглядывался и прислушивался к тому, что говорят и чем сильнее занимаются в обществе. Оттого будто бы, когда появлялось его произведение, где описывался известный тип и характер, в обществе чувствовали, что это что-то знакомое, что об этом именно думали, говорили, и художник в своем произведении только осветил и разъяснил то, что мелькало в умах, но представлялось смутно и неясно».

Вывод Лескова о громадной роли Тургенева в духовно-нравственной жизни страны: «Он представитель и выразитель умственного и нравственного роста России», — заострён против недостойных выходок тех, кем «многократно, грубо и недостойно оскорбляем наш благородный писатель».

Либералы действовали «грубо, нахально и безразборчиво»; консерваторы «язвили его злоехидно». Тех и других Лесков уподобляет, используя сравнение Виктора Гюго, хищным волкам, «которые со злости хватались зубами за свой собственный хвост». «Осмеять можно всё, — замечает автор статьи, — как всё можно до известной степени опошлить. С легкой руки Цельзия было много мастеров, которые делали такие опыты даже над самым учением христианским, но оно от этого не утратило своего значения».

Лесков горячо выступил в защиту «генерала от литературы» Тургенева — «слишком крупного среди всех наших величин» — от всякого рода «литературных [и не только литературных. — А.Н.-С.] хамов». Травлю великого русского писателя устраивала не только литературная критика. Подключилась и бюрократия — в гнуснейших проявлениях чиновничьего чванства.

Лесков изложил подлинные факты непочтительного отношения к Тургеневу даже со стороны его земляков — орловского дворянства и чиновной братии. Этот невыдуманный полузатерянный «рассказ кстати» заслуживает того, чтобы привести его почти полностью.

Лесков пишет: «И у меня есть пример, как относится к Тургеневу среда очень ему близкая, которая могла бы по преимуществу показать своё уважение к нашему писателю, — это его земляки в самом тесном смысле слова, — орловское просвещённое дворянство.

Несколько лет назад (когда уже Тургенева сильно порицали в литературе) я гостил летом у моего двоюродного брата, орловского предводителя дворянства, и в одном разговоре о Тургеневе заметил:

— Чтобы хоть вам выразить своё сочувствие Ивану Сергеевичу, которым может гордиться ваша среда: хоть бы одну стипендию его имени учредили в своей гимназии да хороший портрет его повесили в читальной комнате дворянского собрания!

Брат улыбнулся и отвечал:

— К сожалению, это невозможно.

— А почему?

— А потому, что он у нас не пользуется большими симпатиями.

— За что же?

— Да так... Эти его „освободительные идеи“, и прочее... Куда тут о нём заговаривать?

Так о нём и там, на стогнах града, который может гордиться честью его рождения, „неудобно заговаривать“. Это уже совсем доля пророка, которому нет чести в отечестве своём.

<...> и вот после одной из самых недавних побывок Тургенева, один личард особых поручений [в значении — верный, слуга, лакей; раболепный чиновник. — А.Н.-С.], обращающийся при докладе у одного сановника, рассказал, как „они дали Тургеневу асаже“, то есть пустили его, по его обер-офицерскому чину [низший офицерский чин от 14-го (последнего) до 9-го класса в «Табели о рангах». — А.Н.-С.], самым последним. И этот господин, пожалуй, не лгал: теперь это вполне статочно. По крайней мере, явные и тайные советники [тайный советник — гражданский чин 3-го класса в «Табели о рангах» — соответствовал высшим государственным должностям. — А.Н.-С.], при коих мне довелось слышать рассказ об этом крупном событии, находили, что это так и следовало. „Прежде всего-де порядок“.

Таким-то способом эти знаменитые люди и сподобились дать почувствовать европейски известному соотечественнику своё департаментское величие! И они рады, они хвастались, что нашлись, как отомстить Тургеневу».

По обыкновенному бюрократическому заведению канцелярское ничтожество устроило свою гаденькую «месть» великому писателю за его талант и свою бездарность. «Крупному человеку у нас всякий ногу подставит и далеко не пустит, а ничтожность всё будет ползти и всюду проползёт», — говорится в другой лесковской статье — «Заповедь Писемского» (1885). Сегодня в этом плане мало что изменилось.

Впрочем, уже весело замечает Лесков о Тургеневе, «Иван Сергеевич был отомщён каким-то отставным „корнетом Отлетаевым“, который, не любя дожидаться, назвал себя самым большим советником и вошёл в рай первым».

Независимый в своей писательской позиции — вне партий и так называемых «направлений» — Лесков в данном случае также выступает против «направленской лжи» и «узости». Он высоко ценит в Тургеневе то, что писатель, верный правде художественного факта — «едва ли не самой важной правде», — не потакал «вкусам и наклонностям того или другого направления» — «направленской фантасмагории»: «изображённые им лица по преимуществу не отвечают требованиям направленской прямолинейности, которая желала бы видеть в Базарове или рыцаря без пятна и упрёка, или негодяя, тогда как он только то, что есть <...> Но художник был ни на той, ни на другой стороне. Он был просто на стороне правды».

Из-за чего же Тургенев решился «положить перо»? Лесков размышляет: «Из-за того, что с ним грубо обошлись? Это едва ли достойно его благородного характера и крупного дарования <...> у нас грубо обходятся со всеми, кроме тех, с кем не смеют так обходиться. Но что же с этим делать? Неужто сейчас и бежать, надув губу, как барышня среднего круга, которая всем обижается? Это не лучшая черта в характере общественного человека».

Со всей прямотой, свойственной его кипучей натуре, Лесков упрекает Тургенева за «едва ли зрело обдуманное и во всяком случае недостойное его решение не брать пера в руки». В то же время этот вынужденный «почтительный укор» высоко ценимому писателю продиктован любовью к нему. Однако по праву тех, «кто любят и ценят» Тургенева (Лесков, без сомнения, наделён всей полнотой этого права), он указывает на «недостаток мужества при некотором излишнем самолюбии, скрывающем от его [Тургенева. — А. Н.-С.] нынешней наблюдательности всегдашнюю, неизменную любовь к нему истинно образованных людей».

Не без гордости говорит Лесков и о своём родном городе, подарившем мировой культуре знаменитого писателя-земляка: «в Орле увидел свет Тургенев, пробуждавший в своих соотечественниках чувства человеколюбия и прославивший свою родину доброю славою во всём образованном мире». В то же время с болью он признаёт горькую библейскую истину о судьбе пророка в своём отечестве: в России писатель с мировым именем должен разделить «долю пророка, которому нет чести в отечестве своём».

Автор «Чудес и знамений» для полноты картины приводит факты о том, как готовились поляки к общенациональному празднованию юбилея их романиста Крашевского, который, по мнению Лескова, «стоит чего-нибудь только за неимением лучшего на их полнейшем литературном безлюдье» и не достиг, «чтобы понести портфель за нашим европейски известным Тургеневым». С горечью и болью это сопоставление продолжено в бесподписной статье «Успех Крашевского» (1878): «Поздравляем господ поляков с умением уважать и ценить своих писателей и не без любопытства ждём: чем они ещё искусятся пристыдить нас за наше жестокое обращение со своими замечательными людьми».

Лесков считает, что из-за «подобных противных пустяков» нельзя отворачиваться от русской жизни «лучшим людям, чтобы не предать в ней всё целиком людям худшим». Он убеждён, что в принятии ответственных решений выдающимся русским художником слова должны руководить не «обидчивость», не излишнее «самолюбие» и не упадок мужества в окружении стана «злоехидных» врагов-злопыхателей (к слову, собственную прижизненную литературную судьбу Лесков не раз обозначал поэтическими строками: «Здесь человека берегут, Как на турецкой перестрелке»), а только любовь — к Родине и её людям, кому необходим честный и чистый голос великого русского художника слова.