Воспоминания о писателе

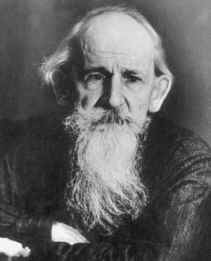

Три русских писателя, знавшие Шергина в последние годы его жизни, оставили воспоминания о нем. И все трое, не сговариваясь, отмечали во внешности Бориса Викторовича черты святости.

Федор Абрамов увидел Шергина таким: «Комната — подвал. К вечеру было дело, темновато. <...> Но — свет. Свет от старичка на кроватке. Как свеча, как светильник. В памяти вставал почему-то Зосима Достоевского, в последний раз наставляющий Карамазовых, деревенские старики, которые уже «сожгли» всю свою плоть. Бесплотные, бестелесные... <...> Впечатление — благость, святость, неземная чистота, которая есть в картинах Вермеера Делфтского. Слепой старик. А весь светился».

Юрий Коваль, который был не только прекрасным писателем, но и художником, сумел и словесный портрет Шергина сделать выразительным, запоминающимся: «Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и в прошлые годы. Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажненные слепотой глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаюсь оттого, что они сообщали Шергину особый облик — человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир». Юрий Коваль вспоминает о том, что, взглянув на нарисованный им портрет Бориса Викторовича, сестра Шергина ответила на вопрос слепого брата, получился ли рисунок, так: «Ты похож здесь на Николая-угодника». А сам Коваль замечает: «Лариса Викторовна ошиблась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоминал о русских святых и отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского».

Владимир Личутин тоже подмечает сочетание в облике Шергина черт немощной старости, неприглядности и побеждающей плоть, проступающей сквозь ветхую оболочку духовной красоты: «Почитай, уж тридцать лет минуло, как повстречался с Борисом Шергиным, но весь он во мне, как окутанный в сияющую плащаницу неизживаемый образ. <...> ...согбенный старик, совсем изжитой какой-то, бесплотный. Просторно полощутся порты, рубаха враспояску на костлявых тонких плечах, светится просторная плешь, как макушка перезревшей дыни... <...> я поразился вдруг, какое же бывает красивое лицо, когда оно омыто душевным светом, ...от всего одухотворенного обличья исходит та постоянная радость, которая мгновенно усмиряет вас и укрепляет. Осиянный человек сердечными очами всматривается в огромную обитель души, заселенную светлыми образами, и благое чувство, истекая, невольно заражало радостью и меня. Я, молодой свежий человек, вдруг нашел укрепу у немощного старца».

Эта почти бесплотность облика, словно сотканного из света, — зримое отражение того внутреннего состояния, которого в старости достиг Борис Шергин, пройдя долгий и скорбный путь. О сущности этого пути, — пути к Богу, без которого «мы мертвецы ходячие», — он говорит в одной из своих дневниковых записей: «Многоскорбен этот путь, но благодарен. Глиниста, неродима душевная целина у нас. Ничего не растет. Скорбями многолетними она вспахивается, печалями боронуется, слезами засевается... Зато очи сердечные откроются. Внутренний человек, зрячий и с тонким слухом, в тебе проснется».

Умение видеть «сердечными очами» было свойственно Борису Шергину еще в юности. В одном из писем, отправленном им из Архангельска в 1921 году, он так передает свое впечатление от северных белых ночей: «Ночь так же светла, как день, но небо становится глубже и северный склон пламенеет розовым золотом. Каждое лето любуюсь этим всю свою жизнь и всё привыкнуть не могу. Видно, об архангельской огненной ночи поёт Василий Великий в своей троицкой молитве: "Благословен будь Отец светов, уяснивый день светом солнечным, а ночь озаривый зарями огненными"».

С годами способность видеть природный мир как божье творение укреплялась и возрастала в нем, потому что он смотрел на этот мир глазами человека, живущего во Христе, в Церкви, о которой он в 1946 году писал:

«Церковь — собор всей твари. <...> Быть во Христе и в Церкви — это ощущать и видеть, что вся природа жива, что всякая былинка, всякий жаворонок веселит, всякая вербочка у вешняго потока живы и хвалят Творца. <...> Творец всего видимого и невидимого во мне, чрез него открываются внутренние очи, право видеть вселенную».

Эти «внутренние очи» давали Борису Шергину возможность разглядеть за житейским сором, за грязью мира сего — истинный облик мира и человека, за уродством — красоту: «поэт, ныне умерший, говаривал: "Не увидишь лика человеческого, всё рыла". Я видел: три женщины, друг друга как бы поддерживая, идут ко всенощной. Все три в черном. Две-то ведут третью. Она еле переступает. У всех трех спокойные, я бы сказал, прекрасные лица. В руках вербочки и свечки. Есть еще лики человеческие!»

Не случайно чаще всего, поражаясь открывающейся ему красоте мира, Шергин рисует небо — каждый раз иное, меняющее краски и оттенки, но неизменно остающееся окном в вечность, божественным экраном, отражающим ее. Можно без преувеличения сказать, что все его пейзажи — небесные:

«Поздний вечер, а за домами стоит еще тихая заря. По переулкам в весенних лужах отражается золото неба и деревья. Тишина ранней весны над городом. Она могущественнее городского шума. Днем над грузными, унылыми домами небо столь хрустально-чистое, лазурь бледно-голубая, в легких, как кисея, барашках... Стоишь, забудешь, что твой трамвай подошел...». Небо для Шергина — свидетельство торжества правды и красоты, победы горнего над дольным, вечного — над суетным. В дневнике 1945 года появляются такие строки: «Лик Земли человек может испохабить и измертвить (в какой-то степени). Но до лика небесного человеку не доплюнуть. Погляжу на землю: там, где в прошлом годе был мыс или поле с цветами, там сей год казарменные корпуса химзавода... А подыму лицо вверх, и небо, всё тот же любимый лик ответно и мне поглядит в мои мысленные очи. И то знаю: какова эта ненаглядная серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта переливная жемчужность и сейчас. Каковым это небо соглядал Сергие Радонежский, таковым лик заветный, блакитный вижу и я, нищий».

Удивительно, сколько разных оттенков умел разглядеть в этом вечно меняющемся и неизменном небе Шергин. Сколько слов находил он, чтобы передать эти оттенки. И не уставал, не переставал вновь и вновь возводить очи к небу, питая, укрепляя созерцанием его свою душу: «Вечно меняющееся весеннее небо нашей Руси... никогда не устанешь на него любоваться. Канун Степанова дня Пермского (на 28 апреля), в полночь сквозь узорную раму ветвей глядел я картину, живую красоту которой не подменит кисть художника. Узорно, как бывает только весною, серебрились облака. Легкий узор открывал два глубоких синих просвета: с юга и с запада. В южное окно строго и молитвенно, как одинокая свеча в храме, теплилась яркая звезда. В окно с запада сиял серп месяца. То ли не чудо этот «блакитный» терем во всё небо! И два узорных окна в голубую бездну. И два света небесных: звезда и месяц, поставленных на этих окнах светить Земле. Древнерусские художники ведали и запечатлели для нас такое небо».

Свет, струящийся с небес, сливается в восприятии Шергина со светом евангельской истины: «Утром открою оконце, и в мой подвал глянет вечное светлое небо. Открою и страницу Евангелия, отсюда в дряхлеющую, убогую мою душу начнет струиться весна вечной жизни...».

Мир земной природы, родной пейзаж «сердечным очам» Бориса Шергина открывается в его сокровенной и глубинной сути. В жизни каждой травинки, каждого дерева, каждой птицы (чаще всего пишет он об особенно трогающих его душу галках), в дожде, и ветре, и росах прозревает он «живую жизнь Земли с Богом». В дневниках он пишет о том, что изначально «Мать-Земля была поручена человеку как сад садовнику», но человек забыл об этом, а «Земля и Природа, попираемые "блудным сыном", независимо от умонастроения сына помнят и знают Бога. И человек, приникнув к Природе, войдя в нее, полюбив ее, прислушавшись, скажем, в дни Страстной седмицы пред рассветом, увидит, что природа состраждет Христу, с ним сопогребается и с ним совоскресает».

В картинах родной природы писатель умеет увидеть не только образ утраченного человеком рая, но и прообраз будущего царствия небесного. Ему дано было в особые, просветленные минуты испытывать состояние, действительно приближающее его к состоянию святого человека, стяжавшего душевный мир и радость сердечную: «Радость царства небесного это не какие-то мировые пространства. (Говорят, есть картина «Через минуту после смерти» — летит куда-то душа. А вдали уж еле виден земной шар...) Нет! Не то, не за миллионы километров блаженный оный мир, загробный , светлый, радостный, но близко. Наша радость вечная близко. Святые, сподобляющиеся благодатных утешений, не уносятся ведь за Марсы и Венеры, но здесь видят природу преображенною... Святые эту же природу видят, землю, воды, леса, но видят не таковыми это всё, каковыми видит и падший человек, а омытыми благодатным дождем Утешителя, жизни Подателя. О, какая тайна радостная и пресветлая вокруг нас. Вот тут, только руку протянуть. Эта вот ликующая, как гроза, как океан радости, тайна вокруг нас». На какое-то мгновение открывается взору Шергина то, что человек сможет увидеть лишь вырвавшись из житейского плена и шагнув в жизнь вечную, что в сей жизни открывается лишь святым: «Деревья эти (и не эти). Земля эта (и не эта), холмы, воды эти (и не эти), цветочки, травы, полынь, березка эта (и не эта) — это и есть «место светло, место прекрасно...». И это всё во мне. В существе моего вечного ума, вечного сознания моего, то есть души моей. Во мне оно, необъятное царство Божие».

...С годами «внешнее» зрение Бориса Викторовича становилось всё хуже и хуже, а к старости он ослеп совсем. И тут произошло настоящее чудо: его духовное зрение приобрело такую остроту, что взор художника с легкостью проникал сквозь толщу веков, преодолевал тысячекилометровые пространства. Его «внутренний человек» созерцал сердечными очами не только сказочные святочные вечера, пережитые юным Шергиным в «родимом северном городе», волшебный мир детства, но и то, что происходило задолго до его рождения. Причем именно видел — реально, отчетливо - и проживал со всей полнотой, которую вызывают отнюдь не придуманные, не сочиненные, а пережитые события. Из переполненного трамвая, громыхающего по Театральной площади и Лубянке, он, казалось бы, без всяких усилий, не напрягая ни память, ни воображение, переносился на берег Белого моря, «улетал» от ругани и толкучки и оказывался среди «безглагольной тишины»: «Серые камни, белые пески, белые раковины... В этой тишине, в тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки». Причем Борис Шергин действительно видит эту картину, слышит жалобные крики чаек, ощущает поскрипывающий под ногами песок. И не случайно описывает он увиденное не в прошедшем, а в настоящем времени, описывает со всеми бытовыми деталями и подробностями: «Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навернутым парусом лежит вместе с веслами и багром. Пестерь с сухарями, мешок с сушеной рыбой, бочонок воды — вот и вся кладь иноков-мореходцев».

Хотьково, где чаще всего проводил Шергин лето, — Радонежская земля, помнящая ступавшего по ней великого святого. И кажется, что памятью этих мест, памятью самой земли видел Борис Викторович преподобного Сергия. Ему не нравилось, что на поздних иконах Сергия Радонежского «худеньким старичком пишут с седенькой бородкой». Шергин видел его золотоволосым богатырем, похожим на олимпийского Зевса, каким изобразил его Фидий. «И постническая изможденность Сергиева была величава... Как солнце, ходил он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут всё его помнить должно. Ангела Русского... в Хотькове всё мне дышало и говорило о нем...» «Если ты любишь Сергия, любишь Святую Сергиеву Русь, мысленное око твое радостно увидит и его: с деревянным ведерышком он подымается в гору, серебряные капли падают на сухую глину. Вот он поднялся на взлобье холма, поставил тяжелое ведро на землю и глядит в долину: леса без конца, синяя даль сливается с небом».

И евангельские события тоже открываются «мысленному оку» Шергина, встают перед ним в своем вечном настоящем, потому что «у Бога нет времени. В Боге всё: сейчас всё, теперь всё, сегодня»: «Белые пески, плеск волн, утренний ветер. Галические рыбаки-апостолы тянут мокрую сеть... Начало брезжить утро, вот рыбаки видят, что на берегу стоит некто Светлый и ветер треплет воскрилия Его одежды...».

Конечно, и Бориса Шергина пригнетала к земле «житуха проклятая», бывали дни и месяцы тоски и уныния, невыносимой казалась бедность — почти нищета, в которой жил он долгие годы, изводили болезни и немощи, мучила невозможность реализовать свой художественный дар в формах не адаптированных, не подогнанных под требования века сего... Но и в самые тяжелые, самые бедственные годы с уверенностью говорил он: «...я знаю, что через всю жизнь меня носили некие крылья творческой радости... Драгоценнейшими, заветнейшими жизни моей минутами является состояние, когда как бы очи сердечные, очи умные приоткрываются, мысль становится прозрачной». «В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной. Отходил труд калечных ног, не нужны были подслепые глазишки и очки, не нужен стариковский костыль. Но уж это мне ясно и видно, что в «те минуты» я отнюдь не выходил из себя, но приходил в себя. Это были минуты сознания и знания, ...вот окно отворилось-распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознанье, иное бытие, настоящее».