К юбилею поморского сказителя

Издревле на Белом море жили потомки новгородцев, характер и уклад которых ковались борьбой за жизнь — помогали утверждать русское имя на суровых берегах моря Мёрзлого, учили мужеству, запасали опыт.

Обильна Двинская страна! Богата рыбой и зверем, и скотом, и лесом умножена. А того паче — именитыми корабельными капитанами, лоцманами, плотниками, зверобоями-промышленниками — людьми характера крепкого.

Жил среди них писатель, который старательно реставрировал полувыцветшие страницы из большой историко-культурной летописи России. Талант драгоценный, многогранный — и мастерство его было особенным.

Всю свою прозу и поэзию знал он наизусть. Мог и петь произведения, и рассказывать, как бы листая невиданную книгу, слово в слово вторя печатному. А если и возникали «разночтения» с текстами, это не память ошибалась, а хотелось подшлифовать старое, поправить отпечатанное. И когда приходилось сплавлять изустную молву и письменный слог, слово живое, устное главенствовало над книжностью, сохраняя отблески разговорной речи. Он отдал этому целую жизнь.

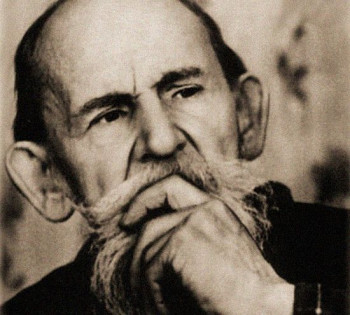

Имя его — Борис Викторович Шергин…

Он с детства присматривался к обычаям, к разговорам прислушивался.

Отец всю навигацию в море ходил. Радовались, когда дома бывал. Возьмёт тогда сына на руку, сестру — на другую, ходит по крохотной горнице с деревянными парусниками на полках да птицами счастья под потолком, ходит и напевает про море:

Нашосточки, лавочки еловы,

Весёлышки яровые,

Гребцы — молодцы удалые.

Многому отец его выучил: читать и писать, время по компасу и солнцу узнавать, о птицах, о зверях рассказывал, как их добывают, как язык животных понимать… Только пустых разговоров не терпел:

— Праздное слово сказать — что без ума камнем бросить. Бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть… Слыхал ли, поют:

горя не избыть,

чести и любви не нажить,

красной одежды не носить.

И ещё скажу — никогда не печалься. Беда не в том, что в печаль упадёшь, а горе — упавши, не встать.

Отцу обязан был он всем «поморским» строем своей души. Шергин напишет о нём («Поклон сына отцу»), напишет без жалостливого сиротского вздоха, и это молчаливое благородство истинной сыновней любви, только оно может быть залогом будущей доброчестной жизни сына…

Всякий поморец умел слово сказать, да не так красиво, как старый мореход Пафнутий Анкудинов. Мерным древним напевом начнёт, бывало, штурман былину сказывать:

Ударились на Русь злые вороги.

Города и сёла огнём сожгли,

Мужей и жён во полон свели…

Кончит былину богатырскую — запоёт скоморошину. Да ещё приправит шуточкой: «У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю». И охоч слушать Пафнутия Осиповича Борис. И складное, красовитое его слово не дюже складно потом пересказывает.

В отроческие годы хочется успеть во всём. И вслед за талантливыми сказителями Анкудиновым и крестьянкой Бугаевой юноша начал исполнять «легендарные истории, сказки, былины», записывать их печатными буквами в тетради, сшитые в «книги».

Едва ли мог представить тогда паренёк всю серьёзность своего увлечения — ведь гораздо больше времени и сил с жаром отдавалось рисованию виденных в порту рыбацких, торговых, военных судов, с тщанием знатока прорабатывались детали оснастки. Затем пошли орнаменты, заставки старинных книг, он учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь, копировал особый вид рукописного почерка — поморскую вязь. Страсть разжигалась живописью: в каждом городском доме висели сработанные соловецкими богомазами картины корабельной тематики, во флотском экипаже створки шкафов были расписаны изображением верфей, морскими баталиями. Подлинно золотыми именует он своё детство и юность, потому как обогатился на всю жизнь сокровищем, которое не ветшает. И в 17 лет Шергин становится студентом-строгановцем.

Да вот только, постигая профессию художника, не может одолеть он влечение к северному слову — выступает рядом с известной сказительницей, пинежской старушкой Кривополеновой в Обществе любителей российской словесности, иллюстрирует своим пением лекции видного фольклориста Юрия Соколова в Московском университете.

Время тогда было удивительное: в Петербурге и Москве происходило новое открытие «края непуганых птиц» — выходят книги М. Пришвина, А. Чапыгина, Н. Клюева и ряда фольклористов, записанных от Беломорья до Перми, которые станут классикой. И Шергин, уже хорошо известный в кругах учёных — любителей «живой старины», командируется Академией наук в Архангельскую и смежные губернии для записи фольклорных произведений. Удивлённые обширностью эрудиции молодого человека (и книжность, и живопись, и история!), покорённые его певческим мастерством, земляки станут привозить ему в Москву, куда он переезжает на жительство в 1922 году, заветные «стогодовалые» книги с Севера и из Сибири. И около девяти лет научный работник Института детского чтения Наркомпроса Шергин пять дней в неделю в разных аудиториях пропагандирует северный фольклор.

Перед русским крестьянским искусством, считал он, неуместны гордые позы. Негоже пренебрегать тем, что должны беречь и где нам зачастую следует учиться. Но времена меняются, и это «исчезающее уменье» воспитания человеческой души в живом его виде перенять уже невозможно. Остаётся лишь запечатлеть это уменье как можно глубже и полней печатным словом. И в 1924 году Борис Шергин издаёт свою изначальную «московскую» книжку «У Архангельского города, у корабельного пристанища». Это необычная и, пожалуй, первая в нашей литературе книга обработок старинных народных былин-баллад. «Человек без прошлого — сирота, — писала тогда профессор Покровская, чутко уловив сверхзадачу писателя. — Потому что душа глубоко корнями уходит в родную почву, а если вырвать её — высохнут корни, будет перекати-поле… Родина наша во всём: и в пейзажах, и в домах, и в крестах на могилах, и в старине, и иного больше — в искусстве».

Песенно-эпические опыты Шергина, казалось бы, настраивали на писателя строго серьёзного. И вдруг в 1930 году появляется его неожиданно «хохочущая», весёлая книга «Шиш Московский» — «скоморошья эпопея о проказах над богатыми и сильными». Шиш бежит по сказкам с прискоком, даже тучка печали лишь на миг только и может омрачить физиономию находчивого героя, солнечно озаряющего своей улыбкой «московское царство». Вездесущий прохвост сегодня выпорет «дикого барина», у которого люди «упились бедами, опохмеляются слезами», завтра осрамит полицию, накормит краденым царским быком голь перекатную. Господам всех калибров солоно от Шиша. «Шишов разум всех перешиб», — резюмирует рассказчик историю похождения плута, действующего среди гротескно-карикатурных персонажей — представителей социальных верхов («Фрейлины песни поют, как кошек режут», у барина рожа вытягивается «по шестую пуговицу», генерала впору отправить «на салотопленный завод»…). Высокий философский дух этого произведения, сочетающийся с умением увидеть смешную комедийную сторону жизни, доброта взгляда на окружающее и уважительное отношение к народному слову покорили тогда читателей, слушателей радио и коллег по писательскому цеху — Бориса Шергина принимают в Союз писателей. А между тем как писатель он тогда во многом ещё только начинался…

Работа Шергина над словом — это, как сказал бы Бажов, «дело мешкотное, не рысистое». Как-то у Бориса Викторовича спросили: а какова должна быть настоящая проза? «Она должна быть такой, чтобы готов был целовать каждую написанную строчку. Слово — ветер, а письмо-то век…»

Мы любуемся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью, но Шергину хочется понять и воспеть самобытную философию северного «художного» мастера в его гармонии с цельным народным «знанием». Поэтому его героев, «мужиков по званью и художников по знанью» отличает некая поэтическая возвышенность. Сквозь их облик проступают богатырские черты, воплощающие народные представления об идеальном человеке. Вот, к примеру, Маркел («Рассказы о кормщике Маркеле Ушакове»): какая в нём бездонность мудрой и стойкой души, прожившей, кажется, не одну, а множество жизней!.. «Молод ты, а ум у тебя столетен», — говорят о нём. Опыт веков отложил в нём щедро своё самое ценное достояние: бескорыстие и доброту, глубину и серьёзность помыслов, талант труда и мудрой любви к человеку. Потому-то к Маркелу «старого и малого как на магнит тянуло». Уже один вид его успокаивал нуждающегося в поддержке и утешении человека.

Все мастера у Шергина небогаты, и живётся им нелегко. Но изображены они как философы, окружённые всеобщей почтительностью. «Государь кормщик», «государь художник», «государь мастер», — обращаются к ним и стар и млад. И всегда остаются они в такой же мере художниками своего ремесла, как и обычного повседневного труда — одновременно и рыбаки, охотники, народные педагоги, держатели образного слова и непременно «поэты в душе». Для писателя же несомненно — в каждом человеке заложены зёрна таланта. Назначение и дело человека — возрастить эти «семена живоносные, благодатные… возрастить души дарования. Урожай этот, — записывает он в дневнике, — в жизнь вечную пойдёт».

В русском языке есть хорошее и нужное слово — «нравоучение», истинный смысл которого для многих, к сожалению, сегодня стёрт. Между тем по Далю это — «нравственная философия; всякое частное поучение, направленное к добру». Именно в этом смысл творчества Шергина. «Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение — «художник, поэт носит с собой свой мир». Лично я, например, не ношу и не вижу с собою никакого особого мира. Моё упование — в красоте Руси. И, живя в этих «бедных селеньях», посреди этой «скудной природы», я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту».

Очарование произведений Шергина усиливается ещё и тем, что он не знал разлада между историей и современностью. «То, что было «единым на потребу» для «святой Руси», есть и нам «едино на потребу, — писал он. — Физическому зрению всё примелькалось, а душевные очи видят светлость Руси. И уж нет для меня прошлого и настоящего».

Трудной была судьба писателя. Все военные годы он живёт в Москве, а тяготы и скудость той поры известны. Но у Шергина они помножились ещё на какое-то детское неумение «доставать» самые элементарные блага. Все его заработки — «концертишки», он относил к букинистам книги — самое драгоценное, что можно продать за хлеб и картошку. Постоянно выступал в госпиталях. Ему только пятьдесят, а уже гаснет зрение. Его мало печатают. После выхода довоенной книги «У песенных рек» лишь в 1947 году выйдет в свет очередная — «Поморщина-корабельщина». И снова он «замолчит» на десять лет.

«С точки зрения мира сего, — запишет в дневнике, — я из тех людей, каких называют несчастными. Но «сердце моё ларец, и положена в него радость». И Борис Викторович, характер-то поморский, на судьбу не ропщет. А заслуженное признание, хоть и несколько запоздалое, придёт-таки к Шергину с выходом книг «Океан — море русское» и «Запечатлённая слава», герои которых по-прежнему равняются на кодекс чести «северного русского народа», сложившийся за время покорения Ледовитого моря-океана.

Жизнь свою Борис Шергин назвал «златой цепью». Первое её звено — младенчество, последнее — старость. Концы этой цепи соединяются, получается вечность. При этом называет он их так условно: «Я говорю о переживаниях тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменьем, залогом. Истинная мудрость должна об этом знать, истинная философия должна об этом сказать. Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же из чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-то для вечности-бесконечности».

Жизнь писателя Шергина ковалась достойно. Выпавшие на его долю испытания не ожесточили сердца. А творчество поднялось вдохновенным словом о радости. «В книгах моих, — признавался писатель, — нет «ума холодных наблюдений», редки «горестные заметы», скромному творчеству моему свойственно «сердечное веселье».

Поклонимся же «большим обычаем» — в пояс — в знак немалого к нему уважения…

Наталия Логинова

lgz.ru