История падшего ангела не была рассказана в Священном Писании внятно, подробно и непротиворечиво; любой христианский автор, взявшийся за ее пересказ, так или иначе занимался реконструкцией, расшивал по скудной канве — при этом он был вынужден на свой страх и риск заполнять многочисленные пустоты и разрешать противоречия. Канва (библейские речения, относимые святыми отцами к дьяволу) с пустотами — проблемными, неясными моментами в целом выглядела примерно так. Дьявол в прошлом (Ис. 14:11-15) — «денница, сын зари» (верховный ангел, архангел?); он однажды испытал «гордыню» (но по какой причине?), а также (Прем. 2:24) «зависть» (но зависть к кому: к Богу, человеку? И испытал он ее до своего падения или после?), «оставил свое жилище» (Иуд. 1:6) и решил «выше звезд Божиих вознести свой престол» (но если он, как ангел, обладал блаженством всеведения, то как он мог не предвидеть роковых последствий своей гордыни? — этим вопросом впервые, кажется, задался Августин). Далее он «спал с неба, как молния» (Лк. 10:18), и то ли «разбился о землю» (Ис. 14:12), то ли «низвержен в ад» (Ис. 14:15). Он связан «узами адского мрака», ожидает в аду суда и наказания (2 Пет. 2:4). Это, однако, не мешает ему быть «князем, господствующим в воздухе» (Еф. 2:2), или же «ходить, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8): дьявол то ли под землей, то ли на земле, то ли в воздухе. Он «князь мира» (Ин. 12:31; 14:30; 16:11) — и в то же время князь смерти: «имеющий державу смерти» (Евр. 2:14).

Имея дело со скудными и противоречивыми речениями, ни один экзегет в то же время не мог допустить, что история падшего ангела рассказана в Библии неудовлетворительно: вопрос мог стоять лишь о неудовлетворительности человеческого понимания этого рассказа. Не только история Сатаны, но и вся система представлений о нем извлекалась из Библии посредством толкования, которое было ни чем иным, как системой метафорических переносов.

Обозначить эти переносы термином «метафора» мы можем лишь с нашей точки зрения: святые отцы им не пользовались. В классической риторике метафора как троп служила превращению «простой» речи в «украшенную», но Библия, разумеется, не воспринималась святыми отцами как украшенная речь, хотя и идею «украшения» они не отвергли напрочь, но перенесли ее из риторического в онтологический план. В античной риторике метафора понималась как перенос слова — имени или глагола — «с места, где оно употребляется в собственном смысле (in quo proprium est), на место, для которого либо нет слова в собственном смысле, либо перенесенное слово лучше собственного (tralatum proprio melius est)». Речь здесь предстает неким подобием архитектурного сооружения, слово — элемент, кирпичик этого сооружения; там, где собственный кирпичик заменяется на «несобственный» (взятый из некоего гипотетического запаса слов — copia verborum), но в каком-то смысле лучший, более подходящий для данной речевой ситуации, и возникает метафора.

Эта риторическая идея метафоры как переноса слов с места на место для украшения речи также была экзегетам совершенно не нужна. Если речь в риторическом понимании — конструкция, в которой одни слова находятся на своем естественном месте, а другие — откуда-то перенесены или как-то переставлены, то в Библии все слова, конечно, находятся на единственно возможном месте. К тексту, в котором все слова «закреплены» на своих местах, риторическое учение о метафоре как перенесенном на чужое место слове неприменима.

Но что же, в таком случае, позволяет нам говорить о демонологии как метафорической конструкции? Дело в том, что принцип метафоры как переноса элемента со своего места на чужое все-таки сохраняется и в патристической экзегетике, однако совсем в другом виде: он спроецирован со словесного уровня на уровень вещный.

Августин противопоставляет «красноречию слов» (т. е. классической риторике) совершенно новую идею о «красноречии вещей» (rerum eloquentia), посредством которого и образуется «красота мира». Мысль о том, что аллегориями (а, следовательно, и метафорами) могут быть не только «слова», но и реальные вещи или действия, появляется уже у Амвросия: «Аллегория — это когда совершается одно, а обозначается другое (allegoria est, cum aliud geritur et aliud figuratur)». Августин различает allegoria facti и allegoria sermonis; Беда Достопочтенный закрепляет это различение: «аллегория иногда совершается делами (factis), иногда словами (verbis)».

Вещный мир Библии — набор знаков, обозначающих иные, подлинные вещи; экзегет должен был найти переход от «вещи» (res), буквально названной, к «вещи» подразумеваемой. Например, в процессе толкования выяснялось, что «тень смерти», названная в псалме (Пс. 22:4), — «вещь», обозначающая иную «вещь»: самого дьявола и его определенные свойства, связанные с понятием «тени» (подробнее об этом примере см. ниже).

Если в классической риторике метафора служила цели украшения (которое, в свою очередь, усиливало воздействие на слушателя) и представляла собой перенос слова с собственного места на несобственное, то в христианской экзегетике метафора служила цели понимания и представляла собой некий «перенос вещи». Такое понимание метафоры с неизбежностью следует из средневекового учения о «значении вещей» (significatio rerum), основы которого заложил Августин, различивший вещи, «не используемые для обозначения чего-либо», и вещи, «которые суть знаки других вещей» (res sunt, ut aliarum etiam signa sint rerum). К последней категории, как следует из тут же приводимых Августином примеров, относятся многие вещи, названные в Священном Писании. Противопоставление языка слов и языка вещей становится одной из основополагающих идей средневековой герменевтики: слова изобретены человеком, Бог же говорит языком вещей; «всё творение представляет собой речь Бога к человечеству»; significatio rerum, в определении Гуго Сен-Викторского, — «голос Бога к людям» (vox Dei ad homines).

То, что средневековый автор называл «значением вещей», с современной точки зрения можно рассматривать как особого рода метафору. Если для экзегета «тень смерти» — вещь, обозначающая другую «вещь» (дьявола), то мы скорее увидим здесь процесс метафорического переноса и опишем ситуацию следующим образом: экзегет осмыслил «тень смерти» как метафору дьявола (т. е. выражение «тень смерти» понято как использованное в несобственном смысле, для замещения слова «дьявол»). Там, где экзегет видел «вещь», использованную Богом в качестве «слова», мы находим процедуру чисто словесной субституции.

Тем не менее и от внимания экзегетов не ускользнул тот факт, что сами они при толковании Библии используют процедуру некоего переноса. Так, Августин в одном рассуждении из трактата «О христианском учении» трактует значащие вещи Библии как «перенесенные знаки» (signa translata): эти знаки возникают, «когда сами вещи, которые мы называем их собственным именем, используются для обозначения какой-либо иной вещи (ad aliud aliquid significandum usurpantur)», например, когда вол в понимании апостола («не заграждай рта у вола молотящего» — 1 Кор. 9:9) обозначает человека.

«Язык вещей», которым говорят Бог и Библия, отличается от человеческого языка большей многозначностью. «Значение вещей гораздо многообразней (multiplicior), чем значение слов. Ведь лишь немногие слова имеют больше двух-трех значений; вещь же может быть столь многозначной (multiplex) в обозначении других вещей, сколь много она имеет видимых и невидимых свойств, общих с другими вещами».

Многозначность вещи, использованной Богом в «несобственном смысле», в качестве метафоры, требует разработки такой системы понимания, в которой учитывалась бы эта принципиальная многозначность: так возникает практика многосмысленного толкования текста. Для собственно метафоры это означает, что она теряет риторическую функцию и становится орудием герменевтики: с уровня порождения текста она переходит на уровень его понимания. Вещь, обозначающая другую вещь, тем самым используется в несобственном смысле (по Августину, она — signum translatum); задача экзегета в том, чтобы подставить на ее место подразумеваемую вещь, «вещь в собственном смысле». Если для классического ритора метафорический перенос состоит в замене слова в собственном смысле на слово в несобственном смысле, то в метафоре средневекового экзегета процесс переноса идет в обратном направлении: от вещи в несобственном смысле — к подлинной вещи.

Подытожим описанное нами различие в следующей схеме.

|

классическая риторическая метафора |

христианская герменевтическая метафора |

|

слово в собственном смысле |

вещь в несобственном смысле |

|

при порождении речи |

при толковании текста |

|

заменяется на |

понимается как |

|

слово в несобственном смысле |

вещь в собственном смысле |

Покажем это различие на примере. Упомянутое нами выражение «тень смерти» фигурирует в строке псалма: «Если я пойду посреди тени смерти (in medio umbrae mortis), не убоюсь зла, потому что Ты со мной» (Пс. 22:4). Античный ритор мог бы увидеть в этом выражении перифразу как метафорический оборот, заменяющий «простое», неукрашенное выражение: неукрашенное «я умру» заменено на украшенное «я пойду посреди тени смерти». Совсем иначе трактует метафору Кассиодор. «„Тень смерти“ — безусловно, дьявол, который тайно расставляет нам сети, чтобы мы, заблудившись в его туманах, рухнули в пропасть вечной смерти». «Тень смерти» для Кассиодора — не словесная метафора, но название вещи, взятой, однако, в несобственном смысле. Задача толкователя состоит в том, чтобы подобрать правильную герменевтическую метафору, переносящую на место этой вещи правильную, истинную вещь. Эта замена, однако, должна быть обоснована с учетом возможной многозначности толкуемого выражения, поэтому Кассиодор сопровождает свое истолкование обоснованием (дьявол — тень, поскольку ставит нам ловушки тайно, создает губительные обманы, подобные облакам). В ходе экзегезы, таким образом, совершается перенос подлинной вещи на место вещи в несобственном смысле, — перенос, который мы будем далее называть метафорой.

Обратимся теперь к демонологическим текстам святых отцов, чтобы показать, как экзегетическая метафора позволяла выстроить из неполных и противоречивых библейских текстов стройную систему представлений.

1. Идея чужого

Ключевая идея, выполняющая роль фундамента для всей системы христианских представлений о дьяволе, состоит в том, что дьявол — «чужой» в неком новом, предельно расширенном и абсолютном смысле этого слова: он — чужой не кому-либо и не при каких-либо условиях, но чужой абсолютно и навсегда, всему бытию, мирозданию, человеческому роду. Такое понимание чужести находило питательную почву в Вульгате, где слово alienus часто употребляется как существительное без каких-либо определений, что открывало путь к абсолютизации его смысла. Употребление слова «чужой» в расширенном смысле (чужой всему миру) практиковал гностицизм, который, однако, придавал этому слову положительное значение: «чужим человеком», или просто «чужим» именуется посланник, призванный разбудить в людях знание об их подлинной родине — гностический аналог Христа.

В христианских текстах абсолютизация идеи чужого идет в прямо противоположном направлении. Alienus Вульгаты отличается разрушительной, опасной, катастрофичной активностью: «чужие восстали на меня» (Пс. 53:5), «чужие да расхитят труд его» (Пс. 108:11), «чужие пожирали силу его и он не замечал» (Ос. 7:9), «восстали против него чужие» (Сир. 45:22), «чужие пришли во святилище дома Господа» (Иер. 51: 51), «и отдам его в руки чужим на расхищение» (Иез. 7:21), «приведу на тебя чужих, сильнейших из народов, они обнажат мечи свои против красоты твоей мудрости» (Иез. 28:7), и т. д.

При истолковании экзегетами эти библейские «чужие» превращаются в метафору дьявола/демонов. Так, Кассиодор (толкуя слова псалма: «чужие да расхитят труд его», Пс. 108:9), замечает: «„Чужие (alieni)“ — нечистые духи, которым дьявол, как рабам, приказывает вредить. И хорошо они названы „чужими“, ибо царству Божьему они оказались посторонними (extranei)». «Кто же назван чужим, если не ангел-отступник?» — риторически вопрошает Григорий Великий по поводу строки из книги Иова («...которым одним отдана была земля, и среди которых чужой не ходил», Иов. 15:19): земля — человеческое сердце, чужой «не ходит» через сердца праведников (но ходит через сердца еретиков). В том же духе Григорий трактует слова из Притчей Соломона: «да не отдашь чужим честь свою» (Притч. 5:9): «чужие» — «злые духи, отделенные от своей небесной родины»; «честь» человека в том, что он из праха создан по подобию Божьему, но он «отдает свою честь чужим», когда служит демонам.

Библейские упоминания о «чужом» истолкованы как метафоры отчуждения дьявола от миропорядка, складывающиеся в общую картину внеположности дьявола Божественному бытию. Эта внеположность проявляется по крайней мере трояким образом: в расхождении онтологических судеб дьявола и человека; в негативном отношении дьявола к Божественному порядку, который он пытается разрушить; в бытийной умаленности дьявола.

1. 1 Метафорическая география судьбы: «вверх и вниз»

Метафорический мир христианской демонологии имеет четкие пространственные доминанты, посредством которых выражается противоположность судеб человека и во всем ему обратного чужого — дьявола.

Сатана «спал с неба» (Лк. 10:18), в то время как «наше жительство на небесах» (Флп. 3:20). Эти два обозначенных в Священном Писании вектора — вниз и вверх — служат святым отцам основой для системы пространственных метафор, которая заключает в себе космическую географию судеб — человеческой и дьяволовой. Абсолютная чуждость дьявола проявляется здесь с геометрической ясностью — в обратной направленности его линии судьбы: не снизу вверх, как у человека, а сверху вниз. Эту идею разности судеб как обратной геометрической направленности ясно выразил Амвросий Медиоланский: «Говорится, что пекущиеся о духовном будут действовать на небесах (in coelis agere), пока же пребывая на земле; в то время как злые начала и силы, пока пребывая на небесном своде (in firmamento), вследствие превращения будут на земле».

По крайней мере две важнейшие демонологические темы осмысляются при помощи этой метафорической пространственной схемы:

- первогрех дьявола (по мнению большинства, гордыня) и обусловленная этим грехом его бытийная умаленность;

- отношение дьявола к человеку.

1.1.1 Гордыня как непрекращающееся падение

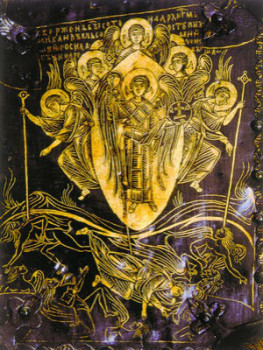

Миниатюра «Война Михаила и Ангелов с драконом»

Итак, Сатана «cпал с неба». Святые отцы осмысляют это пространственное событие как метафору, выражающую бытийную умаленность дьявола. Падение связывается ими с двумя концептами: моральным событием гордыни (superbia) и бытийно-космическим понятием порядка (ordo). Возгордившись, дьявол попытался нарушить порядок мира, но лишь сам выпал из его порядка — «пал».

Вся эта драма выражена в пространственной схеме: дьявол «отступил от Бога и пал, а если бы в нем [Боге] устоял, то не пал бы». Фульгенций обыгрывает здесь фразу Христа о том, что дьявол «не устоял в истине» (Ин. 8:44); падение связывается с неспособностью «стоять» — разумеется, в метафорическом смысле: стоять бытийно, стоять на своем месте в мире. Антитеза «стояния» и «падения» как метафор бытийного статуса (соответственно праведника, с одной стороны, и дьявола/грешника, с другой) неоднократно привлекала внимание Августина. Комментируя строку псалма «стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим» (Пс. 121:2) и останавливая свое внимание на глаголе «стоять», Августин разворачивает картину бытия как «стояния в Боге»: «Всё, что стоит, — стоит там, где нет преходящего. Хочешь и ты там стоять и не исчезнуть? Беги туда. Никто не остается самим собой, опираясь лишь на самого себя (idipsum nemo habet ex se)»; не «стоят» ни тело человека, ни небесные светила, ни душа. «Душа человеческая сама по себе не стоит. Сколько движений и помыслов ее разнообразят! Сколько желаний ее изменяют! Сколько вожделений ее раздирают и рассекают! (...) Тот, кто хотел себя обрести в самом себе, быть из себя самим собой, — пал: пал ангел и сделался дьявол».

Падение, таким образом, понимается как неминуемое следствие попытки встать «в себе» (in se): встающий — тут же падает, возносящийся — низвергается. Возвышение, как и падение — метафоры внутренних движений; пространственная лексика сплетается с антропологической — возникает метафора «возвышения сердца»: «Человек не был бы обманут [дьяволом], если бы, возвеличившись сердцем (in se exaltato corde), не отступил бы от Бога». Это возвышение — метафорически-пространственное и в то же время внутреннее — тут же переходит в падение: «...Люцифер, вознесшийся в выси (он, превосходивший всех красотой, уже мечтал о великой царской славе Бога), утратил свой блеск, и бесславно пал сюда, став не Богом, а мраком... Возгордившись, он пал». Более того: парадоксальным образом возвышение — и есть падение (точно так же, как уничижение, кеносис, Христа есть истинное возвышение — векторы пространственных метафор здесь обратные). Этот парадокс обыгрывается Фульгенцием, представивишим возвышение и падение как единое событие: «ангел, возвысившийся против Бога и самим своим возвышением низвергнутый (ipsa elatione prostratus)».

Падение дьявола своей стремительностью аналогично столь же стремительному воскресению из мертвых (которое совершится «во мгновение ока», in icto oculi, по выражению апостола — 1 Кор. 15:52). «Зерцало человеческого спасения», памятник XIII-XIV веков, применяет к падению дьявола выражение, каким апостол описал воскресение мертвых:

Lucifer ergo erexit se contra Creatorem suum Deum aeternum

Et in ictu oculi de excelso coelorum projectus est in infernum

Люцифер воздвигся против Создателя своего, Бога вечного,

и во мгновение ока с небесных высей был сброшен в ад.

Падение — перемещение в область низменно-материального: для «князя мира» всё небесное отныне закрыто. Уже Тихоний Африканец, предвосхищая Данте, описывает падение дьявола весьма натуралистично, как катастрофический удар об землю: «упал с неба и вломился в землю (confringitur in terra)». Падение как смена места — вместе с тем и метафора, выражающая изменение онтологического места дьявола в чиноустройстве мира: из небесного он стал земным («первым земным», по выражению Оригена, о котором еще пойдет ниже речь). В соответствии с этой идеей, всевозможные пространственные ситуации «перемещения книзу», находимые экзегетами в Библии, трактуются как метафоры этого бытийного умаления дьявола (или грешников).

Петр Хризолог, комментируя евангельский рассказ «о женщине скорченной», (Лк.13:10-13), рассматривает ее позу как метафору умаленного бытия грешника, которому не дано двигаться вверх — разумеется, в онтологическом смысле: «Эта женщина вздыхала, подавленная бременем нечистого духа, который всегда придавливает людей бременами грехов и наклоняет их к земле, дабы они не видели неба, не вкушали высшего, не зрели Бога, не возвращались к свободе при помощи своего Создателя; но, наклонив голову, потупив взор, всегда содержались в плену под ярмом древнего врага».

Склоненность вниз, обращенность от неба к земле — пространственная метафора бытийной умаленности грешника. Однако и сам дьявол после падения оказывается в очень сходном, как бы склоненном положении. Телесное устройство змея — фигуры дьявола воспринимается как метафора его обращенности к земле и земному от закрытых для него отныне небесных сфер. Не способный поднять голову к небу и увидеть звезды, не досягающий даже физически той высоты, на какой находится человек, змей в своей телесности символизирует и закрытость для дьявола пути вверх, и его ущербность в сравнении с человеком. Прокопий из Газы, комментируя строку псалма: «наблюдают за моими пятами» (Пс. 56:7), находит в ней аллегорию, выражающую отношения дьявола и человека. «Человек, когда находит змею, бьет ее всю, а по голове наносит ей смертельный удар... Змея, когда может, также уязвляет человеческое тело ядовитым укусом; но, пресмыкаясь по земле, она чаще может вредить лишь человеческим пятам. Не может она достать голову стоящего — человек же легко может попрать голову змеи. Из этих слов [псалма] легко понять, насколько ниже нас Бог поставил дьявола: ведь мы уязвляем его смертельно, когда устремляемся к лучшей жизни»; однако и нам нужно быть бдительными «и не допускать дьявола до себя».

Итак, однажды совершившееся падение дьявола понимается в целом как метафора его актуального состояния: первопадение воспроизводится вновь и вновь, дьявол, которому не дано «стоять», падает ежеминутно и ежечасно, унизительно заключаемый в низменный животный облик, изгоняемый экзорсистом или выбрасываемый из праведных сердец. Такое понимание дьяволова падения выразилось в известном комментарии на Апокалипсис, приписывавшемся Амвросию, но относящемся, видимо, либо к каролингскому, либо к более позднему (XI-XII вв.) времени: «„Дьявол“ переводится как „обрушивающийся вниз“ (deorsum ruens); первым делом обрушился из-за гордыни с небес; обрушивался и потом, когда выбрасывался Христом из сердец избранных».

В метафорическом строе патрологических текстов падение дьявола, однажды совершившись, вместе с тем только началось и уже не прекращается.

1.1.2 Преграждая путь в небо

«Весы правосудия». Роспись храма монастыря

св. Варвары в Метеорах. 2-я пол. XVI в.

Пространственная метафорика демонологии претерпевает усложнение, как только в системе ее персонажей, наряду с Богом и дьяволом, появляется третий — человек. Если по отношению к Богу грех дьявола — гордыня (пространственно-метафорически описываемая как падение), то по отношению к человеку грех дьявола — зависть: метафорически она описывается также как пространственная ситуация — как попытки дьявола воспрепятствовать восхождению человека на предназначенное ему небо.

Симметричным ответом падению дьявола должно стать возвышение человека (в понимании некоторых богословов, на то самое место, которое оставили падшие ангелы). Эта пространственная рокировка (небесный дьявол стал земным, земной человек станет небесным) имеет опять же смысл онтологической метафоры: пространственными областями обозначены бытийные чины. Зависть дьявола направлена на это пространственное — а в сущности, онтологическое — перемещение человека. «Мы знаем, что нечистые духи, павшие с эфирного неба (e coelo aethereo), блуждают посреди нашего неба и земли; видя свое падение с небес по причине своей грешной гордыни, они тем больше завидуют восхождению человеческих сердец к небесам»; «Ибо когда увидел [дьявол], что низвергнут из собрания ангелов, не смог стерпеть, что земной человек поднят до ангельского достоинства»; «Дьявол человека хочет не иметь, но погубить. Почему? Потому что он не хочет, не может потерпеть, чтобы человек достиг неба, откуда сам он пал»

Все злоумышления дьявола в отношении человека охватываются емкой пространственной метафорой: «К чему еще стремится наш враг, как не к тому, чтобы мы, оставив надежду на небо (relicta spe coelesti), припали к земле? Нужно быть бдительным, чтобы ему это не удалось и чтобы мы могли сказать: „Наше же жительство — на небесах“ (Флп. 3:20)».

Эпоха грехопадения в космическом масштабе — лишь краткий миг встречи дьявола и человека «на одной высоте» в ходе их вертикального разнонаправленного движения; этот момент встречи на горизонтальной плоскости земного мира — лишь элемент вертикальной метафизической географии, в которой дьявол и человек занимают разные места. Однако дьявол пытается всячески продлить момент своей космической встречи с человеком. Преградить человеку путь вверх — значит удержать его рядом с собой. «Многочисленными и многообразными кознями дьявол стремится закрыть и утаить путь небесного странствования (viam coelestis itineris); он непрерывно прилагает усилия, чтобы притянуть к себе обманом или насильно как можно большую толпу несчастных».

Так в демонологии возникает почти гротескный мотив поиска дьяволом «товарищей по несчастью». Дьявол, как это ни странно, пытается сделать человека равным себе, устранить существующую между ними чуждость. Он, в сущности, первый поборник идеи равенства: ведь он, как подчеркивает Августин, не будет властвовать над грешником, но будет наказан вместе с ним. Демоны «радуются человеческому злу»; «но кого же они ищут? Не тех, над кем будут властвовать в вечности, но тех, с кем будут наказываться в вечности... Но тот, кто заживо горит, разве горит слабее, если горит вдвоем? Разве меньше умирает, если умирает вдвоем?... Тот, кто умирает со мной, не может сказать, что он меньше умирает, но он имеет утешение в несчастье другого...».

Идея преграждения небесного пути конкретизируется в ряде метафорических ситуаций. Все их, впрочем, можно свести к двум основным типам:

- небесная лестница: дьявол пытается сбросить праведников с лестницы, по которой они поднимаются в небо;

- битва в воздухе: демоны преграждают путь душе, воспаряющей (после смерти) в небо по воздуху.

Первая ситуация (восходящая к библейской лестнице Иакова) представлена уже в раннехристианских «Страстях святых мучениц Перпетуи и Фелицитаты», где Перпетуе является следующее видение: «Вижу золотую лестницу удивительной вышины и такую узкую, что по ней можно восходить лишь в одиночку... Под этою лестницей лежал огромный змей (draco), который готовил всякие козни восходящим и пугал их, чтобы они не могли взойти». Лестница, разумеется, ведет в Небесный Град, змей — дьявол; восходя по лестнице, Перпетуя попирает его главу, в полном соответствии с 90-м псалмом: «попирать будешь льва и дракона» (Пс. 90:13).

Лестница с поднимающимися по ней праведниками, которых атакуют демоны, становится мотивом средневековой христианской иконографии — как восточной (икона «Духовная лестница св. Иоанна Синайского» XII в., Музей монастыря св. Екатерины на Синае), так и западной (миниатюра из энциклопедии «Hortus deliciarum» аббатиссы Геррады Ландсбергской, XII в.).

К древнейшим текстам, описывающим вторую ситуацию, относятся в восточной традиции — житие св. Антония, в западной — описание смерти св. Мартина у Сульпиция Севера. В видении Антония святой в экстазе «увидел себя как бы помещенным вне себя и кем-то уносимым по воздуху»; некие «страшные и ужасные» (конечно, демоны) «хотели препятствовать его пролету»; между ангелами, несущими Антония (они, впрочем, также не названы), и демонами возникает препирательство, завершающееся победой первых.

Святому, видимо, открывается испытание, которое ждет его после смерти; демоны выполняют роль своего рода «откупщиков», по распространенному в патристике выражению: так, в описании аналогичной ситуации преграждения демонами небесного пути у Кирилла Александрийского в момент смерти «душа, которую держат святые ангелы, устремляется в воздух, но наталкивается как бы на откупщиков, сторожащих путь восхождения: они удерживают души и препятствуют им восходить. Ведь грехи, которые есть у каждого, — собственность откупщиков, и всякий должен эти свои грехи отдать откупщикам». Выполняя божественное задание (испытание души на праведность), дьявол вместе с тем стремится и к осуществлению собственного интереса — закрытию душе пути на небо; совмещение этих двух моментов вполне соответствует патристическому учению о сочетании в дьяволе «праведной силы» и «неправедной воли».

Сульпиций Север описывает, в сущности, ту же ситуацию: «С очами и руками, постоянно воздетыми к небу, [св. Мартин] не отвращал непобедимый дух от молитвы, и когда пресвитеры, собравшиеся к нему, спросили его, не станет ли телу легче, если повернуть его на другой бок, он ответил: „Позвольте, позвольте мне, братья, видеть скорее небо, чем землю, чтобы направить дух, уже идущий своим путем к Господу“. Сказав это, он увидел дьявола, стоящего рядом. „Что стоишь здесь, — говорит, — кровожадный зверь (cruenta bestia)? Ничем во мне, губитель, не поживишься. Авраамово лоно принимает меня“. С этими словами отдал дух небу».

Смерть интерпретируется метафорически, как пространственное событие, требующее от человека определенной пространственной же ориентации (он должен видеть небо, чтобы задать верный курс своему духу). Вертикальной оси, организующей всю сцену, не подчинен, однако, дьявол, стоящий «рядом» (т. е. на одной горизонтали с Мартином): с точки зрения пространственной метафорики, он пытается задержать Мартина рядом с собой, продлить момент их встречи в плоскости мира. Такова же композиция многочисленных миниатюр из трактатов «Ars moriendi», где умирающий обращен к небу, в верхней части миниатюры видны ангелы, ожидающие его на небе, в одной же плоскости с ним — искушающие и испытывающие его демоны. Однако встреча человека и дьявола на плоскости мира неминуемо прерывается дальнейшим разнонаправленным вертикальным движением, уносящим дьявола — вниз, а человека — вверх.

Человек, таким образом, предстает пунктом приложения разнонаправленных сил. Христос и собственная вера тянут его вверх — этот мотив тянущей вверх силы появляется у Игнатия Антиохийского: «Пребудете камнями храма Отца, подготовленные для здания Господа Отца, поднятые вверх машиной Иисуса Христа, которая есть крест; пользуетесь Святым Духом как веревкой (pro fune); вера ваша тянет вас вверх...».

Мотив переходит и в поэзию Высокого Средневековья — при этом варьируется именование силы, тянущей человека вверх. Примером может служить стихотворение XII в., озаглавленное «Sermo»:

Creatori serviunt omnia subiecta,

sub mensura, numero, pondere perfecta;

ad invisibilia per haec intellecta

sursum trahit hominem ratio directa.

Все подчиненное Творцу служит ему,

совершенное благодаря мере, числу и весу;

к невидимому, которое постигается посредством этого,

вверх тянет человека очевидное умозрение.

Дьявол, разумеется, тянет человека в обратном направлении — картину противоборства этих двух сил рисует Иоанн Златоуст: надежда, в которой «мы спасены» (Рим. 8:24), — «словно крепкая свисающая с неба цепь, которая удерживает наши души и понемногу тянет их вверх»; дьявол же отягощает нас «сознанием дурных поступков», а потом и «свинцом отчаяния» — «те, кто под этой тяжестью отрывается от цепи, тонет в бездне несчастий».

В соответствии с этой общей схемой многие описанные в Библии пространственные ситуации наделяются метафорическим смыслом. Сама смерть Иисуса на кресте — а значит, в воздухе, — оказывается не только наделенной глубоким смыслом, но и единственно возможной: будучи распят, он поднялся в воздух, ослабил блуждающих в нем демонов и открыл нам путь к небесам. Именно так Афанасий понимает слова Иисуса: «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12:32): «Как бы он нас привлек, если бы не был распят?»; привлечь нас мог только «тот, кто умер на кресте с распростертыми руками». «Если дьявол, враг нашего рода, — продолжает Афанасий, — пав с неба, скитается в этом нижнем воздухе (...) и силится преградить путь тем, кто стремится ввысь, то сверху пришел Господь, чтобы уничтожить дьявола, очистить воздух и открыть нам путь в небо... И если это надлежало сделать путем смерти, то какой же еще смерти, как не той, в воздухе на кресте, которую претерпел Господь? Лишь тот, кто отдает жизнь на кресте, умирает тем самым в воздухе...»; Иисус «вознесенный вверх, очистил воздух от всех дьявольских козней..., и восстановил нам путь в небо».

Строка из псалма «на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» (Пс. 90:13) позволяла описать победу над дьяволом как пространственную вознесенность над ним. Христос дьявола «попрал божественной стопой»; это действие с его пространственной метафорикой (попрание как метафора бытийной вознесенности) воспроизводят и многие святые, в том числе св. Перпетуя в видении, символизирующем ее грядущую победу над дьяволом: во время схватки на арене с «египтянином отвратительного вида» (разумеется, это дьявол) Перпетуя взмывает в воздух и бьет противника «пятами по лицу», «словно бы топча землю».

Борьба за пространственную вознесенность, символизирующую бытийное превосходство, пронизывает и многочисленные монашеские истории (в апофтегматах и житиях) о схватках с дьяволом. За бытовыми «реалистическими» деталями здесь нетрудно угадать аллюзии на библейские метафоры пространственного превосходства. Так, когда св. Иларион отвлекается от молитвы, дьявол немедленно оказывается сверху, над ним — а именно, у него на спине: «Тут вскочил ему на спину погонщик и, ударяя его пятками в бока, а кнутом хлеща по затылку, смеялся сверху: „Эй, ты, что спишь?“, — и спрашивал у него, не устал ли он и не хочет ли ячменя». Гротескно-натуралистический характер этой странной сценки не может скрыть лежащей в ее основе метафоры пространственной вознесенности. То же можно сказать и о не менее гротесковой истории о св. Макарии, который однажды зашел переночевать в склеп, где были похоронены язычники, «и один из скелетов он положил себе под голову, наподобие подушки из тростника. Демоны же, увидев его уверенность в себе, возненавидели его и решили его напугать. Как бы обращаясь к некоей женщине, они позвали: „Нонна, пойдем с нами купаться“. И тут другой демон из-под него, изображая, что говорит мертвый, отвечает им: „Какой-то чужак лежит на мне, не могу идти“. Однако старец не устрашился, но смело ударил труп, сказав ему: „Вставай, иди, если можешь“. Демоны, услышав это, громко завопили: „Ты победил нас“. И бежали в смятении».

В этой истории, при всем ее макабрическом натурализме, присутствует и символический план — пространственная метафора бытийного торжества над дьяволом. Макарий, возлегающий на демоне, не дает ему встать, подняться, что и не удивительно: ведь дьяволу, как мы уже видели, вообще не дано «стоять» в бытии, его участь — непрестанное падение.

1. 2. Чужой как нарушитель порядка

Мир упорядочен (ordinatus), и упорядочен «справедливо», в нем в полной мере проявляется Божественная справедливость (justitia), которая предшествует порядку: «должно служить порядку, прежде которого — справедливость» (ordo servandus est, quo prior est justitia). В этой справедливой упорядоченности мир «покоится». Августин говорит о «мире всех вещей, покое порядка» (pax omnium rerum, tranquilitas ordinis), но отмечает лишь одно исключение: «покой мира» чужд дьяволу: он «в покое порядка не остался (in ordinis tranquilitate non mansit)».

Дьявол чужд порядку: он не только «не знает своего места в порядке», но и пытается этот чуждый ему порядок разрушить — «всё перевернуть (panta diastrevfein)»; он «всё движет, всё тревожит, всё опрокидывает»; «радуется распрям, наслаждается потрясениями и стремится сделать так, чтобы между всеми установилась ненависть».

Представление о дьяволе как разрушителе порядка разворачивается в целом ряде метафор, вырастающих из толкования Библии. Так, под воздействием новозоветных притч и речений (о «добром семени» и «плевелах», Мф 13:24-30, о «дереве, не приносящем доброго плода», Мф. 3:10) развивается метафора дьявола — сеятеля сорняков, разрушающих «поле, засеянное Отцом». Однако ключевыми, на наш взгляд, являются метафоры дома и раны: первая передает неупорядоченность, которую дьявол пытается внести в мир, вторая — нарушение дьяволом первосозданной человеческой природы.

1.2.1 Захват и разрушение дома

Христос исцеляет бесноватого

Многочисленные библейские упоминания дома (города, крепости) подвергаются в текстах святых отцов метафоризации, при которой идея дома переносится в двух направлениях — вверх и внутрь: «анагогически» (если воспользоваться терминами из учения о четырех смыслах Священного Писания) — вверх, в небеса; «морально» — внутрь, в душу человека. Подлинный Дом, ничего общего не имеющий с реальной постройкой, одновременно находится в небесах и в душе человека.

К Дому Бога, который, конечно же, не совпадает с земным миром (saeculum, mundus), неприложимо противопоставление внешне-пространственного и внутренне-душевного: он созидается одновременно и в душе человека, и в трансцендентности Небесного Царства; его основание — камень-Христос, он построен из «живых камней» — христианских душ. «Этот дом — желанный и радостный; фундамент его — двенадцать живых камней [двенадцать колен израилевых? — А. М.], и возведен он из живых камней, высеченных для строительства сначала Моисеем в законе, затем пророками в их страстях, затем Господом во плоти, апостолами в мученичествах, Святым Духом в силах (in virtutibus). Таковы строители, такова постройка, таково царство». Место в этом доме уготовано не всем: «Отступившие от собрания святых и отделившие себя грехами от тела Церкви участия в святом этом доме не имеют».

Моральный перенос идеи дома внутрь души проявляется в учении о крестном знамении как сотворении духовного дома души: «Житие св. Антония» (в одной из латинских версий) определяет крестное знамение как сотворение дома-крепости, окружающее христианина неприступными стенами: «Знак креста и вера Господа для нас — неприступная стена». Дом «сотворяется» вокруг человека (или в самом человеке?) и при произнесении имени Христа. Авраам-отшельник обращает к докучающему ему демону следующие слова: «Имя Господа моего и Спасителя Иисуса Христа, которого люблю и почитаю, — для меня крепчайшая стена (mihi validissimus murus est), им же и тебя обличаю (increpo), нечистый, трижды несчастный пес».

Этот духовный дом защищает и тело, что не удивительно: ведь «не душа содержится в теле, а тело — в душе (non anima continetur a corpore, sed anima continet corpus)». О св. Антонии в одной из латинских версий его жития говорится, что он «окружил свое тело, как стеной, верой и постом (fide et jejuniis ut muro circumvallabat corpus suum)». Та же метафора неожиданно появляется в устах самого дьявола: в «Житии св. Пахомия» явившаяся святым старцам granda phantasia в женском обличии, назвавшаяся «силой дьявола» (diaboli virtus), жалуется на то, что «воинство монахов окружило себя неразрушимой стеной страха Божьего», так что слуги дьявола никак не могут пронять их своими искушениями.

Итак, крестное знамение, имя Христово, молитва, вера, пост — все это, на метафорическом языке патристики, стены, превращающие человека в дом, куда нет входа дьяволу. И сам человек — дом, который приготовил себе Бог: «Очевидно, что человека надо понимать как дом Бога, которым воспользовался и сын Божий».

Человеку дано место, дом в бытии, и быть в доме — значит твердо держаться своего места и чина в мироустройстве, в соответствии с апостольским словом: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. 7:20). Дьяволу — несмотря на то, что он является князем мира, — места в бытии не дано: вернее, оно им бесповоротно утрачено. Он бездомен в некоем абсолютном смысле слова: сами понятия дьявола и дома — несовместны.

Вот почему дьявол так упорно пытается завладеть чужим домом — разумеется, домом в том расширенном смысле слова, о котором мы говорили выше. Человек, понимаемый как дом, не может быть пустым: если в нем не живет Бог, то его захватит дьявол. «Всякий, в ком есть воля ко греху, не имеет в себе Бога; и где нет Бога, там есть место дьяволу. Он подстерегает и выжидает, и как только получает возможность войти, занимает [человека] как пустой дом (tamquam vacuam domum occupet), который, будучи оставлен Богом, передается дьяволу».

Экзорсизм понимается как очищение дома, приготовление его к приходу хозяина — Бога. «Используй экзорсизм, посредством которого изгоняется нечистый дух и бежит в место пустынное: и будет дом в душе верующего пуст, и будет он чист (fit domus vacua in pectore credentis, fit domus munda) — войдет Бог и будет жить».

Борьба с дьяволом нередко описывается в метафорах осады, захвата, порчи, разрушения дома (под которым понималась душа, тело или то и другое сразу). Некий старец, герой «Речений старцев», наставляя брата, произносит на эту тему знаменательный монолог: «Дьявол — враг, а ты — дом (diabolus est inimicus, et tu domus). Враг не переставая закидывает тебя всякой грязью, какую только находит, заливает тебя всяческой нечистотой. Твое же дело — не пренебрегать работой и выбрасывать прочь все то, что он накидывает, ибо если пренебрежешь — наполнится твой дом грязью и не сможешь войти в него; с самого начала постепенно выбрасывай все, что он тебе накидает, и пребудет дом твой по милости Божьей чистым».

Одержимость понималась соответственно как осада или захват дома (в соотв. с евангельским рассказом о «нечистом духе», который возвращается в человека, как в свой дом, — Мф. 12:43-45), а аскетическая практика — как предотвращение такого захвата. Для надежной зашиты телесный дом должен необходимо было превратить в крепость. Метафора человека-крепости развивается в толковании 23 псалма (на строки «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы!»), приписываемом Руфину Аквилейскому: «Пять врат имеет человек, то есть пять телесных органов чувств: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Через эти врата, если они не охраняются стражами, дьявол часто входит и выходит. Необходимо, чтобы эти врата были закрыты дьяволу и открыты Богу». Далее выясняется, что Бог входит в «человеческое сердце» не через эти телесные врата, но через «врата вечные (portas aeternales)», которые суть «вера, надежда, любовь и иные добродетели».

Если враг осаждает эти «вечные врата» души, то христианину надлежит стать не просто домом, но неприступной крепостью, таким же «камнем», как Христос. Иероним, толкуя строку пророка Исаии «иди в скалу (in petram) и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его» (Ис. 2:10), говорит: «Потому возвещаю вам, что грядут бедствия и увещеваю, чтобы вы вошли в камни и сокрылись в пещерах от вавилонских или римских полчищ...». Эти «пещеры», поясняет Иероним, надо понимать «в анагогическом смысле (juxta anagogen)»; пещеры — мы сами, стойкость нашей веры, ведь «от лица Божественного величия нам заповедано, чтобы мы приняли крепость камня, о котором сказано: „скалы — убежище зайцам“ (Пс. 103:18)... Тот, кто входит в свою комнату и, закрыв дверь, молится Отцу, тем самым сокрывается в камне, так что и облеченный в земное тело не чувствует бурь преходящего мира».

Итак, человек — дом-крепость; душа праведного — город, «укрепленный Христом, осажденный дьяволом». Метафора души как укрепленного и осажденного дома развивается в «Житии св. Синклетики»: «Враг хочет разрушить душу, словно дом; то подступаясь к фундаменту готовит он ей разрушение, то с крыши начинает все разорять, то врывается через окна... Фундамент — это добрые дела, крыша — вера, окна — чувства. Через все это ведет противник войну».

Порой эта борьба с дьяволом за дом из метафорического плана возвращается в материальную реальность: в монашеских историях дьявол то и дело пытается потрясти, сокрушить келью, где скрывается осаждаемый бесами праведник. В «Житии св. Романа» (из «Житий отцов Юры» — текста VI в., памятника галльской монашеской культуры) демон, осаждающий некоего Сабиниана, сосредотачивается, как ни странно, на физическом разрушении его кельи. «Помимо того, что он стену часто проламывал, он и кровлю пробил камнями, так что брат едва успевал днем чинить эти ночные разрушения». Убедившись в безуспешности этих своих действий, демон, «выхватив из огня головню», «попытался поджечь келью», но монах, к счастью, бодрствовал. В жилище св. Антония демоны врываются, «словно бы сломав его четыре стены»; скит св. Пахомия демоны, окружив его, «казалось, отрывают от фундамента (visi sunt illud a fundamento convellere)». Тот же мотив (и даже тот же глагол — convellere) — у Иоанна Диакона: демон, поселившийся в пещере (in antro) под монастырем, устраивает по ночам такой грохот, что «монастырь, казалось, срывается с фундаментов». Повсюду, впрочем, в тексты этого рода авторы вставляют словечки, указующие на иллюзорный характер подобных действий (videtur, putaretur и т. п.): демоны скорее создают иллюзию разрушения дома, чем разрушают его в самом деле; за якобы «натуралистическими» деталями описания просвечивает умозрительная богословская метафора.

1.2.2 Нанесение раны

Первородный грех на метафорическом языке христианства представлялся раной, которую дьявол нанес человеку. Дьявол «ранил нас древом познания»; «этой стрелой [гордыней] вначале ранил нас дьявол».

Через наследственную рану — «рану, которую враг нанес человеческой природе», человеку передаются «обязательства греха». Эти обязательства не распространяются на человеческую ипостась Христа, которая обладает целокупностью скалы — дьявол не может в нее войти: «Подобно тому как змея не может в скале оставить след, так и дьявол не может найти грех в теле Христа». Тело же человека, будучи раненным от рождения, утратило первоначальную целокупность, и дьявол легко находит в него вход. Таким образом, рана становится метафорой утраты человеческой природой первоначального порядка.

Есть только один врач, который может излечить эту рану, — Христос: «Врач же один, и плотский и духовный, и сотворенный и несотворенный, в человеке сущий Бог, в смерти — истинная жизнь...»; мы, люди, «истощены и обессилены ранами», которые нанес нам дьявол; «единственный врач этим ранам — Иисус»; «Врач же — Господь наш Иисус Христос, который говорит: „Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю“ (Втор. 32:39). Убивает, прежде чем оживить, Господь: убивает сначала в нас крещением человекоубийство, распутство, злодеяния, воровство: и так оживляет нас, как новых людей, для бессмертия в вечности...».

Подробно, с натуралистическими медицинскими деталями, развивает этот мотив Петр Хризолог: «Пришел закон, который и рану обнаружил, и возвестил приход врача для застарелой хвори. Пришел закон, который припарками заповедей вывел наружу то, что тайно терзало в глубине. Пришел закон, чтобы мечом наставлений вскрыть давний нарыв»; однако вскрыть нарыв — еще не значит излечить: на следующем этапе «приходит врач» (т. е. Христос и благодать), который «оказывает помощь измученному лечением... одной силой слова».

Функциональный параллелизм метафор разрушения дома и нанесения раны виден из уже цитированной истории Иоанна Диакона о демоне, «осаждающем» монастырь: демон и сотрясает стены монастыря, и ранит копьем некоего монаха в сонном видении, явившись ему «в обличии некого эфиопа». И разрушение дома, и нанесение раны являются, по сути, метафорами одного смысла: вторжения демона в порядок мира (или во внутренний «порядок» человека) с целью его разрушить.

В житийной литературе и монашеских легендах раны, наносимые дьяволом святому, могут описываться как вполне материальные — тем не менее и в этих «реалистических» описаниях нельзя не уловить отзвук изначальной метафоры первогреха как раны, нанесенной дьяволом самой человеческой природе. Духовное здесь, как повсюду в патристических текстах, торжествует над материально-телесным: усилие веры придает святому неуязвимость, в свете которой телесные раны незначимы. Св. Антонию демоны наносят столько ран, что он уже «не может стоять на ногах из-за мучений», — и все же Антоний остается неуязвимым, поскольку «в защиту нам печать и стена — вера в Господа нашего».

Если рана первогреха страшна, то раны святых прекрасны: «Хоры светил не предают небу такого сияния, какое гнойная кровь ран придает телу мученика, сияющему сильнее. И раны мученика блистают ярче звезд на небе»; праведные христиане наслаждаются зрелищем этих ран, демоны же не могут на них смотреть, ослепленные их блеском. Идея раны претерпевает здесь своеобразное преображение: рана теперь — метафора не греховности, но небесного торжества. Это торжество святых приводит к новому и последнему витку в развитии метафоры раны. Лечение Христом человеческой раны ранит — но теперь уже самих демонов: «Если мы встаем, они [демоны] падают; если мы усиливаемся, они ослабляются. Наши лекарства — для них источник страданий, ибо лечение наших ран наносит раны им (curatione nostrorum vulnerum vulnerantur)».

1.3 Чужой как умаленный

Падшие ангелы сохранили свою ангельскую природу. Демон «хотя и потерял блаженство внутреннего счастья, но не лишился величия своей природы, силы которой превосходят всё человеческое...». Им по-прежнему присущи «острота чувств и быстрота движения»; некоторые святые отцы ставили в пример братьям-монахам способность демонов не спать и обходиться без пищи, обусловленную их бесплотностью.

И все же падший ангел некоим образом умален: «Дурным своим вожделением возжелал стать больше себя, а стал меньше себя (concupivit plus extra se, minus factus est in se)». Несмотря на все достоинства своей природы, дьявол намного ниже человека, и ставить демонов выше человека за его «совершенства», пишет Августин, — все равно что ставить выше человека собаку за ее острый нюх.

Эта бытийная умаленность дьявола выражена в патристике посредством ряда метафор, из которых мы выберем наиболее важные.

1.3.1 Слепота

Падшему ангелу — при всей внешней остроте его чувств! — свойственна «слепота», понимаемая метафизически : он слеп в том смысле, что миропорядок и принадлежащая к этому миропорядку человеческая душа ему недоступны. Таким образом, слепота дьявола — следствие его бытийной ущербности. Уже сам первогрех ангела трактуется как заблуждение (error), которому сопутствовала слепота (caecitas): демона «так затмила слепота своего греха (erroris sui caecitas), что никогда больше воспоминание о Божием благоволении не поднимет его к свету покаяния».

Если в описанной выше группе пространственных метафор дьяволов первогрех передавался переменой бытийного места (падением), то здесь, в группе зрительных метафор, тот же смысл передается как помрачение, ослепление. «Где [дьявол, грешник] поднимается против Бога, там и оставляется им, там и помрачается в себе (in se tenebratur). Что же удивительного, что, помрачившись, не знает, что произойдет дальше? Ведь не светит он сам себе, но освещается тем, кто есть Свет..». Перемена места (падение) и помрачение/ослепление — две метафоры одного и того же смысла, которые могут легко совмещаться. Так, у Григория Назианзина, дьявол, сменив «место света» на «место тьмы», «помрачил сам себя».

Слепоте дьявола противопоставлено зрение праведника — разумеется, зрение духовное, тот oculus mentis, который способен видеть невидимое, например, «души, выходящие из тела». В отношении к демонам духовное зрение становилось эффективным орудием контроля: иметь дьявола перед глазами — значит подчинить его себе. «Блажен тот, кто всегда видит свой грех», — гласит одна из монашеских апофтегм. Сульпиций Север свидетельствует о св. Мартине: «Дьявол был для него столь отчетлив и подвластен зрению (subjectum oculis), что он видел его в каком угодно обличии — пребывал ли тот в своей собственной природе (in propria substantia) или перевоплощался в различные фигуры порока». Формула «подвластен зрению» невольно напоминает об определении в классической риторике фигуры гипотипосиса (или demontratio) — sub oculis subiectio : оратор, рассказывая о событиях в деталях, заставляет их предстать перед внутренним зрением слушателя. Из античного определения риторической фигуры взята идея внутренней моральной силы, власти («подчинение» — subiectio): святой отец силой своей веры заставляет дьявола предстать перед своим духовным взором.

Концепт духовного зрения тесно связан с концептами знания и бытия в определенном чине: «видеть» высшие духовные начала — значит обладать непосредственным, истинным знанием о них и пребывать в определенном месте (чине) бытия. Можно сказать, что зрению был придан онтологический статус. Видеть в той или иной мере — значит в той или иной мере существовать. Духовное зрение становится метафорой полноты бытия, степени причастности к Богу. Видеть Бога — значит быть к нему причастным, существовать рядом с ним; но в то же время это означает еще и знать Бога. «В совершенстве видеть со-вечную Богу мудрость — значит иметь ее».

Если праведность определяется полнотой духовного зрения (в вечной жизни «видеть Бога — значит им обладать»), то греховность — степенью слепоты. «Стал он [дьявол] наказанием самому себе, ибо наказание дурному — его дурная воля, как слепому — его слепота (caecitas)». Воля сопоставлена со слепотой, которая оказывается не физическим изъяном, но результатом волевого, свободного выбора. Слепота — метафора нежелания дьявола участвовать в том бесконечно-абсолютном взаимном видении, которое объединяет Бога, ангелов и праведников.

Грех предполагает некое предварительное ослепление: ведь существо, видящее Бога и тем самым знающее его и обладающее им, не могло бы согрешить. «Привычке грешить иногда предшествует слепота ума (mentis caecitas)... Сначала ослабляется умственное зрение (oculus intellectus), а потом душа блуждает, плененная внешними желаниями, и слепой разум, не знает, куда его ведут». По поводу Ирода, замышляющего — себе на погибель — убить младенца Иисуса, Ориген замечает: «зло слепо»; дьявол одновременно «слепой (tuflov)» и «дурной (ponhrov)».

Рафаэль, фрагмент «Преображение», головы бесноватого и женщины

Дьявол не только «не видит», но и не может вынести света; свет святости освещает мир — но ослепляет дьявола: «Светом святых мучеников ярче, чем молнией, освещено все наше царство... Солнце не посылает на землю такие лучи, каковы молнии, исходящие из тел святых и ослепляющие глаза дьявола». По мнению Амвросия Медиоланского, бесы просят у Христа разрешения войти в свиней (Лк. 8:32) именно потому, «что не могут стерпеть сияния небесного света: болят у них глаза, солнечного света вынести не могут; избирают мрак и покидают свет».

Дьявол — главный «слепой» — ослепляет и человека, уподобляя его в этом смысле себе: «зрителей мира научил ничего не видеть»; он «ослепляет (obcaecare) сердца тех, кто начинает ему служить». Метафора слепоты охватывает состояние одержимости, которая предполагает «ослепление ума», в то время как явление святого духа имеет обратное действие — расширения зрения. При явлении демона «человек погружается во мрак — глаз открыт, но душа через него ничего не видит»; и напротив, «и у того, кто удостоен дара Святого Духа, душа освещается и, возвысившись над человеком, он видит то, чего прежде не знал. Оставаясь в теле, душа видит небеса словно в зеркале... Видит он начало и конец мира, и все века, и череду царств».

Таким образом, ввержение человека в грех в системе зрительных метафор выражается как ослепление зрячего (человека) слепцом (дьяволом): дьявол-слепец уподобляет человека себе. Однако человек все же способен преодолеть свою слепоту, в то время как слепота дьявола — окончательна и непоправима; он никогда уже не вернется к свету.

Дьявол не видит не только потому, что сам не способен видеть, но и потому, что невидимые им сущности сами отказывают ему в видении себя, не дают ему права увидеть их. Вот почему эта слепота обладает своего рода иерархией. В материальном мире дьявол необыкновенно зорок; он также постоянно видит своих слуг — грешников, точно так же как Бог не спускает глаз со своих праведников. «Не хочет тебя видеть Иисус, не хочет обличать, не хочет обвинять, не хотят видеть и ангелы, — обращается Амвросий Медиоланский к грешнику. — Но видит дьявол, который входит с тобой, который вводит тебя, видят слуги его, которые окружают тебя (circumdederunt), чтобы ты не видел ангелов Бога; видит Велиал, видит легион, который теснит тебя: как бы кто ни позвал назад, как бы кто ни удержал». Эта цитата любопытна тем особым значением, какое приобретает в ней метафора зрения. Борьба за душу всецело протекает в области зрения. Отказ Христа от грешника состоит в том, что он «не хочет его видеть»; стремление демонов завладеть душой описано как овладение зрением грешника: они хотят, чтобы грешник их «увидел», и в то же время не дают ему увидеть ангелов, и т. п. Зрение, таким образом, выступает как метафора знания, но также и как метафора причастности и обладания.

Итак, дьявол видит — или, по крайней мере, стремится видеть, — грешников: виденье означает подвластность и обладание. Однако в целом человеческая душа дьяволу темна, недоступна, хотя он и постоянно наблюдает за нами и «по движениям тела и по жестам определяет, что происходит у нас внутри».

Зато в отношении Бога дьявол слеп абсолютно. Единственный библейский эпизод, рассказывающий о предстоянии дьявола перед Богом (в книге Иова), вызывал естественный вопрос: видел ли дьявол Бога, стоя перед ним? Ответ богословов был единодушен: нет, не видел. Августин находит глубокий смысл в формулировке: [сатана] «стал пред взором его [Бога] (staret in conspectu eius)» (Иов. 2:1). Не сказано ведь, что «сатана видел Бога» — но сказано что Бог видел сатану. Итак, «не видел дьявол Бога»; но как же он пришел «пред взором его», вопрошает Августин? — и отвечает: «Как слепой пред взором зрячего, которого сам этот слепой не видит». Ему вторит Григорий Великий: «Пришел [сатана], чтобы быть увиденным, а не для того, чтобы увидеть. Сам был пред взором Господа, а не Господь пред его взором: так слепого, стоящего на солнце, пронзают его лучи, но сам он не видит освещающий его свет».

Итак, если духовное зрение наделяется грандиозными онтологическими возможностями (видеть — значит быть причастным бытию, существовать на своем месте в нем), то слепота, напротив, служит метафорой неучастия дьявола в бытии, в наслаждении взаимным лицезрением, которое, как общая духовная трапеза, связывает Бога, ангелов и communio sanctorum.

1.3.2 Бессилие: воробей, мышь, левиафан, собака

Умаленность дьявола проявляется в его полном бессилии перед святым, как, впрочем, и перед всяким христианином вообще. Над бессилием дьявола издевается Иероним: «Если даже над свиньями не имеют власти враждебные силы, то тем более как могут они властвовать над людьми, и людьми града Божьего?». Кажется, что представление о бессилии дьявола входит в противоречие с общераспространенной убежденностью в его опасности. Однако дьявол силен лишь человеческой слабостью — его сила имеет зеркально-отраженный характер: «Дело дьявола — пробовать, что в тебе есть, не захочешь ли чего (tentare quod in te est, an velis). А там, где чего захочешь, — там он тебя себе и подчинит, не изменяя твою волю, но пользуясь случаем [уже возникшей в тебе] воли».

Дьявол лишен силы над христианином — но праведность христианина искушаема и испытываема до последнего мгновения жизни, она никому не дана абсолютно и окончательно. «Пока нас удерживает это хрупкое тело, пока „сокровище сие мы носим в глиняных сосудах“ (2 Кор. 4:7)..., победа не может быть верной». В дьяволе, таким образом, парадоксально совмещаются опасность и бессилие.

Выражение этого бессилия святые отцы находят в ряде образов Священного Писания. Сразу два таких образа взяты из рассуждении о левиафане из 40-й главы книги Иова. Строка «Станешь ли забавляться им [Левиафаном], как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих?» (Иов. 40:24) многократно толкуется в христианских демонологических текстах. Огромный левиафан для Бога — то же, что и птичка: так возникает параллель между Левиафаном и малой птицей (воробьем). Дьявол «связан Господом как воробей, чтобы мы играли с ним», — говорит св. Антоний. Мотив воробья возникает уже в весьма ранней греческой «Молитве за одержимых» из «Апостольских установлений» (вероятно, IV в.). «Ты, Кто связал сильного и расхитил все вещи его; Кто дал нам власть попирать змей и скорпионов, и всю вражескую силу; Кто отдал нам связанного змея-человекоубийцу, как воробья — детям... единородный Боже, Сын великого Отца... освободи творение Рук Твоих от страданий, причиняемых чужим духом».

Этот же отождествляющий контраст обыгрывает в своем «Житии св. Антония» Афанасий Великий (ниже цитируем его в одном из средневековых латинских переводов): дьявол — левиафан, но он подцеплен Господом на «крючок креста» и теперь, когда в его пасть вдето кольцо, «разве позволено ему пожирать верующих?». «Теперь несчастного, как воробья, Христос поймал в сеть на забаву (Nunc miserabilis ut passer ad ludum irretitus a Christo est)». Ту же мысль Афанасий повторяет и в другом своем сочинении: «Благодаря Христу гордец стал детской забавой, как воробей». В «Житии св. Пахомия» сам дьявол признает свое сходство с воробьем: «С тех пор как совершилось на земле чудесное воплощение Христа, мы совсем обессилели; так что верующие в имя Христово забавляются с нами, как с воробьями».

Воробей — образ не только умаленного в силе, но и обманутого дьявола: он, как птица, пойман в сети уловкой Божественного провидения, спровоцировавшего дьявола на неправедное убийство безгрешного Богочеловека (на которого дьявол не имел никаких прав) и тем самым лишившего его власти над человечеством. В латинском переводе книги Иова фраза «станешь ли забавляться им [левиафаном], как птичкою» включала глагол illudere, имеющий смысл не только игры-забавы, но и злой насмешки и обмана: «numquid inludes ei quasi avi» — можно перевести и как «разве насмеешься над ним как над птицей [обманешь его как птицу]».

Именно так понимает это место Григорий Великий, трактуя его как описание Божественных сетей, в которые дьявол попался наивно, как птичка. «Сказано же: „разве обманешь его как птицу“. Как птицу обманул его [дьявола] Господь, когда в Страстях единородного Сына показал ему приманку, но скрыл сети. Увидел он, чтo захватил в пасть, но не понял, что именно держит в глотке». Дьявол думал, что «захватил в пасть» обычного человека, но «не понял», что «держит в глотке» Сына Божьего, — и попался. Бог предстает в этой аллегории своего рода птицеловом — морской вариант этой же аллегории отцы церкви находили в образе левиафана (Бог-Отец — рыбак, Христос — опять-таки наживка и т. д.).

По аналогии с этими метафорами Августин разрабатывает и собственную, не заимствованную из библейских текстов метафору мышеловки: «Возликовал дьявол, когда умер Христос, но самой смертью Христа был дьявол побежден: он словно бы попался на наживку в мышеловке (tanquam in muscipula escam accepit)... Мышеловка дьявола — крест Господа (muscipula diaboli, crux Domini); наживка, на которую попался, — смерть Господа». Много позднее августиновская метафора проникает в изобразительное искусство. На правом крыле триптиха Робера Кампена «Благовещение» (ок. 1425, музей Метрополитен, Нью-Йорк) изображен Иосиф за плотницкой работой — изготовлением деревянной мышеловки. Искусствовед Мейер Шапиро первым увидел в этом натуралистически точно воссозданном столярном изделии богословскую аллегорию: мышеловка, сооруженная Иосифом, напрямую соотносится с благовещением, возвещаемом ангелом (на центральной части триптиха): грядущее воплощение Спасителя — ловушка для дьявола.

В том же ряду метафор дьяволовой умаленности-бессилия фигурирует и собака. В проповеди, приписываемой Августину, о дьяволе говорится следующее: «Как собака, он посажен на цепь и может укусить лишь того, кто сам вступит с ним в смертельный союз. Вы видите, братья, что только глупца может покусать собака, сидящая на цепи».

1.3.3.Низменно-материальное: нечистый дух, животное

Природа дьявола — небесная, в то время как человек создан «из праха земного» (Быт. 2:7). Однако им суждено поменяться местами: человек в ходе своего онтологического странствия становится небесным, дьявол — земным. Ориген даже называет дьявола «первым земным», «потому что он первым отступил от небесного бытия и пожелал другой жизни, нежели жизнь высшая». Дьявол — первый, кто стал материальным, кто был облечен в земное тело. «Он был первым из тех, кто имеет тело, он стал тем, кто именован драконом (Иов. 3:8), назван он где-то и большим китом, которого победил Господь... Отступив от чистой жизни, он стал достоин того, чтобы стать первым, кто связан узами материи и тела».

Оставаясь духом, ангелом по своей природе, дьявол одновременно становится самым материальным из всех сотворенных Богом существ. Этот парадокс представляет собой вариацию тезиса о противоречивом сочетании в дьяволе благой природы и дурной воли: удержав ангельскую природу, дьявол в падении, вызванном его дурной волей, погрузился не только во тьму и слепоту, но и в в область низменно-материального бытия: «царство дьявола — материя».

Изгнание бесов

Святые отцы нашли в Библии множество образов, истолкованных ими как метафоры погружения дьявола в область низменно материального. Одной из таких метафор стало и самое распространенное в патристике именование дьявола, заимствованное из Библии (напр., Лк. 6:18), — «нечистый дух», immundus spiritus. Смысловой акцент ставился, конечно, на эпитете; в то же время святые отцы хорошо осознавали скрытое в этом выражении противоречие (как, в самом деле, «дух» может быть «нечистым»?), превращая его в выражении противоречивости самого дьяволова существования. «Дьявол — дух нечистый, он благ в той мере, в какой он дух, и зол в той мере, в какой он нечист; ибо дух он по природе, а нечист он вследствие греха (spiritus est natura, immundus est vitio): из этих двух его начал первое — от Бога, а второе — от него самого».

Нечистоту, осквернение Поль Рикёр считает «первичным символом» зла: «Страх нечистоты и ритуалы очищения лежат в основе всех наших чувств и всего нашего поведения, связанных с виной». Мери Дуглас показала, что представления о нечистоте тесно связаны с идеей нарушения порядка. Дьявол, как мы уже видели, — главный нарушитель миропорядка и, соответственно, самое нечистое из всех нечистых существ: в древнем галльском экзорсизме его именуют «нечистейшим (immundissime) проклятым духом».

Разумеется, архаический мотив зла как нечистоты в раннем христианстве рационализируется, встраиваясь в общую систему представлений о дьяволе. Нечистота интерпретируется как следствие погружения падшего ангела в материальное как в свою тюрьму; ряд библейских историй трактованы как метафорические иллюстрации этого погружения. Комментируя евангельский рассказ о вселении бесов (живших до этого в «гробах») в свиней, которые затем бросаются в море и тонут (Мк. 5:12-13), Петр Хризолог замечает: «Посмотри, где Сатана избрал себе престол. Из гробов переместился в свиней. Зараженный гниением, избирает себе обиталища зловонные и нечистые; наслаждается грязью и нечистотами тот, кто питается зловонием преступлений и грязью пороков. Но таков его адский (tartareus) и ужасный запах, что и природа свиней не смогла его вынести...».

Глубина падения дьявола — ниже человеческой судьбы и человеческой природы — выражалась «животными» метафорами. Ангел, сохранив ангельскую природу, в то же время (таков очередной парадокс патристической демонологии) стал животным. «Тот, кто прежде был архангелом, ныне — дьявол: кто прежде в небесах обитал, ныне подобен змею, пресмыкающемуся в земле; кто некогда возвышался с херувимами, ныне заключен на мучение в свиней, как в темницу». Люди, попадающие под власть дьявола также становятся животными: «В животную природу переходят те, что живут под тиранией дьявола, чуждые всему человеческому».

Метафора дьявола-животного (bellua или bestia — так постоянно называет дьявола, желая подчеркнуть его умаленность, Григорий Великий) конкретизируется в весьма богатом бестиарии. Однако все эти животные личины могут порождаться лишь двумя способами: либо дьявол является в виде животного в «реальности» или некоем видении, либо то или иное животное, упомянутое в Библии, умозрительно осмысляется как аллегория дьявола. Первый способ относится к сфере непосредственного мистического опыта, второй — к сфере ученой работы экзегета. Эти два пути порождения живоных метафор не всегда можно разделить: за описанием «реального» явления дьявола порой скрыты несомненные библейские аллюзии, а аллегорическое прочтение Священного Писания влияет на восприятие «реальности». Так, евангельский рассказ о вселении бесов в свиней многократно оживает в описаниях аналогичных «реальных» событий — он воссоздается вновь и вновь, варьируемый, помещаемый в новые декорации и обрастающий натуралистическими подробностями. Одна из таких вариаций — рассказ Григория Великого о внесении святых мощей Себастьяна и Агаты в бывшую арианскую церковь в Риме. Во время этого торжества «люди, стоявшие снаружи святилища, вдруг почувствовали, что под ногами у них взад-вперед носится свинья»: не миновав ни одного молящегося, она «устремилась к воротам храма, приводя в изумление всех, мимо кого неслась: ведь все ее ощущали, но никто не видел». Григорий не сомневается, что подобным образом из арианской церкви выходил ее «нечистый обитатель».

Исключительное многообразие аллегорических животных имен дьявола, фигурирующих в построениях экзегетов (бегемот, василиск, дракон, змей, лев, левиафан, летучая мышь, волк, различные птицы и т. п.), создает сложный контрапунктический эффект совмещения противоположностей сразу по двум направлениям: с одной стороны, дьявол именуется названиями различных, противоположных по своим свойствам животных; с другой стороны, одни и те же имена применяются и к дьяволу, и к Христу. Экзегет, истолковывающий Библию как метафорическую структуру, должен учитывать два явления: обозначение одной вещи разными именами (multivocatio, в терминах средневековой герменевтики) и обозначение разных вещей одним именем (то, что уже Боэций называл aequivocatio). Совмещение в Библии этих двух явлений создает немало двусмысленностей, которые, однако, воспринимаются самими святыми отцами как нечто должное. С одной стороны, дьявол должен обозначаться многочисленными «вещами», ибо иначе нельзя постигнуть все его свойства. Правильно, говорит Иероним, «называть дьявола и львом, и медведем, и змеем». Примененные к дьяволу как бы с разных сторон, различные и даже антиномичные имена подчеркивают его разные свойства — в полном соответствии с теорией о «значении вещей». Справедливо называют дьявола львом и муравьем, рассуждает Григорий Великий: «Для муравьев он лев, для крылатых — он муравей, ибо древний враг силен против тех, кто ему поддается, и слаб против тех, кто ему сопротивляется».

С другой стороны, нет ничего странного и в том, что одна и та же «вещь» может обладать целым набором значений, вплоть до противоположных. Так, лев выступает олицетворением и Сатаны («противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» — 1 Пет. 5:8), и Иисуса Христа («лев от колена Иудина, корень Давидов, победил» — Откр. 5:5). «Обладает лев и силой (virtus), и свирепостью. Сила его обозначает Христа, свирепость — дьявола».

Многозначность вещей и возникающая вследствии нее «аллегорическая омонимия» требовали от экзегета большой осмотрительности: дьявола можно было принять за Бога, и наоборот. От этой опасности предостерегает Августин, рассуждая о тождественных именах дьявола и Бога: «Имя льва означает господа, ибо „победил лев от колена Иудина“ (Откр. 5:5), и дьявола, ибо „попрал льва и дракона“ (Пс. 90:13). Научитесь правильно понимать, когда говорится фигурально (figuraliter); не думайте, что камень всегда обозначает Христа, если в одном месте говорится, что камень — это Христос (1 Кор. 10:4). Одно и то же может означать разное... Если слышишь первую букву в имени Бога и думаешь, что оно — везде, где есть эта буква, то уничтожишь ее в имени дьявола. С той же буквы начинается имя Бога, что и имя дьявола, а тем не менее нет ничего более далекого друг от друга, чем Бог и дьявол».

1.3.4 Множественность

Дьявола «много»: имя ему «легион» (Лк. 8:30) — слова евангельского одержимого понимались как самоопределение демона. Не обладая собственной устойчивой, единичной сущностью, он как бы постоянно распадается на призрачные множества — существует одновременно в бесчисленных вариантах, изводах, личинах. Однако эта его особенность вовсе не представляется святым отцам достоинством: множественность дьявола — не добавление к единичности, но, напротив — умаление единичности, ущербность, неспособность существовать как нечто единое и единственное. У дьявола множество имен, личин, форм; однако это множество — лишь очередная метафора его умаленности, свидетельство его неспособности иметь одно, но собственное имя, одно, но собственное лицо.

Стих Виргилия о фурии Алекто: «У тебя тысяча имен и тысяча способов вредить (tibi nomina mille, mille nocendi artes)» (Энеида 7:336) был перенесен латинскими богословами на дьявола, став как бы девизом и эпиграмматическим выражением его множественности. «Преследует меня враг, у коего тысяча имен, тысяча способов вредить, и я, несчастный, возомнил себя победителем, а сам пойман?», — пишет Иероним в одном из писем.

Метафора множественности конкретизирована в тех явлениях дьявола, где он нередко как бы растекается на несколько персонажей. Так, он предстает в виде сразу нескольких сражающихся гладиаторов; «играет» перед неким монахом «в различных обликах женщин (in diversis mulierum formis)». Св. Авраам-отшельник слышит голос дьявола «словно бы исходящий от некоего множества (vox quasi cujusdam multitudinis)»: дьявол — и один, и в то же время не один. В келью того же Авраама Сатана врывается «словно огромная толпа (quasi turba plurima)», «они словно влекли друг друга и друг друга поощряли криками, стремясь бросить Божьего человека в яму».

В описаниях такого рода местоимение и глагольные формы, обозначающие количество демонов, порой странно колеблются между единственным и множественным числом. Так происходит и в вышеприведенном тексте: Сатана, до своего превращения в «толпу», был один, — и далее, когда святой молитвой эту «толпу» разгоняет, Сатана вновь оказывается в единственном числе: «Тогда Сатана, воскликнув, сказал: „Увы, увы мне! Уж и не знаю, чем еще могу тебе навредить (Heu! heu me! quid tibi de caetero faciam nescio)“».

Собственно, то же самое происходит и в исходном тексте традиции — в Евангельском рассказе о бесах, из одержимого перешедших в свиней. На вопрос Иисуса «Как тебе имя?» одержимый (или демон устами одержимого) отвечает: «легион». Одержимый говорит нечто странное — он фактически говорит, что «его много», а Евангелист поясняет: «потому что много бесов вошло в него». Далее открыто появляется множественное число: «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну» (Лк. 8:31).

Характерную вариацию на тему дьявольской множественности находим в галльском житии VI в. Некоему Сабиниану, галльскому монаху, дьявол, «изменив мужское обличие», является «в стыдливейшей форме двух девочек (sub duarum puellarum forma pudicissimo)». На монаха это не производит никакого впечатления — «он распознал под двойным обличием (sub specie gemina) одно чудовище» и обратился к нему с такими укоризненными словами: «Что ты все показываешься мне в различных формах? Как же не становится стыдно тебе, о глупейший, когда меня ты с Божественной помощью всегда видишь одним и тем же (unum ac solum), и никогда не видишь иным, чем видел прежде!». Сабиниан противопоставляет свою неизменность — изменчивости и множественности дьявола, которая представляется монаху чем-то постыдным и ущербным. Способность дьявола умножаться на глазах, превращаться в толпу не вызывает у монаха никакого восхищения: он понимает, что дьяволу попросту отказано в том даре, которым обладает человек, — всегда быть самим собой.

2. Чужой и человек

Отношения дьявола и человека предстают в двух основных модусах: битвы/войны и обмана. С врагом естественно сражаться, его естественно обманывать; однако, поскольку дьявол — враг особого рода, то понятия войны и обмана применительно к нему приобретают особый смысл.

2.1 Метафоры битвы

Исцеление бесноватых; Византия. XIII в.

Дьявол — абсолютный враг, чужой в предельно расширенном смысле слова (чужой всему бытию), а потому война с ним приобретает абсолютный характер: «Борьба эта без конца, враг этот без перемирия (conflictus iste sine fine, hostis iste sine pace)»; «война эта не знает никаких перерывов; не имеет она ни легатов, ни фециалов; война эта непримирима...».

Кроме того, поскольку дьявол-чужой в значительной степени интериоризирован, будучи зеркальным отражением человеческих грехов, то интериоризуется и война с ним. «Не внешнего врага нам следует бояться: в нас самих заключен враг (in nobismetipsis hostis inclusus est). Внутри, в самих себе каждодневно ведем войну...». Петр Хризолог в этой связи говорит о «новом порядке войны (novus est hic ordo bellandi)», противопоставляя обычную войну с внешним врагом («можно стерпеть врага, которые извне стучит в стены») гораздо более страшной внутренней войне: «Тот, у кого враг внутри (cui vero est intus inimicus), у кого противник в самих внутренностях неистовстствует..., тот не может быть сам своим победителем, не может быть своим освободителем, но ищет чужой помощи, ищет другого защитника».

Мы, в нашей системе понятий, можем определить это явление как метафоризацию понятий войны, битвы или состязания, — как двойной метафорический перенос, при котором, во-первых, конкретные, «земные» реалии и термины битвы/состязания переносятся на глобальную, космическую ситуацию столкновения Божественного и дьявольского, а во-вторых, они же переносятся внутрь человека — поскольку именно там происходит это столкновение.

2.1.1 Войскoвое сражение

Все атрибуты античного военного дела, все понятия военной науки, все виды вооружения используются в описаниях внутренней войны — но уже в переносном, фигуративном смысле, как метафоры. «Увидев, что пришло время духовных войн (tempus bellorum spiritualium), как воины Христа,... пребудем в лагерях Церкви (Ecclesiae maneamus in castris), будем бодрствовать в боевом строе Христа (vigilemus in acie Christi)». Последовательная метафоризация военных реалий порождает пространные словесные построения, вроде следующего: «Порочные демоны имеют оружие, но и праведные вооружены. У праведного есть щит веры, у дурного же свой щит — щит неверия; у первого — меч разума, у второго же — меч безумия и безрассудства. Тот защищен латами справедливости, этот — опоясан доспехами несправедливости».

«Боевому строю» праведных противостоят «фаланги» демонов, воины вооружены по всем правилам боевого искусства, с тем отличием, что все их оружие — внутреннее, духовное («стрелам нечистых помышлений» противостоит «меч духа», и т. п.).

2.1.2 Атлетическое ристалище

Другим источником метафор, передающих идею космической и вместе с тем внутренней битвы с дьяволом, стала античная практика атлетических ристалищ. О метафорическом переосмыслении этой практики свидетельствует т. н. 4 книга Маккавеев, вошедшая в корпус Септуагинты, где мученичество Маккавеев описано как «агон», зрителем которого был весь мир, а сами мученики названы «атлетами» (4 Макк. 17:11-15). В уже упомянутом метафорическом предсмертном видении св. Перпетуи битва с дьяволом представляется ей ристалищем атлетов на арене.

Функционально близкие метафорам войскового сражения, метафоры атлетического ристалища в то же время имеют несколько иной смысл, оттеняя иные аспекты битвы: если описания сражения до зубов вооруженных «воинов Христовых» в «боевом строю» подчеркивают их виртуозное владение добродетелями как своего рода оружием, то в описаниях атлетического состязания с дьяволом на первое место выдвигается мотив наготы, выражающий идею отречения от мирского как главного условия победы.

«Нас, к Господу приходящих, Господь наставляет, что мы должны отречься от всего своего, ибо мы идем на битву веры (ad fidei agonem) и ведем борьбу против злых духов. У злых же духов в этом мире нет ничего своего. Итак, мы обнаженные должны бороться с обнаженными (nudi ergo cum nudis luctari debemus). Ведь если кто-то в одежде борется с нагим, то одетый быстрее будет брошен на землю, поскольку его есть за что ухватить (quia habet unde teneatur). А ведь что такое все земное, если не своего рода одеяния тела? Тот же, кто спешит на войну с дьяволом, должен сбросить одежды, чтобы не упасть».