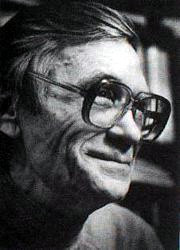

Фрагмент из сборника воспоминаний о Вадиме Кожинове (составитель И. Колодяжный)

Вадимом Валериановичем я познакомился осенью

До телепередачи я знал его литературоведческие труды, и я был очень рад, что, благодаря этой передаче, смог познакомиться с ним. Я помню, как нас, ещё студентами, водили в ИМЛИ на конференции. И

Бывало (когда мы были молодыми), после получения

Я по молодости любил повторять некрасовские строки: «Кто живёт без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». А Вадим Валерианович говорил, что это слова революционера. Потом, прошло время, и я понял, что это действительно так.

Повторяю, что не пишусь в его друзья, если бы! Как он их холил, продвигал, вводил их работы в литературный и общественный оборот. Он вообще дважды образец для подражания: и как критик, и как историк. Как критик, он пристрастен, он не дает в обиду своих. А ведь он же фактически свершил великое дело спасения русской поэзии второй половины двадцатого века. Либералы (а либеральность, по выражению Валерия Гаврилина, это наглость негодяев) стали рифмовать впечатления своих мелких биографий, то есть поездки за границу, куда, например, никогда бы не пустили Рубцова, знакомства со знаменитостями, что обличало холуйство, и свое всегдашнее «чего изволите» очередной власти. Мало того, стихи были плохи, чаще выдрючивания и самохвальство. Но только их и хвалили, и продвигали, и переводили, создавая за рубежом мнение, что русская поэзия — это требование «убрать Ленина с денег, он же для сердца и для знамен». Поэты Кожиновской «стенки» имели в сердце любовь к России. И Кожинов заставил критику заниматься русскими поэтами, а не русскоязычными, внушил читателям тягу к настоящему русскому слову. И поэты России невольно тянулись к тем, кого заметил и ободрил Кожинов, понимая, что именно на путях Кузнецова, Передреева, Рубцова, Куняева, Решетова, Курдакова следует искать приложение и своего таланта к служению России.

Второй образец поведения творческого человека оставил нам Кожинов, явивши образец русского историка. Вот здесь он четок и беспристрастен. Тут он убийственно доказателен. Вспомним его исследование времени Иоанна Грозного в сопоставлении с историей Европы того времени. Да любое взять. Даже и его ошеломивший многих разбор списка лауреатов Нобелевской премии можно отнести не к трудам критика и литературоведа, но к анализу историка. Рядом с этим я поставил бы труд Петра Палиевского «К понятию гения». То и другое было прилюдным раздеванием голых королей, навязанных авторитетов, которые по сути были пустышками и служили всегдашней либеральной службе — унижению России.

В «Русском альбоме» Анатолия Пантелеева напечатан автограф Вадима Валериановича, два предложения из которого хочется выписать: «Ни разу за всю тысячелетнюю историю русские не запятнали себя насилием по отношению к иноплеменникам

В декабре 1977 года состоялась знаменитая дискуссия «Классика и мы», благотворные раскаты которой прокатились по всей России. Мотором этой дискуссии был, конечно, Кожинов. И правильно сделал, что затеял ее, потому что терпеть паразитирование на русской классике дальше было невозможно. Помню, на одном из писательских вечеров (в ЦДЛ) Кожинов отозвался о продуктах стихотворчества

Я часто ездил с Кожиновым в составе писательских делегаций. Очень помню поездку в Севастополь в 1994 году. Это была важная поездка: тогда как раз только начались притязания Украины на Севастополь. Кожинов, обладая огромным знанием исторических фактов о взаимоотношениях России и Крыма, был неопровержим в своих доводах. По настоянию Вадима Валериановича мы посетили могилу отца Юрия Кузнецова на

У Кожинова была огромная известность и популярность. На него шли. Но он был клинически безразличен к успеху. Он был трудяга, чернорабочий исторической науки, и не случайно последние 10–15 лет вся его работа сосредоточилась на разгребании грязи, которой заляпали Россию. Для меня представляется очень важной его работа о черносотенцах как о лучших людях той эпохи (Дмитрий Менделеев, Иоанн Кронштадтский, Виктор Васнецов). В этих людях отразилось предчувствие близких грядущих бед; черносотенцы позволили разглядеть опасность, и у многих повязки с глаз были сорваны. Его биография Тютчева — это, несомненно, по тем временам подвиг. Как был событием и трёхтомник «Теория литературы», в котором он участвовал. Ещё одним из важнейших его деяний было переиздание в конце жизни «Палеи толковой».

Одна из моих последних встреч с Кожиновым произошла у него дома в конце

Личность Кожинова была яркой, неординарной, значительной для судьбы России, для истории русской литературы. Это был пример личности, которую или любят или ненавидят. Ему хватало и того и другого. Любви он не искал, к ненависти был равнодушен. У Вадима Валериановича были несокрушимые качества великого борца за русское дело. Его бойцовские качества были спасительны для русского движения. Рядом с ним было стыдно быть несмелым.