Вечер, сумрачная питерская коммуналка, 1975 год, я сижу за огромным, занимающим полкомнаты столом с резными краями и читаю «Ленинградскую правду»; вдруг — перебой сердца — внизу полосы крохотный прямоугольник в черной рамке: «Умерла Ольга Федоровна Берггольц». Ни слова больше. Я зову: «Мама!»; моя мама — блокадница — робкая женщина, которой требуется мобилизовать все свое гражданское мужество, чтобы подойти к окошку и заполнить какую-нибудь квитанцию, с несвойственной решимостью берет телефонный справочник и набирает номер Лазаря Ефимовича Маграчева, известного всем ленинградцам журналиста, работавшего вместе с Ольгой Федоровной на радио. Не так давно мы простились с ним… «Не знаю, все скрывают», — не сдерживая раздражения перед незнакомым человеком, отвечает Лазарь Ефимович. Однако же обещает позвонить, как только узнает…

Сумрачная улица, я стою напротив Дома писателей, не смея присоединиться к жалкой горстке людей, выносящих гроб. Мокрый снег. В платок кутается Мария Федоровна. Ей отказали, родным отказали — нам всем отказали — не разрешили похоронить Музу блокадного Города на Пискаревском кладбище.

«Скопления не хотели. Романовский обком наконец-то мог отыграться…», — пишет в своих мемуарах Даниил Гранин. Остановили у Пискаревки на минуту, не больше, подгоняемые «подкованным» водителем, напротив памятника со стихами, выбитыми как на каменных скрижалях: «Никто не забыт, и ничто не забыто» — словами, которые из-за частого употребления потеряли остроту, а из-за паутины лжи и патоки — смысл.

«Как-то будут хоронить его наши держиморды? Поди, не дадут народу проститься с ним, не поместят даже некролога», — пишет Ольга Федоровна в дневнике о смерти Зощенко — словно пророчески описывает свои похороны.

* * *

«Ольга. Запретный дневник». К столетию поэта в издательской группе «Азбука-классика» вышла книга, в которую включены дневниковые записи 1939–1949 годов, изъятые после смерти; впервые обнародованы материалы из архива ФСБ следственного дела Ольги Федоровны; письма из Архива литературы и искусства, Института русской литературы РАН; стихи, в том числе ранее не опубликованные; воспоминания об Ольге Берггольц.

Судьба дневников, как человеческая судьба, практически параллельна жизни поэта. Скрывала, закапывала, прятала на даче, прибивала к обратной стороне скамейки огромным ржавым гвоздем; их изымали при обысках, зачитывали на допросах и возвращали, словно арестантов из застенков. Наконец, дневники увидели свет. Листаем их, и перед нами встает образ страдалицы и героини, возвращающейся из оболганного небытия.

Дневник Ольга Федоровна ведет чуть ли не с детства, с несвойственной тому времени искренностью, словно нет никаких преград, словно между поэтом и бумагой нет даже кожи. Дневник сопровождает всю ее жизнь — бодрую комсомольскую юность, краткий период соблазна советской утопией, медленный процесс осознания разрыва между жизнью народа и официальной пропагандой; вместе с раздроблением судеб друзей, гибелью в лагерях первого мужа, Бориса Корнилова, приходит понимание бесчеловечности, применяемой для внедрения «самой справедливой теории» в практику.

Долго ей еще будет казаться, что все-таки есть сияющая мечта, идеал, который поруган этими «страшными», еще долго будет она писать вполне советские стишки. Вместе со вторым мужем, Николаем Молчановым, будет бороться с басмачами, ее покровительственно похлопает по плечу Секретарь Союза писателей Фадеев.

Девочка из религиозной семьи, воспитанная бабушкой, мамой — Ольга Федоровна не расставалась с иконой Ангела Благого Молчания до своего последнего дня. Самое главное не исчезает — «молитва как серебряное ведерко» всегда с ней — но ее уже отучили искать силы в Боге, она ищет в себе; до полного испепеления.

«Покалечена, сильно покалечена, но, кажется, не раздавлена…»

Первый арест. 1938. Второй арест. 1939. Задается вопросом, побежденная или победитель — ?, раздавлена или «мучима химерами» — ?

«Тупость проходит понемногу-понемногу».

Она еще мечтает о восстановлении чести «честных коммунистов», на полном серьезе рассуждает, не написать ли Сталину.

В дневниках видна мучительная работа души, видно, как исчезает советская шелуха, коррозируется мечта об идеале, и «все глубже и глубже опускается серебряное ведерко».

«Скоро 6 месяцев, как я на воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, чтобы я не видела ее во сне»… В дневнике появляются аресты, доносы, оговоры, издевательства…

В какой-то момент духота, страх сгущаются так, что уже нет разницы между повседневной жизнью и тюрьмой. И палачи, и жертвы перетекают из камер в залы Союза писателей и обратно, и окружают их все те же подлость и ложь.

«Загаженные, измученные дневники».

Уже в 1940 году она пишет дневник, осознавая, что его будет читать следователь.

Уже в 1940-м точно отделяет себя от этих «подлецов», «лжецов».

Из тюрьмы вышла «со смутной, зыбкой, но страстной надеждой, что «все объяснят», что то чудовищное преступление перед народом, которое было совершено в 35–38 гг., будет хоть как-то объяснено… В июле тридцать девятого я еще чего-то ждала, теперь чувствую, что ждать больше нечего — от государства».

«Я задыхаюсь в том всеобволакивающем, душном тумане лицемерия и лжи, который царит в нашей жизни, и это-то и называют социализмом!!!», — 1941 год.

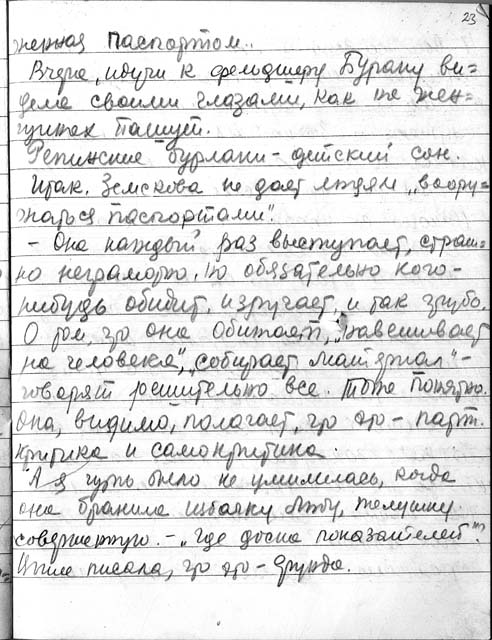

Пробитая гвоздем страница дневника Ольги Берггольц с записью от 26 мая 1949 года

* * *

Помню замершее лицо мамы, когда я пришла из школы в красном галстуке: «Мама, я крещеная?». «Да». «Вот, наверное, поэтому я так часто болею». Мамино молчание — что она могла сказать? Аккуратно, осторожно, книгами, стихами, примерами мама противостояла советской пропаганде и где-то к моим 14 победила окончательно. Мы жили в военном гарнизоне. Стандартной советской школе не было никакой альтернативы — интеллигентного круга, который я нашла потом, когда мы вернулись в Ленинград. Остро помню мысль — почему я вижу то, что не видят другие, почему вся эта фальшь мне противна, а они считают ее нормой?

Кругом ликуют: «Белое!», а ты видишь, что чернее некуда, но обязан ликовать со всеми. Кошмар раздвоения.

* * *

В ее жизни вариантов делалось все меньше и меньше. «Предлагают написать очерк о днях финской войны… Нет, не буду! … правды — жестокой, нужной, прекрасной — об этом все равно нельзя написать…. И «не принимала» я эту войну»…

Путаница закончилась, во всей полноте она осознает раздвоенность — есть государственная машина, цели которой уже не видны и непонятны, и есть жизнь. Нам, жителям брежневского застоя, уже не представить боли разочарования в высоких идеалах. Мы уже все знали про эти «зияющие высоты».

«Сегодня Коля закопает эти мои дневники… Если выживу — пригодятся, чтоб написать всю правду. О беспредельной вере в теорию, о жертвах во имя ее осуществления… О том, как политика потом сожрала теорию, прикрываясь ее же знаменами, как шли годы немыслимой, удушающей лжи»…

Начинается война.

«Позор в общем и в частности. На рабочих окраинах некуда прятаться от бомб, некуда. Это называлось — «Мы готовы к войне».

«Ничтожность и никчемность личных усилий — вот что еще дополнительно деморализует…. Собственно, меня не немцы угнетают, а наша собственная растерянность, неорганизованность, наша родная срамота…». «Мне говорят, что я должна писать стихи… Хорошо… — буду».

«Я не знаю, чего во мне больше — ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего… к нашему правительству. Этак обосраться! Почти вся Украина у немцев — наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди!»

«Зашла к Ахматовой, она живет у дворника в подвале… Анна Ахматова, муза Плача, гордость русской поэзии… Она почти голодает, больная, испуганная. А товарищ Шумилов сидит в Смольном в бронированном удобном бомбоубежище и занимается тем, что даже сейчас… не дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, слова… А я должна писать для Европы, как героически обороняется Ленинград, мировой центр культуры».

К войне она потеряла троих детей. Двое умерли. «Степку» сапогами во время допросов выбивают из живота. Пропадает где-то в лагерях ее первый муж, в первый год войны от дистрофии умирает второй. Отца, военного врача, который всю свою трудовую биографию, начиная с Первой мировой войны, лечил раненых, арестовывают и высылают из города. По дороге на всех пересылках он организовывает лазареты. Лечит контуженных, раненых, дистрофиков, варит кисельки для блокадников…

1942 год. Первый раз в ее дневниках звучит псалом. «Аще забуду тебя, Иерусалиме»...

Работает на радио. Над закостеневшим Городом звучат ставшие хрестоматийными строки:

Я говорю с тобой под свист снарядов,

Угрюмым заревом озарена,

Я говорю с тобой из Ленинграда,

Страна моя, печальная страна…

В историю страны входят 900 дней, черная тарелка радио, стук метронома и «125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам».

Голод, мороз, смерть, страх, позор — и над всем этим Голос Ольги Берггольц — средоточие не жизни даже, а бытия, того, что станет духом ленинградской трагедии — смешение человечности, веры, надменности. Той надменности, которая до сих пор живет у нас в генах и отзывается камертоном в геометрии площадей; той самой надменности, за которую спустя несколько лет будут ломать ленинградскую интеллигенцию, превращая великий город в населенный пункт с областной судьбой…

Анна Ахматова и Ольга Берггольц. 1947 год

* * *

Сумрачная, пустая комната, маленькая девочка сидит в ней, закутавшись в какие-то тряпки: умерли все. Низкий, гудящий звук летящего немецкого самолета. «От советского информбюро», — в сводке мрачно приподнятые советские интонации дикторов, и вдруг голос Берггольц, мягкий, женский, человеческий.

Маленькая замерзшая девочка чувствует, что не одна, что жива. Не выживи она, не читали бы вы сейчас этих строк…

* * *

Как судьба вывела Ольгу Берггольц на такую высоту!

Из дневников стал известен эпизод о двухмесячной поездке в Москву. Только одно держит ее в столице — попытки рассказать правду о том, что происходит в блокадном Ленинграде. Ходит по комитетам, пытается что-то доказать. «Я просила отправить посылку с продовольствием на наш Радиокомитет. Холеный чиновник... говорил… «ленинградцы сами возражают против этих посылок» (это Жданов — «ленинградцы»!), что «государство знает, кому помогать» и т.п. муру. О, Иудушки Головлевы!»

Она возвращается, потому что там бытие, а здесь ложь. Идеальные увлечения кончились, личная судьба разбита. Единственным смыслом становится Город.

Хоронит одного за другим. Только работа в Радиокомитете позволяет ей сохранять себя как человеческое существо, поддержка друзей и нового мужа, Георгия Макагоненко, тоже сотрудника Радиокомитета.

И лег в ногах, окоченевший сам,

И ничего не называл любовью»…

«Молитва — серебряное ведерко, которое опускает человек в свою глубину».

В 1942-м возвращается то, что она пыталась заместить верой в утопию. В заклеенных крест-накрест окнах видит «Крест отчаянья» и бормочет: «Да воскреснет Бог!».

«Твой час настал, — молись».

Блокада в ее стихах становится образом русской Голгофы.

Вот женщина стоит с доской в объятьях;

угрюмо сомкнуты ее уста,

доска в гвоздях — как будто часть распятья,

большой обломок русского креста.

Еще до окончания войны пишет: «Живу двойственно: вдруг с ужасом, тоской, отчаяньем — слушая радио или читая газеты — понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится».

Заканчивается война, и все продолжается так же. Эта банда испугана тем, что народ вдохнул свежего воздуха. Сталин боится боевых офицеров, чует в них потенциальных декабристов, повидавших западной жизни, отправляет в лагеря. Люди, возвращающиеся из плена, оккупации, получают клеймо пособников. Появляется слово «реэвакуация». Не пускают тех, кто был эвакуирован из города, на место ленинградцев завозят жителей новгородской, псковской областей.

Надо было доламывать тех, кого не доломали до этого — люди, которые могли противостоять одному злу, возможно, могли противостоять и другому. Подлая власть нуждалась в подлецах.

Расправа над Зощенко, Ахматовой, травля Шварца, Ленинградское дело.

1949 год. В городе идут аресты: вначале — партийные работники, но никто не может быть уверен, что и его не «привяжут» к этому делу. Ольгу Федоровну начинают травить. Упрекают в упадничестве, индивидуализме, в том, что допускает крупные ошибки, восхваляя «безыдейно-этическое» творчество Ахматовой, продолжает воспевать тему страдания и ужасов перенесенной блокады.

Не дам забыть, как падал ленинградец

на желтый снег пустынных площадей.

Друзья из Публичной библиотеки предупреждают, что ищут компромат в ее книге «Говорит Ленинград».

Спасаются с мужем бегством. В каждой машине видят гепеушников, которые, как бесы, мчатся за ними по лесу — то ли мерещится, то ли нет. Прячут дневник на даче.

«Мы ехали, и даже луна гналась за нами, как гепеушник».

Почему не достигли, не дотянулись руки? Причин было несколько: с литературной сцены оттеснили, новые стихи не печатали, она спивалась. Создали удобный образ советской поэтессы, писавшей военные стихи и комсомольские песни — все-таки дотянулись…

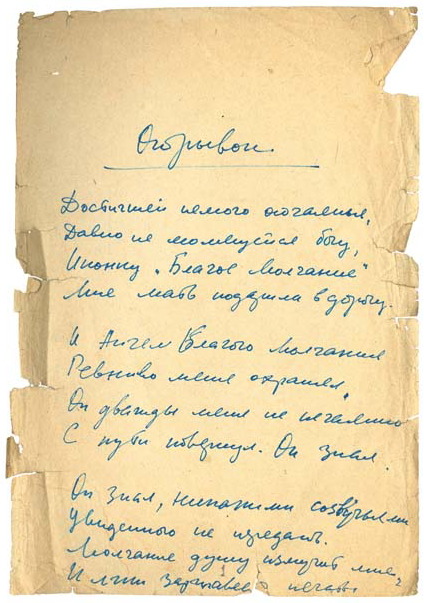

Автограф стихотворения «Отрывок»

«И равнодушны наши книги, и трижды лжива их хвала».

«А, брось, Миша, ну что ты от меня хочешь? Почему ты хочешь, чтобы меня принимали в Кремле?» — «Потому что я не хочу, чтобы ты была на Лубянке», — это говорит ей Михаил Светлов: приспосабливайся, иначе убьют, оскорбят память, вычеркнут из жизни.

Друзья твердят: «Все средства хороши,

Чтобы спасти от злобы и напасти»…

Я даже гибели своей не уступлю

за ваше принудительное счастье…

Всегда находится один, «Сумевший Подняться». Она сумела. Продолжала свидетельствовать. В своей поэзии, в своем дневнике…

Что остается? — Искромсанная судьба, искромсанные судьбы... Из-за уже слегка приоткрытых дверей льется такой поток крови и гноя… еще кто-то хочет, чтобы мы молчали, чтобы в 2010 мы их еще раз оболгали, но уже своим молчанием…

* * *

Последняя просьба, которую пытаются выполнить друзья — чтобы «Ныне отпущаеши» звучало над ней, когда она уже не услышит.

— Ну что вы? Ведь Берггольц коммунист. Она давно отреклась от религии.

* * *

…Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем,

так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням:

никто не забыт, и ничто не забыто...