Прямизна нашей мысли не только пугач для детей,

Не бумажные дести, а вести спасают людей.

О.М.

Весть летит светопыльной обновою,

И от битвы вчерашней светло.

О.М

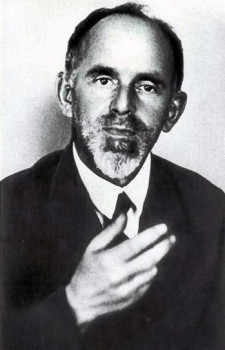

В письме Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года — таком судорожном и трудном, написанном поистине de profundis, из глубины, из бездны, — есть слова:

«Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе».

Ничего не скажешь — все исполнилось, все сбылось. Предсказание воронежского ссыльного оправдано временем. Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги «в ее строении и составе» необратимы — след алмазом по стеклу, как Мандельштам выразился однажды о воздействии Чаадаева. Масштаб мандельштамовского творчества — объективно уже вне споров. Другое дело, что всегда, может быть, будут люди, которых Мандельштам просто раздражает; что же, в его мысли, в его поэзии, во всем его облике и впрямь есть нечто царапающее, задевающее за живое, принуждающее к выбору между преданностью, которая простит все, и нелюбовью, которая не примет ничего. Отнестись к нему «академически», то есть безразлично, не удается. Прописать бесприютную тень бесприютного поэта в ведомственном доме отечественной литературы, отвести для него нишу в пантеоне и на этом успокоиться — самая пустая затея. Уж какой там пантеон, когда у него нет простой (с. 190) могилы, и это очень важная черта его судьбы. Что касается литературы, не будем забывать, что в его лексиконе это слово бранное: отчасти вслед за дорогим ему Верленом1, но куда резче Верлена и с другими акцентами. «Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил». У нас еще будет случай подумать и поговорить о смысле этой фразы; а пока будем помнить поразительный факт: бытие поэта понято Мандельштамом как смертельная борьба не с «литературщиной», а с литературой, то есть именно с тем, говоря по-соловьевски, отвлеченным началом, которое берется благодушно узаконить поэзию — и через это благополучно нейтрализовать ее. Вот перспектива, перед лицом которой поэт — «оскорбленный и оскорбитель».

Сказав о песни, о своей песни: «утеха для друзей», Мандельштам недаром поспешил добавить: «и для врагов смола». По правде говоря, не одним врагам с ним нелегко. Лермонтов у него назван «мучитель наш»; не раз возникает искушение — переадресовать эти слова ему самому. Если он нас измучил — каково же с ним тем, кто выбрал нелюбовь к нему? Положительно, без темных лучей вражды спектр того ореола, в котором является нам мандельштамовская поэзия, неполон. Если эти лучи погаснут, если Мандельштам перестанет тревожить и озадачивать, это будет плохая примета, знаменующая окончательную победу отношения к его поэзии не как к вести, а как к вещи, утехе уже не для друзей, а для коллекционеров. Но пока этого не случилось — голос вражды вместе с иными голосами по-своему свидетельствует о значении присутствия Мандельштама в нашей культуре и нашей жизни.

Об этом — уже не имеет смысла спорить. Но все, что касается облика поэта и характера его поэзии, — область содержательных разногласий. «Мандельштамисты» в нашей стране и за ее пределами разделены острыми спорами: достаточно вспомнить (с. 191) резкость, с которой делаются заявления «за» или «против» при обсуждении «мифологической» интерпретации, методологии школы Тарановского и т. п.2 А как поляризуются черты личности в изображении мемуаристов! Воспоминания Н. Я. Мандельштам и А. А. Ахматовой, отчасти Б. С. Кузина и Н. Е. Штемпель3 дают монументальный образ, в котором к реальности ничего, в общем, не прибавлено, вот только кое-какие «случайные черты», как это называлось у Блока, стерты. Напротив, именно демонументализирующие, дегероизирующие черты выходят на передний план в записях Э. Г. Герштейн,4 сила и слабость которых — в отсутствии пропорций, то есть сортировки материала. Но даже у Надежды Мандельштам и Кузина социальная позиция поэта в одни и те же годы выглядит совершено различной, а интерпретаторы разводят линии еще дальше — на одном полюсе творится либерально-гражданственная легенда о поэте, чуть ли не главной заслугой которого оказывается обличение сталинизма; на другом, как у Г. Фрейдина, все гражданские мотивы мандельштамовской поэзии без остатка сводятся к игре, к «театру для самого себя», к инсценировке импровизируемой мистерии на тему обреченности избранника. Споры об этом непосредственно затрагивают конкретнейшую текстологическую практику — как в случае последней строки стихотворения «Если б меня наши враги взяли...» То же — с отношением Мандельштама, что называется, к культурному наследию; проблема в его случае важная, недаром же хрестоматийной стала мандельштамовская формула об акмеизме как «тоске по мировой культуре», но прийти к согласию хотя бы о подходе к этой проблеме не получается. Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, (с. 192) ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например: а дочитал ли он до конца хоть «Федру» Расина, ту «знаменитую «Федру»» — «Я не увижу знаменитой «Федры»...», — которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу? Ну, положим, именно этот вопрос основан на довольно простеньком недоразумении5 ; однако в целом осциллирование образа Мандельштама между фигурой умника-историософа, вложившего в хитрые шифры метафорики страх как много премудрости (например, у немецкого исследователя Р. Дутли), и фигурой идиотического невежды, не способного заинтересоваться ничем, кроме капризов сюрреалистического воображения, которое отдано в безраздельную власть самых случайных созвучий, — очень характерно.

Несогласуемые между собой, не сводимые воедино представления о Мандельштаме — словно проекции трехмерного тела на плоскость. (Еще нужно проверить, разумеется, насколько точно снята каждая из проекций, но это уже другой вопрос.) Чтобы получить три измерения, восставляют к прямой перпендикуляр, проводят через две прямые плоскость, а затем восставляют новый перпендикуляр, на сей раз — уже к плоскости. Поэзия, по Мандельштаму, — пространство даже не трехмерное, а четырехмерное. Можно понять, что поэт только и занимается восставлением «перпендикуляров», что он весь — поперек и наперекор самому же себе («себя губя, себе противореча...») и что это — не только от странностей психологии, от извилин биографии, но прежде всего потому, что иначе ему не освоить полноты измерений своего мира. По крайней мере, таков поэт мандельштамовского склада. У других поэтов, даже подлинных, мы найдем (с. 193) и однолинейную динамику порыва, и красоты, остающиеся на плоскости; у Мандельштама — не найдем или почти не найдем, и это сближает его с самыми большими из его собратьев, с его любимым Данте, с его Пушкиным и Тютчевым. А так как по извечному закону расплачивается за поэта человек, не приходится удивляться обилию «перпендикуляров» и «углов», разрывов и контрастов в человеческом бытии Мандельштама. Можно было бы понять, в чем дело, из поэзии самой по себе, даже не вспоминая о свойствах психофизического склада и, что важнее, о свойствах времени. Но те и другие свойства, конечно, присутствовали, чтобы осложнить жизнь человеку и чтобы сполна и без остатка, но преобразованными, преображенными, проясненными войти в поэзию.

* * *

Как облаком сердце одето

И камнем прикинулась плоть,

Пока назначенье поэта

Ему не откроет Господь.

О. М.

2/14 января 1891 года у Эмиля Вениаминовича и Флоры Осиповны Мандельштамов родился старший из трех сыновей — Осип. Вспомним: 1889 — год рождения Ахматовой, 1890 — Пастернака, 1892 — Цветаевой.

Со временем будет сказано:

Я рожден в ночь со второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадежном году — и столетья

Окружают меня огнем.

А тогда девятнадцатый век шел к своему концу, и чего-чего — огня в нем не чувствовалось. «Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному, — девяностые годы слагаются в (с. 194) моем представлении из картин, разорванных, но внутренно связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни» («Шум времени»). Тихое убожество и обреченная провинциальность — в поэзии выражением их была надсоновщина, в явление которой Мандельштам будет со временем вглядываться и вслушиваться уже с гигантской дистанции как в «загадку русской культуры», в «непонятый ее звук», но которая успела положить свою тень на его полудетские стихотворные опыты, решительно ничем не предвещавшие того, что будет писать юноша, не говоря уже о взрослом человеке: нормальные образцы народнической лиры.

Отец Мандельштама — странный, причудливый человек, погруженный в изобретение своей, как он выражался, «маленькой философии», тянувшийся к культуре, но не получивший образования; по выражению Н. Я. Мандельштам, он «был не фантазером, а фантастом, вернее фантасмагорией». Торговля кожей доставила ему возможность жить с семьей в Петербурге, но шла незадачливо — мешала сумасшедшинка. «У отца совсем не 6ыло языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал, Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки». На это безумие с тихим испугом смотрела мать поэта — родственница известного историка литературы С. А. Венгерова, тип еврейки в русской интеллигенции. «Речь матери — ясная и звонкая без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны, — но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков?»

(с. 195) От матери мальчик унаследовал, наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям и музыкальностью, обостренное чувство звуков русского языка. От матери были русские книги в книжном шкафу, которому посвящена целая глава «Шума времени», и оторопь перед мозговым вывертом отца. Но свойство «косноязычия» воспринимается как свойство семьи в целом. Атмосфера родительского дома насыщена напряжением невыговоренного и невыговариваемого. «Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения — а между тем у нее было что сказать».

Здесь Мандельштам называет очень важный воспитующий фактор своих начальных лет. Возможно, и то и другое — и «было что сказать», и «косноязычие» — преувеличены восприятием отпрыска, призванного своим дарованием к борьбе за слово. Преувеличены — но не выдуманы. Ему достается странное, трудное наследство: не речь, а неутоленный порыв к речи, рвущийся через преграду безъязыкости. Речь необходимо завоевать, безостановочно расширяя границы выговариваемого, «прирожденную неловкость» нужно одолеть «врожденным ритмом». «Какая боль — искать потерянное слово...» Энергетический источник разогревания слова у Мандельштама — именно боль, неутоленность, воспаленная, не дающая покоя жажда. Три рода косноязычия сливаются в единстве биографического импульса. Это безъязыкость евреев, входящих в русскую речь извне, с усилием; недаром о матери сказано, что она до русской речи «дорвалась». Это общая безъязыкость надсоновской поры, когда старые возможности языка до предела исчерпаны, а к поискам новых никто покуда не догадывается приступить. И это, наконец, особая безъязыкость будущего поэта, которому отродясь заказано благополучное пользование готовым языком, потому что он призван к иному; безобразие гадкого утенка — будущего лебедя.

И над этой тройной невнятицей — видение властной, повелительной гармонии: петербургская архитектура (семья перебралась в Павловск, «российский полу-Версаль», затем в столицу). Мандельштам будет вспоминать: «Семи или восьми лет весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это (с. 196) нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я считал чем-то священным и праздничным». Как в «Медном» всаднике» Пушкина, и в повседневном обиходе, в наивности детского восприятия архитектура была неотделима от военных имперских торжеств, так в жизнь Мандельштама вошла тема государственности, жесткой и стройной, тема Рима. «Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом». Но, еще раз как в «Медном всаднике», бранно-архитектурное имперское великолепие требует противовеса, ему идет быть увиденным глазами человека, которому оно, собственно, не по чину, для которого оно — в чужом пиру похмелье. Державный блеск «очень плохо вязался с кухонным чадом среднемещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами». Между еврейскими истоками мальчика в Петербурге и тем, что развертывается перед глазами, — неразрешенный диссонанс, описываемый по аналогии с тютчевской антитезой дня как покрова и ночи как утаенной этим покровом бездны. «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал».

Заметим, что в этом бегстве, намечающем важное для мандельштамовской поэзии противоположение родимого и страшного «утробного мира» — и «тоски по мировой культуре», продолжен порыв, гнавший в свое время отца «самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» и приведший мать в российско-интеллигентскую среду, так что для нее и мир отца представлялся допотопным «хаосом». Порыв этот, насколько (с. 197) можно догадываться, определял воспитательную стратегию матери. «Насколько я понимаю, — замечает в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам, — мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии — и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи» («Вторая книга»).

Тенишевское коммерческое училище, учеником которого Осип Мандельштам был в 1900-1907 годах, — одна из лучших школ тогдашней России. Как в детстве — петербургская архитектура и петербургские парады, так в отрочестве — Тенишевское училище было образцом строгого и ясного рационального порядка, однако в ином варианте, менее праздничном, более интеллигентски-аскетическом, умно-стускленном. «А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строя, чем в жизни взрослых». Таков был фон двух формирующих переживаний: именно тогда в сознание отрока вошли, во-первых, революция, во-вторых, та стихия, которую Мандельштам назовет «литературной злостью».

Первая русская революция со всеми событиями, непосредственно ее подготовившими и непосредственно за ней последовавшими, для мандельштамовского поколения совпала со вступлением в жизнь, явилась как бы «инициацией»: вспомним поэму Пастернака «Девятьсот пятый год». Парадоксальным, но понятным образом революция была пережита в отроческих восторгах тенишевца как обновляющая метаморфоза все той же архитектурно-имперской «славы», которая «переехала», сменила свое место в жизни, оставив защитников режима и перейдя к его противникам. «Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем и другим казалось невозможным жить несогретыми славой своего века, и (с. 198) те и другие считали невозможным дышать без доблести». Это — для чувства; для ума — выбор между социал-демократами и социалистами-революционерами. Марксизм импонировал мальчику Мандельштаму своей «архитектурностью» — как противоположность народнической «расплывчатости мироощущения»; однако под влиянием семья Синани (врач и душеприказчик Глеба Успенского Борис Наумович Синани, чей рано умерший сын был товарищем Мандельштама по Тенишевскому) будущий поэт сближался с эсерами. Весной 1907 года он произносит пламенную речь перед рабочими квартала по случаю событий, касавшихся Государственной думы; в самом конце года, уже окончив Тенишевское, он будет слушать на собрании русских политических эмигрантов в Париже речь Савинкова, поражая присутствующих своей впечатлительностью. «Главным оратором на собрании был Б. В. Савинков, — вспоминает М. М. Карпович. — Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал, стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад, — так что я даже боялся, как бы он не упал». Явственные отголоски настроений этого периода мы будем встречать и много, много позднее: непростая диалектика отношения Мандельштама к народническо-эсеровской традиции — важная составляющая его мировосприятия. Но тогда, на переломе от отрочества к юности, он оставил политику ради поэзии. В 1910 году его новый друг С. П. Каблуков, секретарь Санкт-Петербургского религиозно-философского общества и знаток православной церковной музыки, запишет о нем в дневнике: «Теперь стыдится своей прежней революционной деятельности и призванием своим считает поприще лирического поэта».

В мир русской поэтической традиции, как и в мир новой, то есть символистской, эстетической культуры, Мандельштама ввел тенишевский учитель словесности Владимир Васильевич Гиппиус, печатавшийся под псевдонимами «В. Бестужев» и «В. Нелединский», довольно слабый поэт, но человек острого и глубокого ума, одаренный критик, а если верить мандельштамовской (с. 199) характеристике — и прирожденный педагог, «формовщик душ». У него можно было учиться «литературной злости» — тонусу страстного и пристрастного отношения к поэтическому слову. «Начиная от Радищева и Новикова, у В.В. устанавливалась уже личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье». Даже если бы мы не знали юношеского письма, в котором ученик объясняется в любви-ненависти к своему учителю, по одной только заключительной главе «Шума времени», специально посвященной В. Гиппиусу, было бы ясно, как много значил в жизни Мандельштама этот человек.

После окончания Тенишевского училища происходят те немногие встречи Мандельштама с Западной Европой, эхо которых звучит в его поэзии вплоть до стихотворения «Я прошу как жалости и милости...», написанного в марте 1937 года: с октября 1907 по лето 1908 года он живет в Париже, после этого путешествует по Швейцарии с однодневным заездом в Геную; второе путешествие на Запад (два семестра в Гейдельбергском университете, посвященные романской филологии, с новыми поездками в Швейцарию и Италию) — с осени 1909 года по весну 1910 года; третье и последнее — в пригород Берлина Целендорф с 21 июля 1910 года по середину октября того же года. В сумму архитектурных впечатлений Мандельштама входит европейская готика, которой суждено было стать важнейшим значащим компонентом мандельштамовской образной системы (занятия старофранцузской поэзией в Гейдельберге подбирали к той же готике словесные, историко-литературные ассоциации).

В перерывах между поездками юноша посещает знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова — средоточие таинств и торжеств символисткой культуры. Из Гейдельберга он посылает Иванову письма, странно сочетающие с ломкой мальчишеской заносчивостью тона неожиданную зрелость и уверенность мысли. Но еще больше зрелости и уверенности — в стихах восемнадцатилетнего Мандельштама, приложенных к письмам. Это уже настоящие стихи.

(с.200) В девятой, августовской книжке журнала «Аполлон» за 1910 год — первая публикация поэта: пять стихотворений.

Начинался новый период жизни Мандельштама.

***

Недоволен стою и тих

Я, создатель миров своих...

О.М.

Любите существование вещи больше

самой вещи и свое бытие больше самих

себя — вот высшая заповедь акмеизма.

О.М.

Уже в раннем творчестве Мандельштама очень внятно заявляет о себе до упрямства последовательная художническая воля, обходящаяся без демонстративного вызова, но тем более сосредоточенно и бесповоротно отклоняющая все возможности, кроме избираемой.

На поверхности это предстает поначалу как некий негативизм — или, если выражаться более высоким слогом, «апофатизм».

Еще К. Брауном и за ним Н. А. Струве отмечалось преизобилие у раннего Мандельштама отрицательных эпитетов: «небогатый», «небывалый», «невидимый», «невыразимый», «невысокий», «неживой», «нежилой», «недовольный», «незвучный», «неизбежный», «немолчный», «ненарушаемый», «неожиданный», «неостывающий», «нерешительный», «неторопливый», «неузнаваемый», «неунывающий», «неутоленный», «неутолимый» и т. д.; сюда же — «бесшумный», «безостановочный» и проч. И какую силу приобретают эти слова внутри стиха!

От неизбежного

Твоя печаль,

И пальцы рук

Неостывающих,

И тихий звук

Неунывающих

Речей...

(с. 201) Стихотворение часто начинается отрицанием: «Ни о чем не нужно говорить, // Ничему не следует учить»; «Она еще не родилась»; «Быть может, я тебе не нужен»; «Нет, не луна, а светлый циферблат»; «Я не поклонник радости предвзятой». Или отрицание, напротив, приходит в конце, как вывод из всего сказанного:

И думал я: витийствовать не надо.

Мы не пророки, даже не предтечи,

Не любим рая, не боимся ада...

Или оно логически обосновывает некое «да», покоящееся на «нет» как на фундаменте:

...Но люблю мою бедную землю,

Оттого, что иной не видал...

Или оно просто наполняет сердцевину стихотворения:

Никто тебя не проведет

По зеленеющим долинам,

И рокотаньем соловьиным

Никто тебя не позовет, -

Когда, закутанный плащом,

Не согревающим, но милым...

И над техникой, и над образностью господствует принцип аскетической сдержанности: сразу бросается в глаза, чего здесь нет, от чего стихотворение очищено, — отсутствие многозначительнее присутствия.

Нет звонких, редких, изысканно-богатых или экспериментально-небрежных рифм. Мандельштам никогда не будет рифмовать «страстотерпный — неисчерпный», как Вячеслав (с.202) Иванов; «палестр — де Местр», как Волошин; «дельта — кельта», как Бенедикт Лившиц; «беспокоиться — Троица», как Михаил Кузмин; «сковывающий — очаровывающий», как Брюсов; «баней — Албанией», как Маяковский; «лица — лопается», как Цветаева. У него преобладают рифмы «бедные», часто — глагольные или вообще грамматические, создающие ощущение простоты и прозрачности. Все сделано для того, чтобы рифма как таковая не становилась самостоятельным источником возбуждения, не застила собой чего-то иного.

В лексике ценится не столько богатство, сколько жесткий отбор. Мандельштам избегает слов, чересчур бросающихся в глаза: у него нет ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова; не нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского; не изобилия неологизмов, как у Цветаевой и особенно у Хлебникова; ни наплыва бытовых оборотов и словечек, как у Кузмина и Пастернака. Очень редки в ранних мандельштамовских стихах имена собственные. Потом их станет больше, появятся строки, целиком из них состоящие («Россия, Лета, Лорелея, Ленор, Соломинка, Лигейа, Серафита); но неизменным принципом останется исключительность, выделенность каждого имени собственного, а потому как бы затрудненность его введения — «Легче камень поднять, чем имя его повторить», — глубоко коренящаяся в том, что можно было бы назвать поэтической верой Мандельштама. Любое имя как бы причастно у него библейскому статусу имени Божия, которое нельзя употреблять всуе. Установкой на субстанциальный характер акта именования исключено расточительное употребление «экзотических» имен для декоративных целей, как это было обычным у Брюсова или Волошина. Чисто практически это означает отказ еще от одной возможности сделать лексику пряной или пестрой. И здесь строгая прозрачность, предстающая внешне как скудость или скупость, предпочтена «колерам».

Этому соответствует образный строй. В ранних стихах Мандельштама нет ни громких звуков, ни яркого света: звук у него «осторожный и глухой» и даже полдень — «матовый». Нет чувства, на которое не ложилась бы тень противочувствия. Вдохновение (с. 203) ни на минуту не забывает о своей временности, прерывности: ритмический экстаз — «мгновенный», это «только случай, неожиданный Аквилон», который уйдет и «совсем не вернется» или «вернется совсем иной». Восторженность ограждена и уравновешена самоограничением, трезвым различением между своим домашним затвором — и «эфирными лирами» нечеловеческой бездны космоса:

Есть целомудренные чары -

Высокий лад, глубокий мир,

Далеко от эфирных лир

Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш

В часы внимательных закатов

Я слушаю моих пенатов

Всегда восторженную тишь.

Недаром замечательный немецкоязычный поэт Пауль Целан, хорошо знавший стихи Мандельштама, много их переводивший, в собственном стихотворении связал дух мандельштамовской поэзии с идеей «конечного»: Das hOrt ich dich, Endlichkeit, singen// da sah ich dich, Mandelstam [...] Das Endliche sang, das Stete...» («Я слышал, как поешь ты, о конечное, я видел тебя, Мандельштам [...] Пело то, что конечно, то, что пребывает»). Подумаем о том, как расходились пути поэтов. Цветаева шла к тому, чтобы сделать «без-мерность» одновременно темой и принципом своего творчества. Путь Мандельштама к бесконечному — противоположный: через принятие всерьез конечного как конечного, через твердое полагание некой онтологической границы.

Стускленный, «матовый» колорит ранней мандельштамовской поэзии не наделен никакой специфической многозначительностью во вкусе символизма или его эпигонов — это не «лиловые миры» Блока и еще того менее «некто в сером» из ненавистного Мандельштаму Леонида Андреева. Но дело здесь обстоит вдвойне непросто, и оба осложняющих фактора — черты нового сравнительно с символистской эпохой.

Во-первых, колорит этот решительно не поддается интерпретации в терминах, носящих оценочный характер, более того, (с. 204) делает любую попытку однозначной интерпретации «со знаком плюс» или «со знаком минус» просто абсурдной. Истолковать его только как выражение мудрости и целомудрия («Есть целомудренные чары») — чересчур благостно; увидеть в нем только знак уныния, безлюбия, юношеской меланхолии («О позволь мне быть также туманным») — уж слишком бедно. То есть на поверхности одно как будто сменяется другим — в одних стихотворениях речь идет о «высоком ладе», а в других — о «сумрачной жизни»; но внимательный читатель скоро заметит, что на глубине истинным предметом остается одна и та же отрешенность, которую было бы крайне неосторожно отождествить с тем или иным ее аспектом — утешительным или неутешительным. Притом отметим, что если тема «высокого лада» не имеет частого у символистов проповеднического, учительного звучания («Ничему не следует учить»), то тема «сумрачной жизни» не выливается в сарказмы, не приводит ни к обвинениям Бога и мира, ни к самообвинениям или, напротив, самооправданиям. Никаких порывов по примеру персонажа Достоевского «возвратить билет» Богу. Никаких поползновений объявить войну Солнцу, как в стихах Федора Сологуба, который до известной меры являлся для раннего Мандельштама образцом. В семнадцать лет поэт скажет, что «ничего не приемлет» от жизни, через два года поправит себя: «Твой мир болезненный и странный // Я принимаю, пустота!» — и уж после никаких разговоров ни о «приятии», ни о «неприятии» мира, столь характерных для символистской и послесимволистской поры, нет как нет. Нет и попыток отделить себя самого от «сумрачной жизни», от болезненного и странного мира пустоты, укоризненно противопоставить себя «всему кругом», как сказано в заглавии одного стихотворения 3. Гиппиус, — и поэт такой же, как все и всё: самое его одиночество — не какой-то удел избранника, а попросту норма в мире, «где один к одному одинок». При этом экстатическое слияние со всем сущим как патетический жест или особо формулируемая тема — будь то на ноте Уитмена, подхваченной у нас Маяковским, будь то в духе программы соборности, теоретически сформулированной Вяч. Ивановым, — абсолютно исключено. (с. 205) Лишь на самом исходе своего пути Мандельштам скажет себе: «Всех живущих прижизненный друг», — но это будет честно оплаченный итог, вывод из всего сказанного, сделанного и выстраданного, а не исходная презумпция «радости предвзятой», от которой поэт отказался в самом начале и навсегда. Факт собственной единоприродности с невнятицей «тусклого пятна» сырой и серой природы, с «мировой туманной болью», с жизнью разобщенных людей не внушает молодому Мандельштаму энтузиазма, он может только сказать этой безликой стихии: «О, позволь мне быть также туманным // И тебя не любить мне позволь», — но это не гнев, которого было предостаточно у той же Гиппиус и которым будут звенеть стихи зрелой Цветаевой; человеку не за что любить аморфную тусклость, которой так много в мире и в людях, но ее же он ощущает и внутри себя, так что тяжбу вести не с кем. Ситуация самого поэта перед лицом мира не описывается ни в радужных тонах, как у Бальмонта, но также порой, скажем, у Кузмина («Новые дороги, всегда весенние, чаются...» и т. п.), ни в мрачных тонах, как отчасти у Блока («Молчите, проклятые книги...») и стольких других; поэт не лучше и не хуже других людей (в отличие от «литератора», обязанного быть «выше» общества, как Мандельштам заметит в статье 1913 года «О собеседнике»), он относится к самому себе просто — какой есть. «Какая есть. Желаю вам другую», — скажет через десятилетия Ахматова; но и в этих словах есть педалирование темы, у Мандельштама отсутствующее. Он даже не скажет о себе «какой есть», настолько это самоочевидно. Вибрация личного самоощущения, со всеми муками «разночинской» неловкости, со всеми эксцессами самоутверждения и стыда, обиды и неуверенности, которая была весьма свойственна личной психологии Мандельштама как человека и которая нашла впоследствии выражение в прозе, например в «Египетской марке», — с самого начала и довольно последовательно изгнана из мандельштамовских стихов. «Я забыл ненужное «я»».

Во-вторых, «матовые» тона, приглушенные звуки, отказ от мифологизации места поэта среди людей — все это странно соединяется с постоянной, равномерной торжественностью тона. (с.206) Торжественность раннего Мандельштама, не нуждающаяся в пафосе, в восклицательных знаках и высоких материях, почти что вовсе безразличная к теме и предмету, в соединении с медлительным ритмом стиха вызывает ощущение рассеянного взгляда, смотрящего сквозь вещи. С точки зрения поэтики XIX века, также и в ее символистской переработке, эта беспредметная торжественность вызывает мысль о пародии; говорить выспренно о чем попало — самый избитый прием пародистов. Но у Мандельштама равномерной приподнятости отвечает столь же равномерная серьезность, изливающаяся на все предметы без различия; в некоторых стихотворениях 1913-1914 годов («Старик», «Кинематограф», «Американка», «Мороженно! Солнце.

Воздушный бисквит...», отчасти «Аббат») серьезность эта смягчена или модифицирована выведенным на поверхность юмором («И боги не ведают — что он возьмет: // Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?») — недаром большая их часть появлялась в «Новом Сатириконе»; позднее подобные интонации уходят. Вообще говоря, из свидетельств современников, а также из шуточных стихотворений, не введенных поэтом в канонический корпус его сборников, мы знаем, что Мандельштам был наделен исключительно высокой степенью чувства смешного; как это чувство соотносится с его серьезностью? Здесь не место для подробной характеристики мандельштамовского юмора; ограничимся двумя отрицательными констатациями — во-первых, это не традиционный юмор, по конвенциональной схеме выделяющий «комические» предметы среди некомических; во-вторых, это не специфическая ирония во вкусе немецких романтиков и особенно Гейне6. Парадокс: Блок, чья серьезность была несравнимо более наивной, подчас даже тяжеловесной, дезавуировал (с. 207) ее, вводя автопародийную иронию «Балаганчика»; напротив, серьезность Мандельштама, которая, пожалуй, с блоковской точки зрения и серьезной-то не была — недаром у Блока нашлось для Мандельштама лишь слово «артист», — остается недезавуированной. По сути дела, взгляд Мандельштама, отрешенно покоящийся на мальчике перед мороженым, столь же серьезен, как тогда, когда переходит на какое-нибудь архитектурное чудо вроде Нотр-Дам или Адмиралтейства или на небеса и землю. Но если торжественность, «одичность» тона не мотивирована ни по старинке — выбором «высокого» предмета, ни на более новый, символистский манер — патетическим мифом о поэте и квазисакральным статусом поэзии, возникает законный вопрос: чем же она мотивирована? Раз ее предмет — не качества вещей и не ранг вещей, очевидно, это самое бытие вещей. Стускленность колорита и служит тому, чтобы переадресовать интонационную важность от сущего — к самому бытию, «ничем не прикрашенному», как скажет Мандельштам в статье «Утро акмеизма». Нам легче понять такое движение поэтической мысли, чем современникам Мандельштама: между его временем и нашим — такое явление, как философия Хайдеггера, только и старавшегося о том, чтобы das Seiende — сущее — не закрывало собою das Sein — бытие. Но ведь Мандельштам-то писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя» — еще в 10-е годы, то есть лет за двадцать до того, как Хайдеггер только начал приходить к своим темам; а тогда о нем не слыхивали даже немецкие философы, не говоря о русских поэтах. Интересно, конечно, что Мандельштам, толком почти и не читавший философов, за вычетом Владимира Соловьева, Бергсона и Флоренского7, так близко подошел к важнейшей теме западной философии 30-50-х годов. Но в пределах поэзии как таковой применение торжественной интонации к «тусклым пятнам», вовсе не демонизируемым, как «пошлость таинственная» у Блока, не вводимым ни в какой мистериальный сюжет, а данным в тождестве себе, — это очень мощное (с. 208) разрушение поэтики символизма. Последняя не могла ужиться с перефункционированием ее же собственной «жреческой» установки, и это тем более, что такой сдвиг функций не уходит в приготовленные заранее каналы иронии или пародии, не дает — при адекватном восприятии — комической разрядки.

Говорят, будто смех убивает; на самом деле убивает совсем иное — серьезность, с которой носитель инициативы поворачивается к старому спиной, чтобы начать, не оглядываясь, новый путь. Естественно, что современники некоторое время понимали особенность поэзии Мандельштама как утрировку той торжественности, к которой их приучил символизм (поздний отголосок этого первого впечатления можно встретить, например, в неглупой и задорной рецензии С. Боброва — «Печать и революция», 1923, кн. 4). Это было одновременно и недоразумением, и разумением, превратным выражением истинного положения дел. Чувство меры, как его понимает самозамкнутое самосознание литературной эпохи, — это чувство, подсказывающее, между прочим, где надо остановиться, чтобы не нарушить прежнего статуса того или иного приема. Тривиальное нарушение чувства меры нарушает прежний статус, не давая нового. Но содержательная «утрировка» отменяет прежний статус, чтобы дать новый статус и новый смысл.

Необходимо добавить, что парадоксальное соединение «одичности» и «стускленного» колорита, будучи разрывом с инерцией символистской линии, одновременно может до известной меры рассматриваться как возврат на новом уровне к одному из истоков символизма — к наивно-важной, негромко-угловатой рассудительности гениального юноши Ивана Коневского, утонувшего двадцатитрехлетним в 1901 году. Мандельштам не забывал об этом: отголоски поэзии Коневского займут важное место в мандельштамовских стихах разного времени, а прямые ее упоминания — в прозе.

Осталось сделать три замечания, касающихся мира раннего Мандельштама и тех его свойств, которые были только что описаны.

Начнем с того, что стихи 1908-1910 годов представляют собой едва ли не уникальное явление во всей истории мировой (с. 209) поэзии: очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть ли не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии.

Из омута злого и вязкого

Я вырос, тростинкой шурша,

И страстно, и томно, и ласково

Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,

В холодный и топкий приют,

Приветственным шелестом встреченный

Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою

И в жизни, похожей на сон,

Я каждому тайно завидую

И в каждого тайно влюблен.

Никакой это не декаданс — все мальчики во все времена чувствовали, чувствуют и будут чувствовать нечто подобное. Боль адаптации к жизни взрослых, а главное — особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще не обретенному «моему ты» (как Мандельштам будет называть свою жену) и странной, словно бы нечеловеческой холодностью, когда межличностные связи еще не налажены: все это для мальчика — не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается. Скрытная застенчивость мальчика, а затем и ностальгическая сентиментальность воспоминаний взрослого о собственных ранних годах в своем сотрудничестве создают условную, приукрашенно бодрую картину отрочества и юности, усваиваемую и закрепляемую обыденным сознанием. Притом обычно у мальчика, даже если он — поэт в будущем, покамест нет еще слов, чтобы с достаточной точностью и силой описать психологию своего возраста. Но недостаток словесного умения — не единственная (с. 210) помеха. Даже в редких случаях необычайно ранней реализации поэтического дарования механизмы, называемые у психологов компенсаторными, обычно направляют пробудившуюся силу слова на то, чтобы маскировать пугающие зияния и туманы собственной душевной жизни либо готовой образностью наследуемой культуры, что по большей части можно видеть даже у раннего Пушкина, либо, что более обычно, безудержным романтизированием своего «я» (юный Лермонтов, юный Блок). Более реалистический подход к психологии подростка у Рембо окрашен в слишком черные тона — опять-таки романтические, — слишком демонизирован, чтобы дойти до подлинной объективации. Короче говоря, обычно один из самых необходимых признаков юношеской души, все равно, у самых обычных людей или у самых больших поэтов, — это неспособность наблюдать себя самое без идеализации и самоочернения, без сарказмов и самооправданий, и адекватно дать себя в слове; приобретая способность объективации, душа как раз и перестает быть юношеской. Здесь Мандельштам — редчайшее исключение, обусловленное не только силой таланта, но особенностью становления его человеческой и поэтической личности. Произошел какой-то сдвиг сроков: хотя в нем очень долго держался «мальчик», по-отрочески скрытный, по-отрочески общительный, поражавший современников импульсивностью поведения и вызывавший у них улыбку детской страстью к сладостям, наряду с этим он же необычно рано созрел как «муж», способный смотреть на себя, «мальчика», со стороны и описывать душу этого мальчика точно и здраво, в стихах, по-своему вполне совершенных. Не будем повторять общих мест — дело не в том, что поэт вообще чаще всего бывает, с одной стороны, «наделен каким-то вечным детством», как скажет Ахматова о Пастернаке, а с другой стороны, взрослее взрослых, ибо смотрит на вещи неожиданно смело и проницательно. Нас интересует не «поэт вообще», а неповторимый случай Мандельштама, который даже в плане биографическом не с чем сравнить. Но куда больше занимает нас конструктивное значение, определенное столь трезво трактуемой теме перепадов юношеской психологии в общем смысловом контексте (.с 211) ранних мандельштамовских стихов. Контексте, если угодно, полемическом.

Как все мы знаем, традиционной лирике в общем свойственно игнорировать прерывность душевной жизни человека, работая с фикцией беспримесных эмоциональных состояний, якобы наполняющих собою все психофизическое бытие личности и всю вечность лирического мгновения. Фикция эта сохраняла все свои права и тогда, когда эмоциональное состояние описывалось как противоречивое (еще у Катулла — «ненавижу и люблю»); просто самодержавный статус доминанты передавался противоречию. Драма и роман давно отошли от такой практики: Пушкин хвалил Шекспира за то, что у последнего — в противоположность Мольеру — поведение персонажа несводимо к доминанте. С лирическими жанрами дело обстояло сложнее. Сначала упомянутую фикцию поддерживала откровенная условность риторических правил (скажем, меланхолический Батюшков принужден был являть себя жизнелюбивым и влюбчивым в стихах из анакреонтического рода — «Эвоэ! и неги глас»); романтизм потеснил правила, но поставил на место игровой условности, по-своему честной, спонтанность страсти. Подумать только — заданную, требуемую, принудительную спонтанность, спонтанность как императив!

Старая система в течение эпох сохраняла пристойную дистанцию между лирикой и психологией; великое притязание романтической и послеромантической культуры — сломать барьер и непосредственно ввести в лирику психологию. Но психология эта оказывалась в очень важном пункте неточной. Господствовавший в XIX веке тип лиризма менее верен психологии, чем древние библейские псалмы, с их немотивированными и оттого особенно убедительными переходами-перепадами от экзальтации к прострации и обратно, или чем оды Горация, где «маятник лирического движения», как блестяще показал М. Л. Гаспаров8, колеблется между двумя состояниями, а под конец замирает в равноудаленной от них точке. Над лиризмом XIX века господствует представление о длящемся эмоциональном (с. 212) порыве, так сказать, с правильными контурами, с красивой линией подъема или нисхождения, без риска сбоев. Упоминавшаяся выше ирония в духе Гейне сама по себе не только не разрушала эту лирическую псевдопсихологию, но, напротив, помогала консервировать ее, давая внутрилитературное разрешение всем несоответствиям между ней и конкретным человеческим опытом. И с этой точки зрения психология юноши, какова она есть на самом деле, со всеми пустотами и проблемами, со всеми фантомами эмоций, остающихся в возможности, ибо не получивших для себя предмета, — особенно резкий пример тех черт общечеловеческой психологии, которую лиризм XIX века не сумел освоить. Ввести юношескую психологию как тему — значило разорвать замкнутый круг.

Проблема, о которой мы говорим, была обострена практикой русских неоромантических течений — символизма и отчасти футуризма. И тому и другому, как известно, противопоставил себя акмеизм, впервые декларативно провозглашенный Гумилевым и Городецким в начале 1912 года. Здесь не место останавливаться на деятельности «Цеха поэтов», выяснять нюансы, отделявшие акмеизм как таковой от родственного ему «кларизма» Михаила Кузмина, или, скажем, удивляться, что Мандельштам оказался в одной литературной группировке с Городецким, еще недавно — неоязыческим мифотворцем в арьергарде Вяч. Иванова. «Древний хаос потревожим. // Мы ведь можем, можем, можем!» — восклицал Городецкий, и нет, кажется, ничего более далекого от внутренней музыки раннего Мандельштама, чем этот бодрый напор, да еще с метафизической претензией. Но дело не в таких частностях: формулировки литературных манифестов, персональный состав группировок — всегда смесь смысла и бессмыслицы, то есть случайности, что не снимает с нас задачи искать за случайностями смысл. Для самого Мандельштама было очень важно, что это означало в перспективе его поэтического пути.

Не стоит соблазняться расхожим представлением, подсказываемым самими акмеистическими манифестами, будто суть акмеизма — в «вещности», понимаемой как чувственная (с. 213) пластическая наглядность и конкретность реалий. Применительно к Мандельштаму такое представление явно не работает. Когда он хочет передать вещь не то что зрительно, а на ощупь, он достигает цели одним эпитетом («А в эластичном сумраке кареты...»); но выразительность деталей уравновешена их скупостью, их сознательной и последовательной разреженностью, а конкретное увидено настолько издали, проходящим сквозь него взглядом, что становится абстрактнее всех абстракций. В этом отношении Мандельштам — антипод Пастернака. Если мы вспомним аристотелевское деление признаков вещи на сущностные и случайные («субстанциальные» и «акцидентальные»), то поэзия Пастернака — убежденное уравнивание случайного с сущностным и постольку апофеоз конкретности; у него «чем случайней, тем вернее», и даже Бог — «всесильный Бог деталей», а поэзия — «лето, с местом в третьем классе»; напротив, поэзия Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных признаков, продолжая в этом отношении импульс символизма, хотя сильно его модифицируя. Пастернак живет среди вещей своего века, беря их совершенно всерьез — чего стоят заоконные «стаканчики купороса», за которыми «ничего не бывало и нет»! — он братается с вещами, упраздняет дистанцию между бытом и бытием, коль скоро «на свете ни праха нет без пятнышка родства»; не просто обиход, но, что особенно трудно для поэзии, интеллигентский, например консерваторский, обиход, до «ковровой дорожки» и даже «московских светил» включительно, без всякого препятствия становится у него частью лирической темы. Если бы «вещность» действительно была критерием акмеистичности, Пастернак, никогда ничего общего с акмеизмом не имевший, оказался бы акмеистичнее даже Ахматовой, не говоря уже о Мандельштаме9 . Воздух у него прямо-таки густ от вещности — а у Мандельштама (с. 214) прозрачен, по-своему не меньше, чем, например, у Вячеслава Иванова10 (или, на другой манер, у поздней Цветаевой, в определенных отношениях мандельштамовского антипода). На вещи своего века Мандельштам смотрит, как только что сказано, с огромной дистанции; это для него как будто озадачивающие курьезы, чья конкретность до конца растворена в интеллектуальной эмоции удивления, настолько равномерного, что кажущегося спокойным. То же удивление обращено на его собственную личность, на себя как субъект биографии: «Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» Взгляд сосредоточен не на вещности вещи, а, как мы отмечали, на ее бытии — и еще на том, что у философа Гуссерля (которого Мандельштам, по-видимому, не знал) называется «интенциональностью»: на природе самого познавательного отношения к вещи. И при этом поэт обходится, в отличие от Андрея Белого, без философского жаргона; в отличие от символистов вообще — без выведения философского плана на поверхность; в отличие от Цветаевой — без превращения своей чуждости вещам в специально заявленную тему. Для него это не тема, а ровный фон для всех тем. Необходимо перечувствовать в ранних стихах Мандельштама то грустный, то позабавленный, но всегда отчужденный взгляд на реалии богемного или буржуазного быта («Золотой» — второстепенное по качеству, но очень характерное по интонации стихотворение) (с. 215) хотя бы для того, чтобы не поддаваться тривиально «советскому» или тривиально «антисоветскому» истолкованию такого же подхода к приметам «эпохи Москвошвея» в его поздних стихах. Вещи менялись, и самочувствие поэта в разные периоды его жизни тоже менялось; но прослеживаемая на глубине структура отношения к вещи оставалась неизменной от начала до конца.

Вернемся, однако, к проблеме акмеистического бунта против символизма. Если суть — не в вещности, не в наглядности и выпуклости, то в чем? Пытаясь ответить на этот вопрос в своей «Второй книге», Н. Я. Мандельштам рисует примерно следующую картину. Главы символистского движения, прежде всего Вяч. Иванов и Брюсов, «соблазнители» и «ловцы душ», разрушили или подменили христианскую моральную традицию, увели от вечных ценностей и ясных критериев, явившись предтечами грядущего одичания. Переосмысленный Вяч. Ивановым идеал «соборности» вел к отказу от личного начала, его же мечта об «орхестрах и фимелах» всенародного действа материализовалась чуть ли не в лагерной самодеятельности и прочая. Дело символистов было в более брутальных формах продолжено футуристами, получившими от своих предшественников благословение. Однако в защиту отринутого «христианского просвещения», как некие рыцари, выступили акмеисты. Поскольку ни Зенкевич, ни Нарбут, не говоря уже о Городецком, в рыцари тем более христианские, не годятся, рыцарей оказывается трое: Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Что сказать о такой концепции? В том виде, в котором она высказана у вдовы поэта, она представляет собой просто миф, имеющий, как всякий миф, определенное отношение к действительности — но весьма специфическое. По частностям можно много возражать11, но это едва ли было бы адекватным подходом к мифу.

Попробуем лучше перевести его на более рациональный язык.

(с. 216) Если существует общий знаменатель, под который можно нe без основания подвести и символизм, и футуризм, и общественную реальность послереволюционной России, то знаменателем этим будет умонастроение утопии в самых различных вариантах — философско-антропологическом, этическом, эстетическом, лингвистическом, политическом. Подчеркиваем, что речь идет не о социальной утопии как жанре интеллектуальной деятельности, а именно об умонастроении, об атмосфере. «Человек есть нечто, что следует преодолеть». Вместо человека — сверхчеловек: всепроникающее влияние Ницше, прослеживаемое от Вяч. Иванова до Максима Горького, да ведь и Маяковский неспроста назвал себя «крикогубым Заратустрой» («крушение гуманизма» по Блоку относится, конечно, туда же). Вместо искусства — сверхискусство: для теории «теургии» это очевидно, однако и заостренное против этой теории акцентирование прав артистизма, скажем у Брюсова, само собой переходило в абсолютизацию артистизма; уж если «все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов», значит, стихи — уже не просто стихи, не веселое пушкинское «для звуков жизни не щадить», а предмет квазирелигиозного культа. Но ведь и непосредственное слияние искусства с жизнью на улицах и площадях, в неожиданном согласии предсказанное и Вяч. Ивановым и Маяковским и отчасти осуществленное в массовых действах первой послереволюционной поры, в экспериментах «жизнестроителей», — тоже вариант сверхискусства. Соответственно вместо языка — сверхъязык: если жреческая речь Вяч. Иванова отчасти приближалась к сфере лексической утопии, то «заумь» футуристов уже всецело принадлежала этой сфере... И здесь мы вправе сказать, что если понятие акмеизма более или менее сводится к понятию творчества двух столь несхожих поэтов, как ранняя Ахматова и ранний Мандельштам12, то акмеизм действительно был вызовом духу (с. 217) времени как духу утопии. Ахматова и Мандельштам подхватили импульс антиутопизма, среди символистского поколения воплощенный с достаточной чистотой, пожалуй, в одном Иннокентии Анненском. Недаром имя Анненского выделялось акмеистами с полемической эмфазой.

Вот, стало быть, исторический контекст упорства, с которым ранний Мандельштам отказывается от «радости предвзятой», но и от столь же предвзятой трагической позы, вслед за Анненским настаивая на прерывности эмоциональной жизни души, на ее неожиданной хрупкости, на законе перепадов и противочувствий. В споре между утопией и антиутопизмом вопрос был поставлен едва ли не в первую очередь о поэте. Если в свое время Пушкин с несравненной правдивостью поведал, что все бытие поэта — чередование взлетов вдохновения с провалами и пустотами, когда забытый Аполлоном служитель, быть может, ничтожнее всех «меж детей ничтожных мира», то эпоха утопий восстановила и возвела в абсолют старый романтический принцип, согласно которому поэт обязан не выходить из экстаза двадцать четыре часа в сутки, на глазах у всех горя и сгорая, как неугасимая свеча. «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературной биографии — от личной [...] От каждого, вступавшего в орден ... требовалось лишь непрестанное горение ... безразлично, во имя чего» (В. Ходасевич)13. «Гори! « — действительно ключевое слово, объединяющее символизм, футуризм и утопически понятый восторг революции. «Распростри свое объятье — //И гори, гори, гори!» — твердит Вяч. Иванов человеку. «Люблю тебя за то, что ты горишь», — обращается он же к Бальмонту. Блок цитирует Фета: «Там человек сгорел», — и говорит о «гибельном пожаре» жизни за «бледными заревами» искусства. Маяковский стоит на той же линии, (с. 218) когда диагностирует у себя «пожар сердца». «Рыдай, буревая стихия, // В столбах громового огня! // Россия, Россия, Россия — // Безумствуй, сжигая меня!» — обращается Андрей Белый к стране революции. Достаточно вспомнить трагический облик Блока, муку Андрея Белого, гибельное юродство Хлебникова, самоубийственное тореадорство Маяковского, чтобы почувствовать: принцип непрестанного горения — не поза, а именно утопия, в жертву которой поэты приносили свои нервы и свои души (последней жертвой на этом алтаре была, конечно, Цветаева, преобразовавшая поэтическую систему, но оставившая без изменения личностную установку символизма14. Но у Ходасевича недаром добавлено: гореть — «безразлично, во имя чего». На описанном пути невозможно было избежать имморализма. Если налицо обязанность — гореть каждое мгновение, вопрос о духовном качестве огня, о его небесной или гееннской природе сам собой отпадает. Как сказано у Волошина: «Беги не зла, а только угасанья; // И грех, и страсть — цветенье, а не зло», Брюсов еще раньше выразил готовность восславить — «и Господа, и дьявола». На стадии футуризма выясняется, что не только «грех и страсть», не только трагически окрашенная дьяблерия, но и вульгарность как таковая может стать предметом утопической абсолютизации: эгофутурист Игорь Северянин взял на себя доказать это со всей необходимой основательностью. Не забудем, что его восторженно приветствовал Федор Сологуб и вполне всерьез принял Блок.

Символизм немыслим без своей религиозной претензии. Символисты легко приступали к штурму верховных высот мистического восхождения; «новое религиозное сознание» было лозунгом их культуры. Старые критерии для отличения христианского от антихристианского или хотя бы религиозного от (с. 219) антирелигиозного отменялись, новых не давалось, кроме все того же: «гори!» Поэтому для символизма в некотором смысле все — религия, нет ничего, что не было бы религией (то есть, выражаясь более трезво, нет ничего, что не поддавалось бы религиозной стилизации по некоторым правилам игры). Эротический экстаз можно было отождествить с мистическим («путь в Дамаск»), а богоборчество включить в систему религиозной топики. Поэтому ни антирелигиозность раннего Маяковского, ни, так сказать, парарелигиозность Хлебникова в конечном счете не нарушали правил игры. Поэтому же Маяковскому было куда легче отказаться от Бога, чем от того типа широковещательности и метафизической заносчивости, который повелительно требует библейских оборотов, разумеется выворачиваемых наизнанку. Здесь пример подал первоучитель эпохи — Фридрих Ницше, клявший христианство, но не устававший имитировать новозаветную стилистику. Но игры в богоборчество поражают наш взгляд меньше, чем религиозная неразборчивость людей религиозных: даже Вяч. Иванов — тот из символистов, чье отношение к богословской традиции было едва ли не самым органичным, — в 1909 году был способен рекомендовать В. Бородаевскому в качестве поучительного примера «религиозной гармонии» и «непрестанной молитвы»... Михаила Кузмина. Настолько двусмысленными стали религиозные понятия, одновременно эмансипированные от своего «канонического» смысла и не теряющие неких притязаний на этот смысл.

Ахматову и Мандельштама, в меньшей степени Гумилева объединяет протест против инфляции священных слов. Мандельштам скажет: «...русский символизм так много и громко кричал о «несказанном», что это «несказанное» пошло по рукам, как бумажные деньги». У акмеистов святость сакрального слова восстанавливается через подчеркивание его запретности: его произнесение грозит непредсказуемыми последствиями. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно...» У Гумилева мотив запрета на слово дан еще в тонах мифологизирующей стилизации:

Патриарх седой, себе под руку

Покоривший и добро и зло,

Не решаясь обратиться к звуку,

Тростью на песке чертил число.

(с. 220) Это уже много серьезнее, когда Ахматова предупреждает:

О, есть неповторимые слова;

Кто их сказал — истратил слишком много.

Неистощима только синева

Небесная и милосердье Бога.

Но особое место в разработке мотива принадлежит странному мандельштамовскому стихотворению 1912 года:

Образ твой, мучительный и зыбкий,

Я не мог в тумане осязать.

»Господи!» — сказал я по ошибке,

Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,

Вылетело из моей груди!

Впереди густой туман клубится,

И пустая клетка позади...

Перед нами не «религиозное» стихотворение — ни по традиционной мерке, ни по расширительным критериям символистской поры. В нем нет ни мифологических образов, ни метафизических абстракций. У него есть сюжет, и сюжет этот очень прост. Обстановка — одинокая прогулка (годом раньше: «Легкий крест одиноких прогулок»). Зачин описывает негативно характеризуемое психологическое состояние, какие так часто служат у раннего Мандельштама исходной точкой: неназванный образ мучает своим отсутствием, своей неосязаемостью, он забыт, утрачен. «Образ твой» — такие слова могли бы составлять обычное до банальности, как в романсе, начало стихотворения о любви; но нас ждет совсем иное. Вполне возможно, хотя совершенно не важно, что образ — женский. Во всяком случае, в нем самом не предполагается ничего сакрального, иначе «твой» имело бы написание с большой буквы. Но по решающему негативному признаку — по признаку недоступности для воображения — он (с. 221) сопоставим с образом Бога; это как бы образ образа Бога. Одна неназванность — зеркало другой неназванности; и соответствие тому и другому — «туман», симметрически упоминаемый во 2-й строке от начала и во 2-й строке от конца: характерная тусклость мандельштамовского ландшафта. Но вот происходит катастрофа: в напряжении поисков утраченного образа, в оторопи, «по ошибке» человек восклицает: «Господи!» В русском разговорном обиходе это слово — не больше чем междометие. Но одновременно именно оно — субститут самого главного, неизрекаемого библейского имени Бога, так называемого Тетраграмматона. «»Господи!» — сказал я по ошибке, // Сам того не думая сказать» — это две строки, легко приближающиеся в читательском восприятии к грани комического: тем резче действует неожиданная серьезность, к которой принуждает читателя поэт. Имя Божие оказывается реальным, живым, как птица, — именно в своей вещественности, в соединении с дыханием говорящего. Но это причина не для умиления и не для эйфории, а для страха: неизреченного не надо было изрекать. Бездумным, случайным выговариванием Имени человек наносит себе урон и убыль: Имя вылетает, улетает, опыт его реальности — одновременно опыт безвозвратного прощания с ним. Этот вывод подсказан и скреплен последней строкой, тяжкая плотность которой возникает из характерного для техники Мандельштама наложения двух семантических характеристик на одно слово — метафорическая «клетка», из которой вылетает «птица», и «клетка» из словосочетания «грудная клетка».

Отталкивание от облегченного отношения к религиозным темам заставляет Мандельштама и в других стихотворениях подчеркивать эмоции страха. Святость святыни реальна постольку, поскольку опасна, и оторопь перед ней предстает неприкрашенной.

И слова евангельской латыни

Прозвучали, как морской прибой,

И волной нахлынувшей святыни

Поднят был корабль безумный мой.

Нет, не парус, распятый и серый,

С неизбежностью меня влечет -

Страшен мне «подводный камень веры»,

Роковой ее круговорот!

(с.222) «Подводный камень веры», как и многое другое у Мандельштама, — из любимого им Тютчева, из стихов о Наполеоне: «Он гордо плыл, презритель волн, // Но о подводный веры камень // В щепы разбился утлый челн». Вера — «подводный» камень, она связана с пучиной, с непроницаемой тайной глубоких вод. Но у Тютчева она угрожает чужому, другому, врагу — самоутверждению Наполеона. Мандельштам переадресовывает угрозу своему собственному «я».

Характерно, что в свой первый сборник стихов «Камень», вышедший первым изданием в 1913 году и следующим, расширенным, в 1915 году, поэт остерегся включить это стихотворение, как и несколько других, отмеченных прямой связью с религиозной темой, в том числе и столь совершенное, как «Неумолимые слова...» — двенадцать строк, дающих классически строгий образ Распятия. Свирепая, бешеная стыдливость возбраняла ему обнажать перед читателем свои переживания подобного рода; религиозная топика допускается у него при условии объективации, вывода из личной эмоциональной сферы. Злейший враг, которому объявлена война не на жизнь, а на смерть, — нескромность мистического чувства. В подходе к сакральному поэт может быть одически важен, как в «Евхаристии», или охлажденно описателен, как в «Аббате»; но исключена даже тень страшного подозрения, что он — интимен. У Гумилева и особенно Ахматовой стратегия борьбы против инфляции религиозных мотивов предполагала их возвращение в сферу конкретной бытовой церковности.

Недаром запомнили современники, как Гумилев крестился на все церкви подряд; ему и в стихах важно сказать, что за таких лихих воинов, как он, молятся монахи «в Мадриде и на Афоне», — уже не сам он, как было принято у поэтов символистской формации, притязает на особую фамильярность с небесами, но есть у него и на Афоне молитвенники. В стихах Ахматовой сакральное является под (c. 223) покровом смиренных житейских форм; священник отпускает ей грехи — «И темная епитрахиль // Накрыла голову и плечи»; Христов крест — это крестик на ее груди, согретый теплотой ее тела. Но этим поэтам было просто: они оба были люди, крещенные с младенчества. Религиозная ситуация еврея Мандельштама — кстати, упрекавшего обоих своих православных друзей-поэтов за слишком легкое обращение в стихах с именем Божиим15, — была значительно сложнее.

Внелитературные факты очень скупы. Мы знаем, что 14 мая 1911 года Мандельштам был крещен в методистской кирхе в Выборге. Это — нагое документальное сведение, к которому не дано никакой аутентичной интерпретации: ибо сам поэт, разумеется, скорее проглотил бы язык, чем поведал устно и тем более письменно о своих мотивах и переживаниях. На всякий случай добавим — если переживания вообще были. В конце концов, остается возможность полагать, что молодой человек пошел в «выкресты» по прагматическим мотивам, желая сделать для себя возможным поступление в Санкт-Петербургский университет осенью того же года. Кое-что, однако, говорит против такой возможности. Во-первых, предыдущий, 1910 год был заполнен острым религиозным кризисом, о котором свидетельствуют те самые стихи, которые за свою чрезмерную исповедальность не были включены в «Камень»; едва ли такое соотношение дат случайно.

Во-вторых, в дальнейшем для Мандельштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению, смысле, он — христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало прежде всего — не иудаист: достаточно конкретный и серьезный выбор. От своего еврейства поэт, собственно говоря, не отрекался, хотя относился к нему с острой амбивалентностью, о чем ниже; но иудаизм, до известной черты импонировавший ему как «практический монотеизм», согласно (с. 224) формуле, употребленной по ходу рассуждения о Бергсоне, был им раз и навсегда отвергнут как свой путь. Любое чрезмерное приближение к «утробному миру» иудейства, к материнскому «хаосу», воспринимается Мандельштамом в образах кровосмешения: это «черное солнце Федры» — инверсия исторического преемства.

Можно только гадать, почему Мандельштам пошел именно к методистам. В сущности, это тоже довод против грубо практической мотивировки: чтобы ладить с властями Российской империи, проще было принять православие. Обращение к протестантской конфессии кажется неожиданным, если вспомнить, что тема христианства уже в стихах 1910 года, не говоря о более поздних, связана с недвусмысленно католическими атрибутами («И пятна золота и крови // На теле статуй восковых», «И слова евангельской латыни...» — и прочая), протестантизм же — правда, не раньше 1913 года — являет в мандельштамовской поэзии облик не только мрачный («Здесь прихожане — дети праха, // И доски вместо образов», «лютеранский проповедник» — «гневный собеседник»), но, по-видимому, и безблагодатный («И кряжистого Лютера незрячий // Витает дух над куполом Петра»). Наиболее простых ответов на эти недоумения — два, и они не исключают друг друга. Первый ответ: протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть «матовому» миру раннего Мандельштама. В 1912 году, то есть вскоре после крещения и ранее только что процитированных стихов 1913 года, было написано стихотворение «Лютеранин», тонкими нитями связанное с тютчевским «Я лютеран люблю богослуженье...» В нем именно скудость протестантского обихода сочувственно описывается как честность и правдивость, исключающая патетику и недостоверные духовные притязания; она, эта скудость, щадит нервы слишком возбудимого, слишком впечатлительного человека, не оскорбляет его вкуса, не тревожит его чувственности, соответствует его пессимизму:

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,

Тебя легко и просто хоронили.

Был взор слезой приличной затуманен,

И сдержанно колокола звонили.

Второй ответ: если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (выражение, употребленное им еще в 1908 году в письме бывшему учителю В. Гиппиусу), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, — не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. В немецком обиходе даже был создан особый термин — «культурпротестантизм»: он обозначает именно позицию интеллигента, являющегося христианином по крещению и, главное, в силу интеллектуального приятия так называемых христианских ценностей, но держащегося подальше от приходов. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, — позиция комфортабельная.

На деле же он оказывается не внутри протестантизма, а между обоими другими вероисповеданиями, действительно задевающими его душу и вдохновляющими его поэзию. По отношению к православию и католицизму крещение у методистов — «нулевой вариант», отодвигание выбора. Недаром в «Камне» рядом поставлены два стихотворения о двух храмах — о православном соборе св. Софии в Константинополе и о католическом соборе Нотр-Дам в Париже; рядом стояли они и в № 3 «Аполлона» за 1913 год. Правда, симметрично, да не совсем: Нотр-Дам поэт видел своими глазами, Айя-Софию — нет; готика — жизненное и очень глубокое переживание, память о котором будет возвращаться вновь и вновь, вплоть до самых поздних стихов, Византия — эфемерная фантазия молодого человека, полного впечатлений, может быть, от лекции знаменитого византиниста Д. В. Айналова (как предположил бывший товарищ Мандельштама по университету В. Вейдле). Личное творческое признание — о прекрасном, творимом «из тяжести недоброй», — связано именно с Нотр-Дам, не с византийским храмом. И последний нюанс: слово «христианство» тоже введено в стихотворение (c. 226) о Нотр-Дам, в то время как Айя-София увидена как бы в стилизованной языческой перспективе — с точки зрения Артемиды Эфесской или ее поклонников, Юстиниан строит этот храм «для чужих богов».

Одним из наиболее близких поэту людей в 10-е годы был уже упомянутый выше С. П. Каблуков, который, разумеется, убеждал поэта стать православным. О масштабе влияния Каблукова можно спорить, но оно должно было быть достаточно весомо (другое дело, что на таких виртуозов противочувствия, как Мандельштам, лучше не пытаться влиять, ибо всякое прямое воздействие будет сопровождаться, если не вытесняться, обратным). Каблуков водил поэта на концерт духовной музыки, возил к православной заутрене. И все же в мандельштамовских стихах 1914-1915 годов очень громко звучат католические мотивы. Внешним толчком для поэта послужил выход в конце 1913 года первого тома впервые обнародованных М. О. Гершензоном сочинений Чаадаева (второй том вышел в следующем году). Мандельштам был глубоко захвачен чтением; в ноябре 1914 года он уже предлагал редакции «Аполлона» свою статью «Петр Чаадаев». У русского западника прошлого века его поразила идея единства как вневременной смысловой связи16, являющейся, однако, в невыдуманной конкретности исторического преемства, зримое воплощение которого Чаадаев искал в феномене католической церкви. «Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью, — замечает о Чаадаеве Мандельштам. — Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов». И еще — об отношении своего наставника к традиции Рима, к папству: «Как очарованный, смотрел Чаадаев в одну точку — (с. 227) туда, где это единство стало плотью, бережно хранимой, завещаемой из поколения в поколение».

Параллельно со статьей Мандельштам пишет стихотворение «Посох», для него необычно легкое ритмически, раскованное, доверительное. Но стыдливость поэта ограждена характерной техникой смыслового наложения: каждое слово выбрано так, что оно приложимо и к самому Мандельштаму, и к Чаадаеву, одним поворотом все можно перевести в сферу объективации.

Посох мой, моя свобода —

Сердцевина бытия,

Скоро ль истиной народа,

Станет истина моя?

Я земле не поклонился

Прежде, чем себя нашел;

Посох взял, развеселился

И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях

Не растают никогда,

И печаль моих домашних

Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,

Солнцем истины палим.

Прав народ, вручивший посох

Мне, увидевшему Рим!

Чтобы найти правильный подход к «католической» теме, а заодно к противопоставленным ей темам «русской» и «еврейской», позволим себе маленькое отступление, Мандельштам — редкий по ясности пример, на котором можно рассматривать, как у подлинного поэта один и тот же принцип определяет и то, что по-литературоведчески называется поэтикой, и то, что по-обывательски называется психологией. В основе как литературного, так и внелитературного поведения Мандельштама — глубокая боязнь тавтологии в самом широком смысле слова, боязнь мертвой точки, непродуктивной статики, когда «разряд равен заводу», когда «на сколько заверчено, на столько и раскручивается». (с. 228) Все, что угодно, только не мертвая точка. Теоретически это будет исчерпывающе разъяснено в «Разговоре о Данте», но практически дано уже в ранних стихах. Вот изблизи взятый пример для контраста: Ахматова могла закончить прекрасное стихотворение словами «страшной книгой грозовых вестей», но по критериям, к которым приучает своего читателя Мандельштам, слова эти скучают в обществе друг друга, ибо эпитет «страшный» не наращивает смысла сравнительно с «грозовыми вестями». Кто поймет, что в мандельштамовском мире это не банальный страх перед банальностью, не забота о том, как сделать поновей и удивить, короче, не «остранение» по Шкловскому, а закон мысли и жизни, — не удивится тому, о чем мы сейчас будем говорить. Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом — не просто «русскоязычным», а именно русским17 — не в последнюю очередь потому, что для еврея самоотождествиться в качестве еврея, прикрепить себя к своей национальной идентичности — припахивает тавтологией. Недостает противоречия как энергетического источника, недостает восставленного перпендикуляра. Но вот сделан выбор в пользу русской поэзии и «христианской культуры» — хорошо, одно противоречие вживлено в ткань жизни, один перпендикуляр восставлен: что дальше? Стать православным означало бы так называемую ассимиляцию: «выкрест» однозначно отождествит себя в качестве русского — снова опасность тавтологии, на сей раз еще и сомнительной. Повинуясь императиву, воплощенному в мандельштамовской поэтике, ум Мандельштама шарил в поисках возможности нового выхода за пределы, отыскивал третий член пропорции между данными — еврейством и Россией.

Искомым был некий универсализм, который так относился бы к национальному русскому православию, как христианский универсализм относится к национальному партикуляризму евреев. Стоя перед этим уравнением, поэт бы потрясен примером Чаадаева русского человека, и притом человека пушкинской эпохи, то есть самой органической эпохи русской культуры, избравшего (с. 229) католическую идею единства. Мандельштам угадывает в чаадаевской мысли освобождающий парадокс, родственный тем парадоксам, без которых не мог жить он сам: не вопреки своему русскому естеству, а благодаря ему, ведомый русским духовным странничеством — вот он, «посох мой»! — пришел Чаадаев к тому, к чему пришел. «Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную землю традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все — необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный». Как выражается Н. А. Струве, обсуждая именно отказ от перспективы тривиальной ассимиляции, Мандельштам пожелал «не стать, а быть русским»; а был ли для этого «не стать, а быть» более убедительный вариант, чем подражение русскому пути Чаадаева, выведшему его за пределы русского?

Легко усмотреть, что строй католической традиции, «бессмертная весна неумирающего Рима», как сказано в статье, перенимает у взрослого Мандельштама те функции противовеса родимому хаосу, которые для отрока выполняла петербургская архитектура. А в понятии родимого хаоса теперь неразличимы два аспекта: «иудейский» и российский. «И печаль моих домашних // Мне по-прежнему чужда» — о чьей печали говорится здесь, о печали русских или о печали евреев? По логике стихотворения это одно и то же: уныние замкнувшегося в себе мира, отлученного от «единства», несвобода, бесплодие тавтологии. (Разумеется, выбор слова содержит аллюзию на евангельский текст: «Враги человеку домашние его» — Евангелие от Матфея, 10, 36). Любопытно, что в одном стихотворении католическая тема просвечивает сквозь петербургскую, потому что речь в нем идет о Казанском соборе Воронихина, «русского в Риме», — хрупком северном отголоске собора св. Петра, главного храма католичества на всей земле.

На площадь выбежав, свободен

Стал колоннады полукруг...

Помимо мысли о римском Сан-Пьетро, помимо всех коннотаций, которые жили для Мандельштама в словах «русский в Риме», стихотворение это связывается с «католическими» стихами через эпитет «свободен». В тех стихах, как и в статье о Чаадаеве, о свободе говорится снова и снова. «Посох мой, моя свобода», «Есть обитаемая духом // Свобода — избранных удел». Собственно говоря, слова для русских стихов неожиданные. Русский интеллигент привык ассоциировать католицизм в лучшем для последнего случае со стройностью и эстетическими приманками, а в худшем — со слепым послушанием какому-нибудь Великому инквизитору, с «чудом, тайной и авторитетом», по Достоевскому; при чем тут свобода? Но Мандельштам ни теперь, ни после не противопоставляет свободу подчинению.

О Чаадаеве он говорит: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу». Архитектура ведь в том и состоит, что неоформленное покоряется форме, принимает ее устав. Мандельштамовское понимание свободы не похоже на расхожий либерализм. И если мы спросим себя: свободу от чего он имеет в виду? — мы должны будем ответить: свободу от тавтологии. От случайных черт облика народности. «Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной». А выход из тавтологии сам по себе — веселье: «Посох взял, развеселился...» «Бессмертная весна» — вместо нетающих снегов на «черных пашнях». Об этих снегах сначала сказано, что они «не растают никогда», потом — что они все-таки растают, правда, не в низинах, а «на утесах» — для избранных. «Свобода — избранных удел».

Исповедальности поэт продолжает остерегаться и теперь. Это стихотворение написано так, чтобы лирическое «я» могло спрятаться за Чаадаева. Стихотворение «Аббат» в «Новом Сатириконе « и в «Камне» имеет вид подчеркнуто литературный, иронический, бытописательский: «аббат Флобера и Золя», «спутник вечного романа», вздыхающий от жары, утомленный (с. 231) разговором. Но в авторских вариантах, имеющих, как это обычно для Мандельштама, вполне самостоятельное значение, звучат иные ноты:

А в толщь унынья и безделья

Какой врезается алмаз,

Когда мы вспомним новоселье,

Что в Риме ожидает нас!

И еще:

Там каноническое счастье,

Как солнце, стало на зенит,

И никакое самовластье

Ему сиять не запретит.

О, жаворонок, гибкий пленник,

Кто лучше песнь твою поймет,

Чем католический священник

В июле, в урожайный год!

Об алмазе у поэта заходит речь в связи с идеалом воли, внутренней собранности, строя как единства «абсолютного подчинения» и «абсолютной свободы», противостоящего хаосу. «Уныние и безделье» — как бы «хаос российский», в противоположность «хаосу иудейскому». «Все стало тяжелее и громаднее, — скажет Мандельштам о своем времени уже после революции, — потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу».