В последнее время разговоры об утрате духовности, а значит, о необходимости заботиться о состоянии культуры[1] общества, сделались настолько обыденными, даже навязчивыми, что публично касаться этой темы почти неприлично. А приходится, потому что художественные явления обладают своей четко выраженной спецификой, определяющей как мотивы обращения к ним человека, так и критерии оценки созданного тем или иным композитором, писателем, художником.

Между прочим, именно здесь и начинается зыбкая почва вопросов, на которые большинство наших современников дает ответы крайне расплывчатые. Самых главных, в сущности, два: зачем вообще нужно искусство? и возможна ли какая-либо объективность в эстетических, а на самом деле, в силу связанности этих категорий, и в этических суждениях?

Что касается ответа на первый – о значении культуры – тут обычно как раз и принято ссылаться на загадочную духовность, сущность которой, впрочем, мало кто осознает. Зато уж в субъективности художественных оценок убеждены практически все. Нам представляется, что искусство тем и отличается от науки, что последняя нацелена на выяснение объективной истины, тогда как литература, живопись, музыка – всего лишь являются полем самовыражения их создателей. Забегая вперед, замечу: на самом деле отличие науки от искусства в другом. У них общий предмет рассмотрения – мир, в котором мы живем и человек в этом мире. А вот методы исследования разные. У науки – строго логический, аналитический, основанный на последовательном описании и установлении причинно-следственных связей. У искусства – образный, моделирующий, синтетический, всегда тяготеющий к метафорическому уподоблению и отождествлению, казалось бы, разнородного.

Наука, статистически обобщая весь массив единичных фактов, устанавливает некую идеальную закономерность, которой реальный объект всегда соответствует лишь с оговорками, приблизительно. Искусство, напротив, имеет дело с индивидуальным явлением, героем, но воплощающим собой типические черты, служащим своеобразной матрицей для понимания эмпирических людей и событий. Совсем огрубляя, можно сказать: разница между наукой и искусством примерно такая же, как между описанием и моделью.

Эти проблемы удобно обсуждать на каком-нибудь наглядном примере. Представим себе такую гипотетическую ситуацию: на Луне или на Марсе космонавты с Земли обнаруживают остатки инопланетного корабля, причем, на борту оказывается одна единственная статуя иной цивилизации, совершенно отличающейся от нас и по уровню развития, и по образному мышлению, да и по самому внешнему виду. Теперь вопрос: смогут ли земляне понять, шедевр перед ними или жалкая поделка, творение мастера – или поточный товар копииста?

Полагаю, в подобных обстоятельствах мы не только будем не в состоянии оценить художественную ценность артефакта, но даже не догадаемся, что перед нами скульптура. И вот почему.

В реальности нас окружают различные объекты, среди которых можно выделить природные феномены, вещи, созданные руками человека и то, что принято называть произведениями искусства[2]. Эти три класса объектов различаются между собой тем, что одни возникли естественным путем, а другие были созданы искусственно. Но не это главное. Мы оцениваем их, руководствуясь совершенно разными критериями.

Отношение к природным явлениям и вещам чисто субъективно, оно возникает из представления об удобстве, из привычек, настроения. В зависимости от сочетания этих факторов, например, ярко сияющее солнце может нравиться или не нравиться (скажем, если болит голова). Степень насыщения диктует отношение к тому или иному сорту пищи вплоть до отвращения, которое может вызывать при определенных обстоятельствах даже любимое блюдо. Произвольность и неустойчивость наших оценок в этой области хорошо отражает известная поговорка: о вкусах не спорят. Действительно, никому не придет в голову ссориться из-за гастрономических пристрастий или предпочтений, отдаваемых тем или иным природным ландшафтам.

Почему? Потому что окружающие нас вещи мы оцениваем, так сказать, на телесно-душевном уровне, исходя из своего физического состояния и эмоций. Точно так же, как это делает любое животное, не интересующееся внутренней сутью попадающихся на пути объектов, а только «принюхивающееся»: полезно мне это или опасно? Следовательно, нравится мне это или не нравится.

Совершенно иначе обстоит дело с произведениями искусства (которых недаром нет у животных). Расходясь с приятелем во взглядах на прочитанный роман или увиденную картину, мы испытываем некоторое беспокойство, стараемся убедить собеседника, отстаиваем свою позицию. Дело в том, что с художественными объектами мы встречаемся на другом, специфически человеческом уровне – уровне духа. Значит, вопрос о том, что такое искусство и зачем оно нужно упирается в антропологическую проблему: что есть человек, чем он отличается от любого животного?

– Не разумом, если под ним понимать умение вырабатывать правильную в данных условиях стратегию поведения. Любая кошка, не говоря уж о человекообразных обезьянах, ведет себя вполне целесообразно. Думаю, что не помогут нам разобраться в вопросе и ссылки на так называемый интеллект. Представитель вида homo sapiens, живущий в одном подъезде с вами, бывает круглым идиотом, не способным к простейшим логическим операциям (с которыми, например, успешно справляются дельфины) – и тем не менее он человек.

Мы отличаемся от животных – духовностью. – Бесспорно. Но что же это означает?

Сидящая и жующая свой банан обезьяна только ест, только осуществляет процесс жизнедеятельности. Можно представить себе человека, поглощенного точно таким же занятием. Так вот: в отличие от обезьяны он не просто ест, он еще и рефлектирует, ищет смысл совершаемых им действий. Человек – это существо, живущее не только в природной среде, но и в пространстве смыслов, обладающем своей топографией, своим потенциальным рельефом.

Этот рельеф имеет прямое отношение к ценностям, поскольку именно они придают означенность, важность одним аспектам бытия и девальвируют другие. Смысловое пространство для человека столь же необходимо, столь же реально, как физическое. Оказываясь вне него, мы испытываем самое настоящее голодание: существование лишается цели, все делается пресным, утомительным.

Тем самым духовность – это способность и одновременно потребность искать и находить смыслы, следовательно, оценивать мир не только с точки зрения субъективного принципа «нравится – не нравится», но и руководствуясь критерием, предполагающим наличие объективной истины: «хорошо – плохо».

Не мне хорошо или плохо, но вообще хорошо или плохо. Подобное знание, по библейской легенде, человек получает в грехопадении, как знание добра и зла, становясь в этом подобным Богу. Животные ведь не отличают добро от зла. Волк вполне невинен, когда кушает ягненка.

Иное дело человек, знающий, что убийство – зло, и в то же время уплетающий за обедом котлету. Вот откуда берется идея о первородном грехе: духовность с ее смысловой ответственностью, с ее категорическим нравственным императивом приходит в непримиримое противоречие с психо-физической реальностью, в которой мы живем, испытывая потребность в пище, сне, удовлетворении своих физиологических влечений. В этом земном мире, поэтому, никогда невозможно стопроцентное воплощение духовного идеала – ни в социальной практике, ни в личной судьбе. Подобная невозможность, наполняющая душу отчаянием, ощущается человеком как странная, противоестественная вина – без вины виноватость. Мы никак не можем соответствовать самим себе – и это грех. Но не мы выбирали эту свою греховную природу.

В некотором смысле искусство как раз и является той искусственной сферой (сложным образом связанной с обыденной реальностью, но в то же время противостоящей ей), в которой человек оказывается избавленным от жесткой детерминированности своего существования насущным. Законы, по которым протекает жизнь в художественном произведении – идеальны, они соответствуют человеческой потребности в структурировании, гармонии и смысловом оправдании[3]. Тем самым только в искусстве, говорящем о подлинных ценностях, мы как бы обретаем самих себя, преодолеваем нетождественность самим себе. Только в нем и через него возвращаемся к утраченной целостности, начинаем видеть и понимать.

Вернемся к инопланетной статуе. Она являлась художественным высказыванием пришельцев об их видении того, что в этой вселенной прекрасно, достойно, истинно, подлинно. Но высказывание это было не прямое – как высказать душу прямо? – только через материал, через язык. А язык всегда состоит из знаков, символов, каждый из которых, взятый в отдельности, сам по себе – нем. Как же понять, что означает данный символ, данное слово? – Лишь через другие символы (вспомним, как устроен толковый словарь).

То есть «высказывание», художественное произведение мы можем «прочесть» только в определенном контексте. И таким сверхконтекстом является вся человеческая культура.

Не зная ничего о Древнем Египте, невозможно понять иероглифических надписей. Имея дело с инопланетной статуей, извлеченной из контекста породившей ее культуры, нельзя не только ее оценить, но даже просто догадаться, что перед нами носитель определенных смыслов.

По этому поводу можно вспомнить о произведениях представителей авангарда, вызывающих обычно изумление. В музее мы видим кучу песка или абстрактную конструкцию из болтов, гаек и скоб, или фонтан в виде писсуара (по примеру Марселя Дюшана). Почему, спрашивается, это произведения искусства? Что отличает их от кучи песка в карьере, ржавого железа на свалке или унитаза, стоящего в каждой квартире? Их отличает то, что поставлены они сюда «искусственно», нам демонстрируют их в музее, значит, включают в определенный контекст, в котором только этот предмет и «читается» как символ, как знак. Чего? Последнее зависит от многих обстоятельств но, прежде всего, перед нами именно знак контекстуальности искусства. Это вещь, с которой «содрана», совлечена ее бытовая вещественность, ее уже нельзя использовать «по нужде» – по ее предметному назначению, то есть удовлетворить с ее помощью некую телесно-душевную потребность. Ни одному зрителю не придет в голову употребить унитаз, установленный в музейном зале, так, как он это делает с его аналогом каждый день у себя дома. Но если бы даже такая идея и пришла кому-то в голову, подобная акция при всем ее хулиганском оттенке все равно воспринималась бы как «искусственная», то есть «художественная» (пусть и со знаком минус), просто потому, что она неизбежно оказалась бы в сетях все той же самой контекстуальности, придающей ей символическое значение.

Итак, искусство контекстуально. Это означает, что оно представляет из себя единый поток, законы движения которого, а главное, внутренний смысл происходящих в нем явлений можно понять лишь через него самого. Так смысл картин Рембрандта нельзя выявить без знания работ его предшественников, без представления об исторической обстановке, в которой жил художник, без понимания тех сложных религиозно-философских и культурных процессов, которые протекали тогда в Европе, наконец, без учета всех прежних культурных и исторических напластований – тех вопросов, которые были заданы к тому моменту человеческим духом и требовали разрешения. Простейший пример: без погруженности в библейскую проблематику не понять даже смысла сюжетов большинства картин, созданных в Старом свете за последние две тысячи лет.

Более того, невозможно представить себе собственную жизнь полно и глубоко, если вырвать ее из культурно-исторического контекста. Сделать это – значит замкнуть себя горизонтом своего единичного конечного существования, обреченного небытию. Кто-то сказал, что человек – это животное, которое кроме своих родителей знает, кто его бабушка и дедушка. То есть человек – животное, живущее в истории, в контексте духовно ориентированных событий, значимость которых сохраняет для него язык.

Духовность – это ответственность, ответственность и самоотверженность, потому что, понимая себя не как случайный выкидыш природы, отчаянно борющийся за место под солнцем, а как необходимое звено во всеобщей цепи исторического бытия, мы тем самым детерминируем себя, но не прошлым, а будущим. Без нас оно не наступит. По-настоящему разобраться в культуре возможно, только представляя себе все ее аспекты в их взаимосвязи, ориентируясь в символическом языке поэзии, живописи, музыки, пластики, архитектуры. А языку положено учиться. Даже своему родному языку, тем более, когда он начинает выступать (например, в стихах) в роли, несколько отличной от обыденной, коммуникативной.

Место поэзии в культуре

Очень часто, сравнивая поэзию по напевности, мелодичности с музыкой или с живописью (по образности и яркости метафор), мы не отдаем себе отчета, насколько близки к истине, насколько поэзия является синкретическим жанром, отличаясь от прозаической литературы и в то же время во многом совпадая с ней, хотя бы потому, что сама когда-то прозу и породила.

Вся литература первоначально существовала в поэтической форме, лишь позже стали появляться прозаические произведения – научные и исторические тексты, и лишь затем – художественные. Правда, римский ученый и философ Лукреций Кар даже в I веке до н.э. – во времена поздней античности – все еще писал свой трактат «О природе вещей» стихами.

Попробуем разобраться, что же роднит поэзию, например, с живописью. – Это иной по сравнению с музыкой или прозой способ восприятия. Как мы слушаем симфонию или получаем информацию, читая роман? Последовательно, во временной развертке. А как «прочитываем» картину? – Сразу, взглядом, получая общее представление и лишь потом начиная разглядывать детали. Такой способ восприятия называется симультанным. Но ведь почти также строится и восприятие небольшого лирического стихотворения, которое можно удержать в своей памяти как бы все целиком. И происходит это из-за того, что в стихах за счет размера, рифмы между словами возникают кроме горизонтальных – логических (от начала к концу предложения) еще и вертикальные связи (через строчку или несколько строк). Стихи, таким образом, представляют собой словно бы прошитую арматурой смыслов и созвучий «железобетонную» конструкцию повышенной прочности. Замечу, эта прочность доказана временем. В отличие от прозы (кто читает сейчас авантюрные романы XVII – XVIII веков!) стихи не устаревают: и Гомер, и Гораций до сих пор стоят на полках наших домашних библиотек.

Эта особенность – повышенная степень взаимосвязи и взаимовлияния слов в стихах – позволила Юрию Тынянову утверждать, что в поэзии мы имеем дело с напряженным словом. Мандельштам писал про лучики смыслов, «торчащих из слова в разные стороны», сплетающиеся в один нерасчленимый контекст. Стихи словно бы создают силовое поле, в которое захватывается непосредственное переживание человека, его видение, понимание мира.

В конечном итоге это тоже исследование. Но в отличие от научного исследования, имеющего дело с явлениями обобщенными, лишенными индивидуальной окраски, поэзия говорит о единичном, конкретном, видя в каждом событии, которого касается, отражение вечного, единого – той истины, тех ценностей, о которых мы уже говорили.

Лидия Гинзбург в статье «Поэтика Осипа Мандельштама» дает такое определение: «Поэзия – особый способ художественного познания, познания вещей в их неповторимых аспектах, обобщенных и одновременно единичных, тем самым недоступных познанию научно-логическому».

«Обобщенные и одновременно единичные» аспекты... – Уже высказана антиномия. Перед нами формальное логическое противоречие. И действительно, стихи представляют собой предельно антиномичную структуру. Это замечательно показал в своих «Лекциях по структуральной поэтике» Юрий Лотман. «В поэтическом тексте отождествляется нетождественное и противопоставляется не противоположное в естественном языке»,- пишет исследователь. Он разъясняет, что рифма, ритм, повторы, – все в структуре стиха служит этой цели: передать мир в его алогичной целостности, противоречивости, воплощаемой в поэтическом языке.

В качестве примера такой антиномичности рассмотрим стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...»:

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Повторение слова «дар» в первой строке – не тавтологично. Совпадение существительных приводит в соприкосновение прилагательные. Они как бы отождествляются, выявляя противоречивое единство. Так «напрасный» становится «случайным». В то же самое время, благодаря рифмовке («случайный – тайной»), напрасной делается сама тайная судьба человека. Возникает сложный, обогащенный смыслами синонимический ряд. Унылая перечислительная интонация как бы подчеркивает эту напрасную случайность существования. И вдруг в последней строке первой строфы звучит слов «казнь», меняющее все. Можно ведь было сказать как угодно иначе; ну, например: «Иль зачем судьбою тайной/ Ты истечь осуждена?» Кстати, это было бы с точки зрения языка правильнее: казнить можно только живое существо, но не его признак. Меж тем жизнь сама по себе не субстанциональна, она – признак, свойство живого, и потому кончается, истекает, но не казнится. Однако Пушкин идет против логики, против правил. Мы не особенно замечаем, но в тот же момент происходит удивительная подмена: жизнь как бы персонифицируется, принимая на себя функции человека. Тем самым что-то начинает происходить не с абстрактным понятием, но с живым существом.

Вторая строфа: и сразу же напряжение растет (растет вопреки тому, что о напрасности и случайности перед этим уже было сказано с разочарованием), и опять незаметно для нас в семантическое столкновение приводятся слово «дар» (мы еще помним, как оно два раза прозвучало в первой строфе) и словосочетание «враждебная власть». Оказывается, дар есть следствие враждебной власти, и в то же время, несмотря на то, что эта власть враждебна, она вызывает из ничтожества. Опять противоречие и трагическое заострение. Снова будь вместо «ничтожества» – «небытие», выглядело бы логичнее... и хуже. В другом стихотворении Пушкин повторится: «Ничтожество меня за гробом ожидает...» Ничтожество – то есть несуществование.

Далее все окончательно запутывается. Некто, воззвав из ничтожества, оказывается, наполнил мне душу страстью и ум сомненьем взволновал. Вопреки радостному смыслу этого утверждения, оно почему-то звучит в контексте данного стихотворения особенно трагично. В третьей строфе заявляется прямо противоположное: сердце пусто, празден ум, причем не где-то, а здесь, куда я попал из ничтожества и где мне как раз душу страстью наполнили. Конец, говорящий об однозвучности, тоскливости этой жизни, казалось бы, делает бессмысленным вопрос из первой строфы: зачем она осуждена на казнь тайной судьбою?

С точки зрения логики – головоломка. Каждая следующая фраза противоречит предыдущей, концы с концами не сходятся, и в то же время ощущение от стихотворения поразительно целостное, достоверность высказывания потрясающая. Что происходит? Каждое слово будто становится живым, подвижным существом, его не удержать в узких границах словарных значений, более того, оно как бы сливается со своей противоположностью, и тогда в момент их непонятного, ускользающего от разума отождествления словно начинает мерцать истина, какая-то прямо не называемая таинственная глубина.

С точки зрения логики – головоломка. Каждая следующая фраза противоречит предыдущей, концы с концами не сходятся, и в то же время ощущение от стихотворения поразительно целостное, достоверность высказывания потрясающая. Что происходит? Каждое слово будто становится живым, подвижным существом, его не удержать в узких границах словарных значений, более того, оно как бы сливается со своей противоположностью, и тогда в момент их непонятного, ускользающего от разума отождествления словно начинает мерцать истина, какая-то прямо не называемая таинственная глубина.

Именно поэтому «поэтическая структура оказывается несравненно более высоко насыщенной семантически и приспособленной к передаче столь сложных смысловых структур, которые обычным языком вообще не передаваемы» (Юрий Лотман).

А это значит, что в распоряжении поэта имеется уникальный инструмент, позволяющий проникать в самые глубинные тайны мироздания. Мы знаем, что теорию относительности, одним из постулатов которой является конечность и неизменность скорости света (300 тысяч км/сек), разработал Эйнштейн. Но еще за десяток лет до того русский поэт Афанасий Фет написал стихотворение «Угасшим звездам». Вот оно.

Долго ль впивать мне мерцание ваше,

Синего неба пытливые очи?

Долго ли чуять, что выше и краше

Вас ничего нет во храмине ночи?

Может быть, нет вас под теми огнями:

Давняя вас погасила эпоха, –

Так и по смерти лететь к вам стихами,

К призракам звезд, буду призраком вздоха!

Поэт не знает физики, но знает душу человека, он знает, как доходят до нас строки умерших тысячелетия назад гениев, – и рождается образ звезд, уже погасших, от которых свет все еще идет к нам тысячи и миллионы лет. Но мир един, и так получается, что высказывание о душе пророчит еще неоткрытые физические законы.

Отличие поэтического языка от прозаического

В пьесе Мольера «Мещанин во дворянстве» незадачливый учитель объясняет господину Журдену, чем стихи отличаются от прозы: «Все, что не проза – то стихи, и все, что не стихи, то проза». Как ни смешно такое определение, формально оно оказывается наиболее точным.

Известный ученый-стиховед Михаил Гаспаров пишет следующее: «Стихи – это текст, ощущаемый как речь повышенной важности, рассчитанная на запоминание и повторение».

Однако и проза бывает весьма важной. И ее запоминают и повторяют, например, анекдот. Можно выделить, конечно, формальные признаки. Они очевидны: стихи – это специфически (построчно) организованный текст. Это текст, который помимо абзацев и отдельных предложений делится еще и на строки, или, как их называют, «стихи». Таким образом речь разбивается на определенные, легко охватываемые сознанием части. Само слово «стих» – по-латыни «versus» (отсюда пошло версификация – стихосложение). Versus – означает поворот, возвращение к началу ряда, в отличие от прозы («проза» по-латыни – «речь, которая ведется прямо вперед»). Границы стихов или выделяемых отрезков речи общеобязательно заданы: при письме – графически, при чтении единообразной интонацией, монотонией. Вот почему, профессиональные чтецы, как правило, ориентируясь на смысл или драматический эффект, произносят текст стихотворения неправильно. В сущности, в их устах стихи уже не являются стихами, поскольку границы сопоставимых, выделенных отрезков текста нарушены. У плохого декламатора стихи превращаются в дурную прозу. Правильно же читают поэты, идущие за метрикой. Вспомним, что говорилось про вертикальные связи слов в стихотворении. Так вот, разрушение размера приводит к искажению, распаду этих связей, в том числе и смысловых[4].

В принципе, формально в стихи можно превратить любой текст, например, газетную передовицу:

Тревожные слухи ходили последнее время в поселке

Некрасовское: на грани

Банкротства оказалось старейшее

Предприятие района – машиностроительный завод,

Основной продукцией которого были

Винные насосы, а рынки

Их сбыта – в основном бывшие

Южные республики бывшего Союза.

Получается смешно. Почему? Да потому, что связи «по вертикали» устанавливаются в этом тексте случайно, превращая информацию, которую выдает автор, в нечто пародийное.

Кроме того, оказывается, что мы как бы перестаем понимать, о чем, собственно, сообщает нам участок только что прочитанного текста. Конечно, можно сослаться на то, что разбивка на строки (при чтении монотония) затрудняет восприятие информации. Но именно эта разбивка и сделала прозу стихами. Удивительно: ведь кроме способа чтения ничего не изменилось, не убавилось ни одного слова. Перед нами фундаментальное свойство поэзии: она устроена так, чтобы помешать воспринимать сообщительную речь[5]. Сосредоточиться не на логике фразы и прямом словарном значении составляющих ее слов, а на чем-то другом. Это подтверждает и обратный пример превращения стихов в прозу. Последнее многократно проделывалось разными авторами. Вот хрестоматийный пример.

Запишем знаменитое «Я вас любил, любовь еще быть может...» теми же словами, лишь несколько их переставив для ликвидации рифм и размера: «Я вас любил, может быть, в моей душе любовь не совсем угасла, но пусть она вас больше не тревожит. Я ничем не хочу вас печалить». Что получилось? Перед нами чистое сообщение, обнажающее все свое информационное убожество. Оно плоско, почти пародийно, я бы даже сказал, бессмысленно, хотя и выстроено по всем правилам логики.

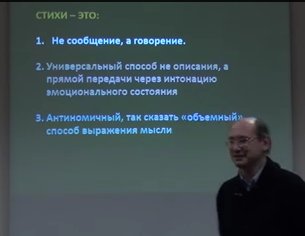

В этом и состоит главнейшее отличие стихов от прозы. Чему служат в стихотворении строчки, размер, рифмы? – Как ни странно тому, чтобы разрушить стереотип восприятия. Они словно бы говорят нам: перед тобой не сообщение, как в логически выстроенной прозаической речи, перед тобой нечто другое.

Стихи отменяют некоторые из правил, действующих в прозаической речи. Их «инородность» можно проиллюстрировать таким примером. В русском языке смысловое ударение приходится на последнее слово в предложении, например: «он тут был» или «тут был он» – фразы совершенно по-разному семантически окрашенные. Но вот стихотворение Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу...» Что, поэт хочет сказать, что он выходит именно на дорогу, а не в поле, например, или на берег реки? – Конечно, нет. Законы прозаической речи не действуют. Смысловое ударение как бы распределено между словами.

Итак, стихи – в отличие от прозы – вообще не являются сообщением, они словно бы ни к кому не обращены (или, что то же, обращены к Богу, к самому себе). Стихи – не сообщение, а «говорение», записанный живой человеческий голос (в этом и состоит смысл монотонии: как ни странно, оказывается, в состоянии сильного эмоционального напряжения человек говорит именно монотонно). У стихов нет адресата. Читающий их словно бы становится на место автора и оживляет его речь. – В этот момент прочтения, он сам и есть эта ожившая речь, непосредственно передающая эмоцию.

Вот где различие: проза, как правило, только описывает душевные состояния человека, причем, главным образом, в логической форме (иначе просто не может существовать описания)[6]. Поэзия же, используя борьбу монотонии и фразовой интонации, воздействует непосредственно голосом, передает волнение, грусть, радость – прямо, минуя описание. Поэзия – речевое искусство. Именно поэтому сохраняется на века, ведь символы и логические формы устаревают, дыхание же, эмоциональное напряжение, завораживающие интонации любящего или страдающего голоса устареть не могут, они всегда будут внятны чуткому слуху.

Несколько слов о «чутком слухе». Из сказанного понятно, что поэзия – универсальный способ обучения пониманию человеческой речи, пониманию собеседника. Мы даже не догадываемся, насколько не развито у большинства такое понимание. Мы слышим других (и себя) весьма однобоко, извлекая из чужих фраз только логически выстроенную информацию (словно читаем газету), тогда как речь совершенно разоблачительна. Посмотрите, как человек говорит – и вы поймете, врет он или нет, вы поймете, умен он или глуп (не по тому, что говорит, а по тому, как говорит), вы даже поймете, добр он или зол, пошл или глубок. Но такому искусству видения надо учиться, потому что видят тут не глаза, а душа. И мы опять возвращаемся к тому, с чего начали: искусство, в особенности поэзия, – область возмужания человеческого духа. Она учит видеть и знать.

Примечания:

[1] Под культурой в дальнейшем я буду понимать, главным образом, совокупность художественных явлений, окружающих человека.

[2] В более общем виде уместнее было бы говорить об артефактах.

[3] Тогда как природная данность хаотична и бессмысленна.

[4] Дело в том, что смыслоемкой является не только «логика фразы», но и интонация, с которой последняя произносится.

[5] На это обстоятельство впервые обратила внимание Елена Невзглядова. Ее теория, которой в целом следует дальнейшее изложение, предполагает, что в лирической поэзии мы имеем дело с борьбой фразовой интонации и монотонии, появляющейся в стихах из-за принудительного разбиения текста на строки (см. ее книгу «Звук и смысл». СПб., 1998).

[6] Логически немотивированная асемантическая пауза, возникающая в стихотворении в конце каждой строки, в прозе невозможна. Здесь не помогут знаки препинания. Так многоточие в прозе не бессмысленно. Оно может выражать разные эмоциональные состояния или служить знаком паузы колебания, когда речевое решение еще не принято. При этом использование столь сильного знака ограничено. Как правило, его применяют лишь при передаче прямой речи. Стихи же целиком организованы как прямая речь.