Символом нашей семейной сплоченности всегда был дачный самовар. В будни он поглядывал на нас с высоты буфета, и чай мы пили обычный, из чайника, согретого на керосинке. Зато в выходные дни непременно, в любую погоду, ставили самовар. Главное, разжечь его быстренько, щепочками, а уж потом ставь трубу, появится тяга, и — только шишки подбрасывай, дело пойдет даже под проливным дождем. Если нет дождя, то, конечно, мы все рядом с мамой на лавочке, тесня друг друга, наблюдаем за действом. Самовар начинает потихоньку насвистывать, внутри его блестящего пуза что-то щелкает, дым пушистым шарфиком плывет в соседский сад, а мама, надев очки, читает вслух нашего «дачного» Пушкина. Определить готовность самовара легко: во-первых, он перестает насвистывать, а во-вторых, если щелкнуть пальцами по его раскаленному боку, раздастся глухой звук. Если один раз это услышать, уже никогда не спутаешь, готов или нет самовар. Готов. С Пушкиным отдельная история. Расскажу.

Вслед за Болгарской Православной Церковью в целесообразности Всеправославного Собора усомнился Антиохийский Патриархат

Риск того, что Святой и Великий Собор Православной Церкви, запланированный на июнь 2016 года, так и не соберется на Крите, возрос еще более после того, как вслед за Болгарской Православной Церковью сомнение в целесообразности проведения Собора высказал и Антиохийский Патриархат, сообщило греческое информационное агентство «Ромфея».

В своем официальном уведомлении Антиохийская Православная Церковь заявила о разочаровании решением Синода Константинопольского Патриархата перенести решение вопроса о церковной юрисдикции Катара на период после Всеправославного Собора.

В Антиохийской Православной Церкви, которая в течение последних трех лет находится в остром споре с Иерусалимским Патриархатом, открывшим свою архиепископскую кафедру в Катаре, считают, что в подобной ситуации нет никаких оснований утверждать, что существует «единство Православия» и, следовательно, демонстрировать его путем созыва Святого и Великого Собора Православной Церкви.

А.П. Чехов: «В детстве у меня не было детства»

Когда вы раздумываете над судьбой Антона Павловича Чехова, «мальчика» в провинциальной бакалейной лавчонке, гимназиста-репетитора из обнищавшей мещанской семьи, студента-медика и одновременно поставщика увеселительного чтива для обывательских юмористических журнальчиков, ставшего великим мировым писателем, то одна черта прежде всего поражает вас в этой судьбе: тяжесть препятствий, враждебных развитию таланта. Нужна была постоянная, сосредоточенная внутренняя сила, не ослабевавшая воля к борьбе за творчество. Жизнь все время ревниво испытывала Чехова: достоин ли он своего гения? Она подставляла ему на каждом шагу коварные ловушки, в которые попадалось множество талантливых, но слабых людей — таких, например, как старшие братья Антона Павловича, Александр и Николай, писатель и художник, богато одаренные, но не сумевшие овладеть своим дарованием, не понявшие, что талант ничего не значит без повседневной борьбы за него, без неистового и кропотливого труда и без многих, очень многих других условий.

Чехов за все должен был платить — здоровьем, непрерывным подвижническим трудом, одиночеством, ни на минуту не прекращавшейся, требовавшей всех душевных сил работой над собою.

Ловцы душ

В дождливый сентябрьский день по ухабистой дороге, справа и слева от которой тянулись унылые пустоши, окаймленные на горизонте траурной лентой хвойных лесов, медленно, словно крылатое насекомое, прибитое к земле непогодой, двигался автобус, серый от придорожной грязи и пыли, с вмятинами на боках. Вдруг он остановился. Водитель чертыхнулся. Некоторое время он сидел в кабине, пытаясь завести заглохший мотор. Однако все его усилия были напрасными — мотор прерывисто стрекотал и вновь замолкал. Тогда водитель выскочил из кабины…

— Черт возьми! — процедил сквозь зубы пожилой человек с обрюзгшим лицом и пробивающейся на подбородке темной щетиной. — Уже второй раз останавливаемся. Что за чертовщина?

При этих словах сидевший рядом с ним темноволосый худощавый юноша в круглых очках и болоньевой куртке с капюшоном словно очнулся от раздумий, в которые он был погружен всю дорогу, вскочил со своего места и вышел из автобуса. Некоторое время он обреченно смотрел, как водитель, яростно чертыхаясь, копается в моторе. А затем, несмотря на моросящий холодный дождь, быстро зашагал по дороге.

Зритель

Лежу, словно кто-то меня размагнитил.

Гляжу в темноту сквозь двойное стекло,

Заждавшийся света внимательный зритель,

Которому, впрочем, ещё повезло…

Живу, да и ладно. Забудусь на время,

Прилягу. Очнусь, улыбнусь невпопад,

И снова печаль бесконечная в теме,

И долгих восточных ветров неформат.

Лишь изредка вспыхнут потёртые пятна,

Висящих небрежно, ночных облаков.

И вырваться хочется невероятно

На тёплую улицу из-под замков.

«Причал для страждущих сердец»

Благословенна Крымская земля! В правоте этих слов я убедилась, совершая многочисленные экскурсионные и паломнические поездки по нашему родному полуострову, из которых узнала, что Крым является не только живописнейшим уголком земного шара, но имеет ещё и богатейшую историю. Перелистывая её страницы, я увидела раздел, начатый Автором ещё более тысячи лет назад. Но он оказался неоконченным, ибо каждое столетие, каждый год дают повод для написания новых глав, и раздел этот носит название «Крым православный».

Я напишу рожденье дня

Я напишу рожденье дня,

Когда подсохнут утра краски.

Где ветер, оседлав коня,

Навстречу мчится доброй сказке.

Я напишу взрывной рассвет,

Пусть пламенеет на мольберте,

Я напишу зелёный цвет

В весенней, майской круговерти.

Незримой кисти мягок след,

Незримо полотна дыханье,

Пишу мгновенья я портрет,

Чтоб сделать зримым мирозданье.

Разлуки не будет

Детям о праздниках

Христос воскресе!

На Пасху 1917 года день выдался лучезарный, солнечный. Государь-страстотерпец Николай II с государыней и детьми встретили его в заточении.

Придя из храма, они поздравили даже тех тюремщиков, от которых терпели глумления и издёвки. Кротость и твёрдость в терпении — черты великих душ, а их имела вся эта святая семья.

Однажды в сад, где гулял царский сын, Алексий, ввалились хохочущие матросы и злорадно выкрикнули:

— Что, несостоявшийся царь? Эх, заживём же теперь без вас!

Так они гоготали, довольные тем, что унизили двенадцатилетнего ребёнка. Но взор мальчика был прям и величественен, как взгляд истинного царя.

Госдуме предложили отменить ЕГЭ

Заксобрание Карелии внесло в Госдуму законопроект об отмене единых госэкзаменов (ЕГЭ) по русскому языку и математике. Документ размещен в электронной базе нижней палаты.

«Итоговую аттестацию по ЕГЭ предлагается отменить. Единый экзамен по русскому языку сделать добровольным, как и остальные вступительные ЕГЭ», — говорится в сопроводительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что качество обучения в разных школах может существенно отличаться. Поскольку «по социальным причинам» требуется аттестация большинства выпускников, уровень ЕГЭ «неизбежно оказывается низким», что, по мнению авторов законопроекта, разрушает школьное образование и приводит к значительному падению уровня знаний учащихся.

Российские чиновники хотят подчинить себе весь рунет

Регулирование доменов, IP-адресов и сетей может стать исключительным правом государства.

Минкомсвязи разработало законопроект с условным названием «Об автономной системе интернет», рассказали «Ведомостям» несколько источников в телекоммуникационных и интернет-компаниях и подтвердил близкий к министерству человек. Это комплекс поправок в законы «О связи» и «Об информации...», они дают государству большие возможности по контролю над всей инфраструктурой российского интернета. По словам одного собеседника, в индустрии обсуждаются два документа на эту тему (один более развернутый), копия одного из них есть в распоряжении издания.

Российская семья приютила бурого медведя (видео)

Британская газета The Daily Mail написала о русской семье, в доме которой живет бурый медведь. Светлана и Юрий Пантелеенко регулярно проводят время со зверем по кличке Степан.

Семья взяла медведя к себе, когда ему было три месяца. По их словам, животное в тяжелом состоянии нашли в лесу охотники. Медведицы поблизости не оказалось.

По словам пары, теперь они полностью одомашнили животное, которое обожает обниматься и ведет себя всегда дружелюбно. Двухметровый медведь регулярно смотрит с семьей телевизор, устроившись на диване. Также супруги сажают 136-килограммового зверя за обеденный стол и играют с ним в футбол.

Паганель

Порхает бабочка над нежными головками цветов.

Мальчишка притаился с марлевым сачком,

Скрываемый лишь тенью облаков,

Таких же белых и кудрявых, как и он.

Блестит роса — в ресницах лепестков,

Заботливо их сушит ветерок.

Ромашек широко раскрытые глаза

Глядят на грозно поднимаемый сачок…

Лежит наш паганель щекою вниз.

Дыханье затаив, приподнимает марлевые сети.

Над ним кружится голубянка алексис

В зеленой дымке лерхенфельдий.

____________

Голубянка алексис — бабочка с крыльями небесно-голубого цвета.

Лерхенфельдия — травянистое растение с тонким стебельком и

раскидистыми соцветиями-метелками.

2015

Правильный человек

Алексей Чижов был очень правильным мужчиной. Уходя, он гасил везде свет, никогда и нигде не сорил, мусор всегда сортировал, а отработанные энергосберегающие лампы сдавал в специализированные организации для переработки и обезвреживания. Он, кстати, является единственным россиянином, который знает адреса этих специализированных организаций. Алексей не купался в водоёмах, в которых купание запрещено и не ходил по газонам, никогда не заезжал в магазины на роликовых коньках и уж тем более не выходил в двери, на которых написано «Выхода нет».

«Я был слеп, а теперь вижу…» (Ин. 9:25)

Кто такие святые?

Святых, как правило, принимают за людей необыкновенных, как бы ненормальных в хорошем смысле этого слова — т. е. не таких, как мы. И в этом суждении есть доля истины, с небольшой поправкой: ненормальными являемся мы, а не они. Святые — это как раз самые нормальные люди, каждый из них в свою меру приблизился к норме. Если этого не понять, все наши представления о цели и смысле их существования будут ошибочными.

«Какая радость быть человеком! Она познаётся, как только человек почувствует другого человека Христом», — восклицает преподобный Иустин (Попович), приоткрывая нам главную правду о святых: они чувствуют Христом. Для них Христос не абстракция, а сокровенная суть их богоустремлённой личности. Святые живут Христом и во Христе, они думают Христом, чувствуют Христом, действуют Христом. Христос для них стал первым другом и братом, первым помощником в делах и при этом единственным Царём их внутреннего мира.

Общение святого с миром, с другими людьми осуществляется не напрямую, а опосредовано — через Христа. Он смотрит на всё через Христа, как через линзу, выпрямляющую все кривизны человеческого ума.

Казался миг вечным...

Казался миг вечным, но время упрямо

льет воды и катит в сердечное пламя,

незримо и властно вздыхая наречьем,

жжет кожу и холодом дует на свечи.

Шаг вынужден, кажется прежнее странным,

нет сил затянуться открывшимся ранам,

нет воздуха, почвы, основы и права,

и сохнут, и гнутся деревья и травы.

Сама по себе, без усилий, «свобода»,

играя, меняет и смыслы, и коды,

все в том же порядке, украдкой, пунктиром

рисует и чертит скелет(ие) мира.

Солнце правды, или Ученик язычницы

«…познаете истину, и истина сделает вас свободными»

(Ин. 8:32)

Меня называют мудрым. Но, если это и впрямь так, то мудрость моя — плод раздумий. Вы полагаете, что я научился ей у своего покойного господина Синезия? Но это не так. Мыслить меня научил совсем другой человек. Не мужчина, а женщина, о которых многие из нас презрительно говорят: «волос длинен, ум короток». Мало того, она была не христианкой, а язычницей. А звали ее… Впрочем, обо всем по порядку.

В ту пору я еще жил в Кирене и служил у господина Евпотия. А до того — у его старшего брата, господина Синезия. По правде, следовало бы сказать — у Владыки Синезия. Ведь мой тогдашний хозяин был епископом. Другое дело, что раб своего хозяина господином величает. Опять же, господин Синезий не сразу епископом стал. И не своим хотеньем, а людским изволеньем.

Река

Растянувшийся берег, спокойные люди.

Бесконечность реки. Никакой ностальгии.

Никаких островов между «было» и «будет».

Мы с рекой заодно, мы с рекою — другие.

Где-то выше, правей — дружный звон колоколен,

Где-то ниже, левей — соловьиные песни,

А в душе шум реки: «Не печалься, соколик!

Расскажи о себе, одинокий мой крестник».

Идеал (Мария Бушуева)

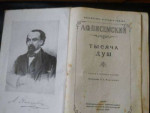

«…начал новый и очень длинный, длинный роман, написал две главы — сюжет долго рассказывать, я говорил об нем Панаеву, спроси, если любопытно, у него, но только выведется литератор не по призванию, а из самолюбия» (А.Ф. Писемcкий — А. Н. Майкову). «Литератор не по призванию» в романе «Тысяча душ» бросает писательство, женится по расчету на очень богатой, уродливой немолодой девице и в конце концов становится вице-губернатором…

Но на самом-то деле, роман получился у Писемского совсем не о литераторе. Если коротко и не вуалируя, главная тема романа — деловые отношения и тотальная власть денег.

И сам Писемский видел, что тема романа эволюционирует. Тому же А.Н. Майкову он пишет чуть позже: «Не знаю, писал ли я тебе об основной мысли романа, но во всяком случае вот она: что бы про наш век ни говорили, какие бы в нем ни были частные проявления, главное и отличительное его направление — практическое: составить себе карьеру, устроить себя покомфортабельнее, обеспечить будущность свою и потомства своего — вот божки, которым поклоняются герои нашего времени, — все это даже очень недурно, если ты хочешь: стремление к карьере производит полезное трудолюбие, из частного комфорта слагается общий комфорт и так далее, но дело в том, что человеку, идущему, не оглядываясь и не обертываясь никуда, по этому пути, приходится убивать в себе самые благородные, самые справедливые требования сердца, а потом, когда цель достигается, то всегда почти [человек] он видит, что стремился к пустякам, видит, что по всей прошедшей жизни подлец и подлец черт знает для чего!» (А.Ф.Писемский. Письма, М.-Л., 1936, стр. 77, 78).

Земляки

Нина Сергеевна стояла на перроне Ярославского вокзала перед поездом «Москва-Михайловск». Справа и слева от нее громоздились вместительный чемодан на колесиках и большая клеенчатая сумка. Сумка была битком набита коробками конфет, пачками печенья и чая, банками кофе… одним словом, той кондитерско-бакалейной продукцией, которая является традиционным «приношением врачу» от благодарных пациентов. Все это, наряду с многочисленными столичными сувенирами (перечислять которые я не стану, дабы не утомить читателя), предназначались в подарок родителям Нины Сергеевны. В каждый свой приезд на родину она буквально заваливала отца и мать всевозможными гостинцами и презентами, подражая в том одному из митрополитов синодальной эпохи, который, щедро одарив свою мать, бедную вдову, приехавшую к нему в гости из глухой деревни, счел-таки нужным напомнить ей:

— А ведь вы, матушка, в свое время были против того, чтобы я монашество принял…

Взорваться изнутри

Твоё только то, что ты отдал другим.

И. Златоуст

Вот так всегда, когда уже не ждёшь

Ни радости, ни слов, ни утешения,

И, как портфель себя перетрясёшь,

Наполнит сердце приступ вдохновения.

Взорваться изнутри — нормальный ход.

Конечно, это вовсе не идиллия,

И вслед изнеможение придёт,

Ни имени не спросит, ни фамилии.

Страницы

- « первая

- ‹ предыдущая

- …

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- …

- следующая ›

- последняя »