7 сентября 1940 года к

Граница была закрыта. Беженцам предложили вернуться. Между вишистской Францией и Третьим рейхом действовало соглашение, в соответствии с которым немецких эмигрантов — а то были именно они — надлежало высылать на родину.

В ночь на 28 сентября в гостинице один из беженцев отравился морфием.

Пограничники были потрясены. Остальных его товарищей по несчастью на следующий же день пропустили в Португалию.

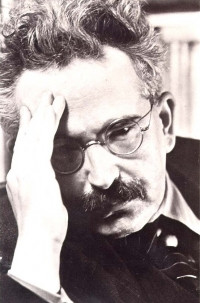

Самоубийцу звали Вальтер Беньямин. Немецкий

Говорили: не повезло. Дурацкая, нелепая смерть, в точности под стать его жизни. Просто так совпало: и

Однако как бы там ни было, этот «эгоцентричный», «ребячливый» одиночка — таким Беньямина признавали даже те, кто хорошо его знал и любил — своим самоубийством фактически спас жизнь многим людям. Среди спасшихся была Ханна Арендт, которая вывезла за границу рукописи Беньямина. Она опубликует их уже после войны. Многое из написанного им увидит свет и того позже.

При жизни он вообще не издал самого существенного. А

То, что он издать успел, впрочем, тоже не принесло ему ни счастья, ни понимания. Его диссертацию о происхождении немецкой барочной драмы ещё в начале

Отныне и до самой смерти Вальтера Беньямина ждали лишь случайные журналистские заработки, которые и определили его манеру письма: эссеистическую, фрагментарную. Так по крайней мере говорят. Правда, больше похоже на то, что писал Беньямин именно и только так, как думал и чувствовал. Ведь

Всю свою недолгую жизнь он считал себя неудачником. Пишут даже, что именно из этого неустранимого факта он сделал себе культурную позицию. Это очень возможно. Тем более что культурную позицию и смысл он умел сделать буквально из чего угодно.

Под его неловкими руками всё преображалось в смысл. Кажется, он был призван в мир затем, чтобы оправдывать всё неудавшееся, оттеснённое торжествующим историческим процессом на свою обочину. Недаром к самой сердцевине его исторической концепции принадлежит представление: смысл истории — в оправдании того, что потерпело поражение в прошлом.

Случайно ли, что именно так произошло с ним самим? Он был открыт в шестидесятых, когда стараниями его друга, отчасти сотрудника и в

К этому времени стало ясно: наследие Вальтера Беньямина неотделимо от умонастроений последних десятилетий века. Может быть, оно даже соответствует самым насущным запросам этого времени. Во всяком случае именно так его прочитали гуманитарии самых разных специальностей. И с тех пор не устают цитировать. Все считают его своим. Раздражённые историки идей пишут даже о «культе» Беньямина. И о неминуемых в связи с этим преувеличениях и искажениях его наследия. Не без оснований, надо признать.

И это при том, что он, ни на кого не похожий и ни в одну группировку так и не вошедший, был чутким, подробным слепком с совсем другого времени: своего — первой четверти ХХ века. Он жил ценностями своего времени. Искренне переживал злободневные в ту пору идеи.

Ну сами посудите: марксист. Левак. Даже анархист. Верил в спасительность революции и в историческую миссию пролетариата. Всерьёз думал, не вступить ли в коммунистическую партию. Духовный отец Франкфуртской школы, обязанной ему очень многими из своих идей. Близкий друг Адорно, собеседник Бертольта Брехта. Чувствовал марксистскую терминологию органической частью своего языка, говорил о производительных силах да производственных отношениях. Терпеть не мог капитализм. Искренне желал гибели буржуазному классу, к которому, кстати сказать, сам принадлежал по рождению. Ездил в Советскую Россию как в землю обетованную. В Палестину поехать так и не решился. Его не раз уговаривали, он долго собирался, даже принимался учить иврит — нет, не поехал. А к большевикам собрался сразу же.

На самом деле, он был влюблён в коммунистку, сотрудницу Брехта Анну (Асю) Лацис и поехал в значительной степени к ней. А вернулся из Страны Советов с весьма двойственными чувствами и в своём неприятии увиденного разошёлся с подавляющим большинством левых интеллектуалов своего времени. В коммунистическую партию так и не вступил. Даже Ася Лацис, которую он сильно, но безответно любил, не смогла его убедить. Да и марксистом он был странным. Чем неизменно раздражал решительно любых «единомышленников» — от партийных функционеров до неортодоксальных левых теоретиков Франкфуртской школы.

Например, он соединял в своих представлениях об истории марксизм и иудейскую мистику. То, что его современникам казалось до дикости несоединимым.

Впрочем, это как раз понятно. Мыслительные схемы марксизма и иудаизма: ожидание революционного преобразования мировой истории пролетариатом и спасительного прихода мессии — на самом деле вполне однокоренные. Даже генетически.

А что дружил с неомарксистами, так с кем он только не дружил, с кем только не общался! В круг его общения входили люди столь разные, что он, как писал переводчик Беньямина и исследователь его творчества Сергей Ромашко, «никогда не смог бы собрать их вместе». То были сионисты (среди них — близкий его друг, исследователь каббалы Гершом Шолем), «партийные и беспартийные коммунисты, неортодоксальные марксисты, консервативные эстеты, французские сюрреалисты»… Самое удивительное: со всеми этими людьми он находил общий язык. Всем находил, что сказать. От каждого непременно

Он ускользал. Он выбрал культурную нишу одиночки. Проблематичную, трудную, но для него единственно возможную.

Капризная природа одарила этого неудачника с прихотливой щедростью, не всегда понятной ему самому. Культура, в которой он был рождён, только разводила руками, не находя ячейки, в которую могла бы надёжно, целиком и без остатка его поместить.

В самом деле, в ответах на простой вопрос, кто он такой, путаются даже наши современники. Хотя, казалось бы, культурный статус Беньямина давно уже устоялся. Как только его не называют! Философ. Социолог. Теоретик культуры. «Эстетик». Эссеист. Историк фотографии (да, «Краткую историю фотографии» он написал, но то была скорее её философия). Переводчик (да, переводчиком был и даже посредником между немецкой и французской культурами: перевёл на немецкий, в частности, «В поисках утраченного времени» Пруста, хороша «частность», да?) И даже «человек искусства» (а что, его способ видеть вещи, несомненно, ближе к искусству, чем, скажем, к науке). Ханна Арендт, хорошо знавшая Беньямина, называла его мастером поэтической мысли. Пожалуй, это ближе всего к истине. Только акцент здесь надо ставить на слове «мысли».

При жизни же он был известен как литературный критик. И это при том, что, строго говоря, никакой литературной критики — в жанровом смысле — у него нет. Да, он писал о литературе, и много. Но речь заводила его при этом весьма далеко. Так далеко, как, может быть, никого из его современников.

Начнёт о Бодлере — заговорит о социальной психологии толпы, Бодлер как таковой оказывается как бы уже и не нужен. Пишет о Лескове — отвлечётся на разговор о рассказе как жанре. А о самом Лескове мы не узнаем ничего, кроме разве того, что тот — рассказчик по своей природе.

А «Труд о пассажах»? А «Париж, столица XIX столетия»? В каком это вообще жанре? Там вещи и обыкновения века множеством голосов, наперебой, рассказывают о большом целом, которое вызвало их к жизни. Все они призваны в случайные свидетели.

И неспроста. Это был человек, невероятно чуткий к «мелкому», «случайному», «обыденному», «незаметному». К тем корням, которые связывают каждую мелочь с культурным целым. «Сильней всего, — вспоминал Гершом Шолем, — его влекли мелочи». Безделушки. Открытки. Почтовые марки. Стеклянные шарики с зимним видом, внутри которых, стоит тронуть, идёт снег. Обожал ручное письмо, мелкие почерки. Мечтал уместить сотню строк на осьмушке листа. Был сверхъестественных способностей графологом (о чём предпочитал молчать).

«Самой сильной и неотвязной» его страстью было, — пишет Шолем, — собирательство. Главным образом книг: первоизданий, раритетов. Многих из них, кстати, он так и не читал, ему было важно уже то, что они есть и стоят у него на полках. Ещё собирал цитаты из чужих текстов. Переписывал от руки, уверенный: только так текст можно понять

Впрочем, был ли Беньямин «взрослым» — ещё большой вопрос. Скорее, он всю жизнь оставался большим ребёнком: непосредственным, эгоцентричным, избалованным. Многих это раздражало. Любившие его люди — их тоже было немало — говорили, что в своём вечном детстве он был таким обаятельным, таким настоящим, что обижаться на него было совершенно невозможно.

Куда меньше продумано, что и эта его детскость не была случайной по отношению к его интеллектуальной позиции. Он культивировал детский взгляд на жизнь: непредвзятый, поверх условностей.

Совсем коротко тип интеллектуальной восприимчивости Беньямина можно было бы обозначить так: он был чувствителен к человеческим смыслам всего сущего. Именно потому он решительно не принимал современного ему капитализма за отрицание человека. За то самое, что марксисты на своём языке называют «отчуждением». Кстати, этим не понравилась ему и Советская Россия конца

Он был уверен: отчуждение должно быть преодолено, истории должен быть возвращён человеческий смысл. Он просто говорил об этом на тех языках, которые предоставляло ему время. Марксизм был среди них одним из главных — уж не самым ли? Это значение он и придавал очень своеобразно понятой «революции». Усматривал в ней, к великому раздражению

Пожалуй, самой глубокой своей задачей этот бунтарь чувствовал сохранение человеческого тепла вещей (широко понятых — от предметов до обстоятельств). Отсюда у него всё — от коллекционерства до революционных симпатий. Само коллекционерство было для него бунтом против неподлинного состояния мира.

«Подлинная, совершенно непонятая страсть коллекционера, — писал он, — всегда анархична, деструктивна». И объяснял: «…её диалектика: соединять с верностью вещи, единичному, скрытому в ней, своенравный подрывной протест против типичного, классифицируемого».

Типичность — несвобода вещей. И дающего им смысл, питающегося их смыслом человека.

О своём времени Беньямин писал: «Тепло покидает вещи. Объекты нашего каждодневного пользования осторожно, но твёрдо отталкивают нас. День за днём, в преодолении всей суммы их секретного сопротивления — не только избегая его — мы обладаем огромным заделом для работы. Мы должны компенсировать их холодность своей теплотой, если мы опасаемся, что они заморозят нас до смерти, и обращаться с их колючками следует с бесконечной осторожностью, если мы не хотим погибнуть, истекая кровью».

Комментарии

Разнообразности интересов Вальтера Беньямина

Харолд Смит, 16/09/2012 - 03:50

Уважаемая Ольга Балла!

У Вас интересная статья, которая стремится раскрыть ход размышления этого философа. Грустно и трагическо, что он умер видимо самоубийством.

К главным элементам его философии видимо относятся:

Да, он не стал член компартии, и не остался в СССР. Его путешествия возможно служат примеры его размышления:

Почему он не поехал в Палестину? В то время, сионисткое поселение Палестины было одно из мест, куда часто поехали еврейские беженцы от фашистов. Одна из целей сионисткого движения была созданием безопасного места для евреев, и он был из Германии. Но он тоже был в СССР, и все равно вернулся оттуда, и когда хотел избегать фашистов, он стремился к Франции и Америке.

Поэтому, видимо его решение о поездке в Палестину не основалось не чисто на заботах о безопасности. В сионистком движении тоже были националистические и религиозные элементы, которые были яснее чем в марксизме, о котором Вы написали:,

В моем впечатлении, его решение основалось на его не преданность либо политическим формам этого движения, либо самому движению. Ведь как Вы сказали он соединил иудейский мистицизм и марксизм, но сам не стал членом марксисткой партии, и сам не остался в СССР.

Откуда его непреданность этим движениям или организациям?

Мне кажется, что это исходило из его разнообразности мышлений и склонностей, как Вы написали:

По-поему, это разнновидность красиво, и мне жаль, что так кончался.

Вечная Память.