8. Царёв список

Когда все разошлись, мы помогли бабушке убрать всё со стола, помыть посуду, а самим не терпится про царский список расспросить.

— Ты, бабулечка, садись в кресло, отдохни, — говорим ей, — мы тебе сейчас травяного чая принесём.

Глаза её смеются, видят наши хитрости:

— Уж таки вы добреньки у меня сделались, никак, напакостили где, а?..

— Нет, — машем головами, — мы хотели у тебя про царский список узнать.

— А-а-а?.. — грустнеет бабушка голосом, — расскажу, расскажу, только погодьте маленько.

Она сама наливает себе чай, добавляет сливки, садится у стола, смотрит на икону, и начинает свой рассказ.

— Там, где Уральски горы границу Расеи и Сибири кладут, стоит Катерининбурх, город, значит, так вот, в том городе-то и стоял большой дом анжинера Ипатьева, куда Филькины сродники, красная революция то есть, пригнали из Тобольского заарестованного царя-батюшку Николая со всем своим семейством — царицей-матушкой, четверо дочек у них было и малый наследник — Алексей, надёжа матушки Расеи.

Заточили их в доме этом, как самых последних бандюганов, если сказать по нонешному, и стражу поставили — ни они к народу, ни народ к ним...

— Бабушка, — встревает Алёнка, — а за что их так?..

— Дак, красны-то эти, удумали мир перестроить и всех царей-королей изничтожить, как народных вредителей и заместо их, чтобы кухарка в государстве правила...

— Какая кухарка?.. — чуть не вопим мы с Алёнкой.

— Эдак-то в песне ихней говорилось: «Кто был никем, тот станет всем...»

— А это разве плохо? — Спрашиваем.

— Если с головой кто, да при светлом разуме, оно и хорошо, а когда ни того, ни другого... только новая беда для людей-то...

— Андрюшка, — теребит меня за рубашку Алёнка, — не мешай бабушке рассказывать, как Абалакская икона у царя оказалась.

— Вот и говорю вам — когда думска власть не справилась с бунтарями и временны установили царя заарестовать да в нашу Сибирь вывезти, поначалу в Тобольском царска семья со свитою ещё ладно жила в губернаторском дому. Хоть дом-от и велик — целы палаты, а свободы им дадено не было: огорожен со всех сторон плотным забором, а вокруг стража понаставлена, чтобы никто в город выйти не мог. В загородке этой маленька площадка была — гуляй, мол, царска семья, когда на прогулку выпустят. Тут же — и больша казарма, где солдаты жили...

— Бабушка, а царские дети... их почему? — Не выдерживает Алёнка, — а детей за что выслали?

— За что?.. — бабушка вздыхает, — царски дети... они за то и выслали подале от столицы были, что не весь народ за бунтарей-то был, вот и боялись большаки, как бы царска власть не возвернулась.

— Бабулечка, — не унимается Алёнка, а откуда ты про царя и ссылки знаешь?.. про Тобольск, про Екатеринбург...

— А я разе вам не говорила, что мой дедка при царёвой охране истопником робил?..

Тут мы не выдерживаем, взрываемся, теребим за плечи нашу бедную старенькую бабу Тасю — а почему... почему?.. нет, мы не знаем!..

— Погодьте, совсем затрясёте баушку, тогда ничё и не узнаете. — Она хоть и отбивается, но видно, что ей нравится наше любопытство. — Отучили правду про то время говорить, вот и помалкивала: лишно слово не к добру было, а потом никто и не спрашивал...

— А мы спрашиваем, спрашиваем, — наседаем упрямо, — ты нам расскажи...

— Ну, коли так, расскажу, — улыбается бабушка и поправляет сбитый нами платок темными, как кора дуба, руками, прячет тощие седые косицы за уши.

— Видишь! — гудим возмущённо, — целый век прошёл, а ты всё молчишь!

— Ваша правда, много воды утекло... — она замолкает, но видно, что в уме какой-то подсчёт ведёт. — Я вам прабабка, а от дедки мово вы уж шесто поколение на свете будете, как не рассказать...

Так вот, батька мой сказывал, что отца его, Фёдора, а мне он дедкой приходится, за жалостивы слова о царёвой доле заарестовали красны армейцы в двадцатом году прошлого веку... пришли ночью и вывели из избы, так по сю пору и не знаем его долюшки.

— Бабушка, — напоминаю, — ты же нам хотела про икону рассказать...

— А тебе, Андрюшенька, что, не хочется про наших предков знать? — Толкает меня в бок возмущённая Алёнка.

Я с досады потихоньку щиплю в ответ Алёнку, за это получаю от неё тумака. Бабушка разнимает.

— Спокою с вами нету, чего руками машетесь, ровно малы дети, не спорьте, про то и веду речь, как дедко Фёдор царю икону передал...

Мы онемели от изумления, обо всём забыли и слова вымолвить не можем. Баба Тася посмеялась над нами, и говорит:

— Куды от вас денесся... ладно, как мне батька рассказывал, так и я вам скажу.

Федорово послушание

Отцу моему тогда было тринадцать годков, тебе, Алёна, счас двенадцать, так что он на год тебя старе будет... В тот вечер он с братьями на русской печке сидел, грелися. Набегались на улке по сугробам — ноги мокры, лопатнёшка — тоже мокрым-мокра, от холоду сосульками обвешалась. Мамка поругалась, да на печку всех и загнала — обсыхаться. Грелись, грелися да и заподрагивали: тепло холод-от гонит, вот он и трясет их, пальцы от боли заломило, парнишки и стали скулить, как малы щенки.

— Что, башибузуки, — говорит им отец-то их, — тепло с холодом перебранку ведёт, а вам колотьем отдаёт? — Робятки молчат, только зубами почакивают. — А расскажу я вам, — говорит он, — про своё тобольско послушание, как я Абалацку икону царю-батюшке от монашенок передавал...

Робяты и зубами постукивать перестали — давно просили папаньку об этом, но он всё молчал, а сейчас сам про опасно это дело рассказать хочет. Посыпались горохом с печи в куть, на лавки — что воробьи — рядком. А сам-то — конску сбрую ладит, и всем ребятам дело роздал. Те — робят помаленьку, затаились, ждут, когда отец сам начнёт рассказывать — не заведено было у малых отца понукивать.

Мой дедко Федор и начал им сказывать:

В Тобольском, когда на заработки ходил, встрелся мне один служака старый знакомец, в охранном полку тогда служил, конями ведал. Знакомец и сказал, что истопник им нужон.

Иду к начальству-то, а тот и выспрашиват у меня:

— А скажи, голубчик-мужичок, каку ты к царю и царской власти думку имеешь?

Смекнул я, что не с проста он вопрос этот закинул, и говорю:

— Дак, каку думку мне иметь, ижлив я самый простой мужик, и от зори до зори роблю, мне и думать неколи об етом, а токо — как бы парнишек своих напоить-накормить, да лопатешку им каку-никаку обрести, а до протчего у меня и воли нет.

— Так, — говорит, — так... а к революции как относишься?

— Революцю, — говорю, — слыхать — слыхивал, что така была, а видеть не видывал, не довелось...

— А про царя, что?..

— Гутарят у нас, что ево свергнули и к нам, в Сибирь-матушку, кораблём пригнан был...

Много чего этот ухарь-молодец у меня выведывал и в книгу вписывал, да я прикинулся пеньком лесным, сермягой латаной, деревенской никудышкой... видит — толку с мужика мало, умёшко с птичий плевок, вот и принял меня в истопники. А зима уж была...

— Таточко, а ты царей-то видел, каки они, — не утерпел мой отец, хоть и схлопотал за это по уху.

— Как не видать, видел, дрова-то он сам, царь-от, своими ручками раскалывал... и не поверишь, а дивуешься... шинелку скинет, в ручки топорик возьмёт, и не подумаешь, что царь, так умело с кругляками управляется... большу гору поленьев наворочает, сядет на колотьё, голову низко к коленам наклонит и думу думает... и думка эта, видать, не радостна — у сердешного лицо тако, когда роднинку саму близку хоронят...

А тут начальство в охране поменялось, которы добры солдаты к царю были, тех убрали и поставили красны звёзды — зверьё, не люди. Тогда и монашенкам, которы в палаты к царёвой семье на молебны ходили, запрет учинили... строго стало — мышь не пропрыскнет, не то, что человек.

Не скажу уж, скоко дён строгости этой было, раным-рано, я токо печи растопил и воду греть наставил, крадком заходит солдат и говорит:

— Федор, ты тихонько к ограде подойди, чтобы никто не видел, тебя монашенка спрашиват... иди, не долго токо.

Иду, а маленько побаиваюсь — наслышан был про красны расстрелы, ладно, что снег такой густой да лопушистый с неба валит — у носа свово ничё не видать, не то, что у ограды. Подхожу, а монашенка эта уж как сугроб белый стоит, и мне через щёлку шепчет:

— Храни тя, Господь, Фёдор, исполни послушание, передай Его Величеству иконку, наши сестрички-живописицы список с Абалакской Матушки Пречистой сделали в дар и помощь царю-батюшке...

Говорит так и мне в щёлку-то эту протискивает в полотенчике белом образ Царицы Небесной. Принял я икону, а сам и слова вымолвить не могу, скулы свело, сердце колотится — святыня-то какая... Молчу, только киваю, мол, так и сделаю. Снег-от и ей, и мне в глазоньки лепит — и не видать, ни её, ни моих слёз...

— Дедко Федор молчит, и не сердится, когда мой батянька его за рукав теребит:

— Тато, и ты царю передал?.. ты совсем близко его видел?..

— Как не видать, видел, — будто и не слышит, а отвечает справно ему мой дедко, — послушание сполнил, отдал икону царю-батюшке, когда дров набрать подошел. Он топорик в чурку тюкнул, поднял глаза на меня, а они — серые с голубой проталинкой, глазыньки его, и теплят душу и горькой волной обдают... припал я на колени, поднял икону, и говорю ему:

— Царь-батюшка, вот, послушание сполняю, монашенка просила тебе отдать список святыни нашей, сибирской, образ Абалацкий, можа, заступит Она Ваше Величество и народ наш горестный...

И держу, икону-то в руках... А царь-то... не поверите, опускается на коленочки свои перед образом, а выходит, и передо мною, недостойным... принимает образ, целует, даёт и мне приложиться... прикладываюсь, целую её всю, и вижу — в самой низинке, под махоньким клеймом Николая Угодника, в узоре будто ляпочка поставлена, на золотую слёзку похожая. Стоим так друг против дружки на коленочках-то, оба слезами умытые, царь и говорит:

— Полонил ворог империю великую, обманом да напраслиной... не устоял народушко пред Господом, пленился посулами, будто дитё малое, неразумное на пузырик радужный прельстилося... боюсь, до веку уж и не пробудится, — вздыхает государь тяжко так, и опять к образу прикладывается, потом подымает глазыньки и говорит мне, — а ты, Федор, скажи своим, сибирским людям, на их надёжа, они токо и смогут Расею спасти... так и скажи — государь велел и надеялся...

Мы сидим с Алёнкой и молчим. Молчит и бабушка, только горестно головой из стороны в сторону покачивает.

— Абалацку-то я по той слёзке золотой и спознала... — будто никому, говорит бабушка.

— Баба Тася, — шепотом спрашиваю, — а твой дедушка Федор только один раз и говорил с царём?

— Един раз и говаривал... а потом царску семью в Катерининбурх перевели, да в ипатьевском дому всех и расстреляли в темном подвале... не пожалели даже больного отрока, наследника царёва, Алексея... все они теперь святые, царски мученики... а дедку мово Федора за то, что царям пособлял через два годочка красны ночью из дому забрали, говорила вам, так он и сгинул, боле мы его и не видели...

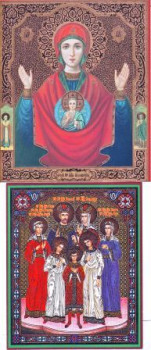

Бабушка тихонько подымается из-за стола, идет к божнице, приносит небольшую иконку и кладет перед нами:

— Вот они, горестны страдальцы за всю Русску землю...

Мы смотрим на иконку в белой рамочке, где царь с царицею, чуть ниже и по бокам от них — старшие дочери Ольга и Татиана, ещё ниже — младшие Анастасия и Мария, а в центре — цесаревич Алексий... получилось большое золотое кольцо из нимбов. Смотрим, и нам кажется, что в самой серединке этого кольца — мы с Аленкой, мама, папа, баба Тася, и все люди... только нам не видно как их молитвы берегут нас...