Второй по величине остров Средиземного моря, колыбель христианства, сокровищница произведений искусства, дивная страница Божией книги — природы… Все это — Кипр.

Богатство же кипрское — киприоты. Это их сердца, обращенные к Богу, любят и берегут свои святыни, помнят и чтут святых предков, и тех, кто родился на острове, и тех, кто обрел здесь вторую родину.

* * *

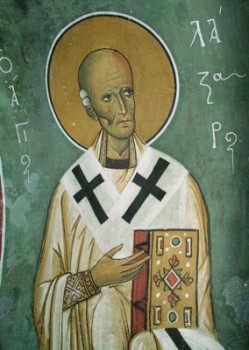

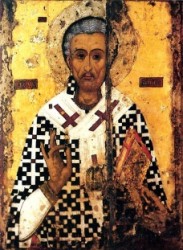

Говорят, после своего воскрешения Лазарь никогда не улыбался. На фресках и иконах лик друга Божьего скорбен. Изможденность и внутренняя углубленность прошли вместе с ним по жизни, как свидетельства памяти смертной, ибо те четыре дня во гробе остались с ним навсегда. Лишь однажды, увидав, как

В Ларнаке, древнем Китионе, я очутилась в субботу акафиста. Впереди ждала шестая седмица поста, она же седмица ваий, а для меня — неделя праведного Лазаря, где каждый день — новая веха, приближающая к субботе, его воскрешению. Я вспоминала, шагая узкими улочками древнего города, что во вторник вечером в православных храмах пропоют: «Днесь издше Лазарь, и рыдает его Вифания», в четверг — «Двоеденствует Лазарь во гробе»…

А в субботу воскрешения, с иконой, где праведник — в святительских одеждах, духовенство и почти все население торжественным шествием обойдет улицы Ларнаки. Киприоты будут радоваться как дети и пожимать друг другу руки. Ибо вера их — искренняя, радостная и простая, а в характере — ничего не делать напоказ, а хранить сокровища в сердце, для Сердцеведца.

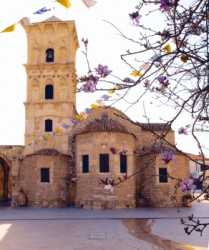

Площадь перед храмом встречает ароматом цветущих деревьев, весёлыми флажками — киприоты уже начали готовиться к Пасхе — и голубями, облепившими крышу апсиды над гробом Лазаревым и алтарем. Сюда стекаются узкие дороги и тропинки, здесь веет тишина и укрощает нрав буйный, от моря, ветер. Здесь издревле бьется сердце православного Кипра.

Слова Господни, сказанные четверодневному мертвецу: «Лазаре, гряди вон» призывали к новым страданиям и прославлению имени Божьего, ибо злоба и зависть бесовские, овладевшие фарисеями, заставили их люто возненавидеть праведника и изгнать его. Пристанище он обрел на Кипре, апостолы Павел и Варнава поставили его епископом Китиона. Паствой он управлял восемнадцать лет, снова, во второй уже раз, умер, был погребен под алтарем и до девятисотого года почивал здесь мощами.

Галерея залита светом, в храме же — полумрак. Один только свечник следит за порядком, да и тот полудремлет. Из бокового нефа неспешно проходит в алтарь священник. А в правом нефе, у солеи — глава святого Лазаря, обретенная недавно.

После 900 года византийский император Лев Мудрый возжелал, чтобы мощи праведника перенесли в Царствующий град. Скорбь киприотов была велика, и они, отправляя раку с мощами, утаили честную главу. Но так хорошо ее скрыли, что целое тысячелетие она пролежала под спудом. Ее искали и не находили, но накануне оккупации северного Кипра, в 1972 году, святой, будто в утешение и радость, послал ее любящим его сердцам.

В склепе под алтарем хранятся два гроба. По преданию один из них — Лазарев, тот самый, в котором он почил в первый раз, но какой — неизвестно точно, — паломники прикладываются и к тому, и к другому. В полумраке склепа качается одна из лампад. Пахнет ладаном. Камни молчат.

Киприоты верят, что ко гробу Лазареву прикасался Христос и попросту,

И вспоминаются святые слова Постной Триоди: «Двоеденствует Лазарь во гробе, сущия от века видит умершия, тамо зрит страхи страшныя, множество неисчетное адовыми держимое узами… Спасе, помилуй нас».