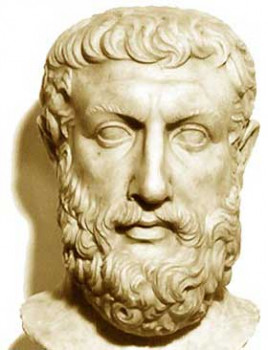

Элеец Парменид, сын Пирета, акмэ (расцвет сил) которого приходится либо на 500-й, либо (по Платону) на 475 г. до н. э., происходил из знатного рода и принимал активное участие в политической деятельности. Он написал законы для Элеи. Впоследствии, под влиянием пифагорейца Аминия, он посвятил себя спокойной жизни философа. По Аристотелю и Теофрасту, он был учеником Ксенофана, но традиция утверждает, что последователем его он не стал (см.: Диоген. Лаэрций, IX, 21). И все же родство их взглядов налицо: Парменид ставит тот же вопрос о едином бытии, с одной стороны, и множестве существующих вещей — с другой. Пармениду принадлежит поэма под традиционным названием «О природе», большие отрывки из которой сохранены Секстом Эмпириком, Симпликием и некоторыми другими древними авторами. Сохранившийся текст (особенно написанное в аллегорическом духе введение) настолько сложен, а разночтения в рукописях настолько велики, что разброс мнений относительно истинного смысла философии Парменида огромен — от уподобления ее религиозному откровению и до трактовки ее как логического дедуктивного построения.

Наиболее древняя традиция доксографии такова. Теофраст пишет в первой книге «Мнений физиков»: «...Парменид пошел по обеим дорогам. А именно, он доказывает, что вселенная вечна, и [в то же время] старается объяснить возникновение сущего, причем суждения его о том и другом двойственны, ибо он полагает, что по истине вселенная едина, безначальна и шаровидна; согласно же мнению толпы, для объяснения возникновения он принимает два начала видимого [мира]: огонь и землю, одно в качестве материи, другое же в качестве действующей причины». Таким образом, «два пути» Парменида, «путь истины» и «путь мнения», дают две картины мира: мир единого и вечного бытия и противостоящий ему кажущийся мир мнения.

К истине, считает Парменид, ведет лишь один путь, определяемый тезисом: «Есть то, что есть, а то, чего нет, то не существует». Перед нами здесь не что иное, как первая формулировка логического закона тождества в онтологическом его истолковании. Иначе говоря, Парменид делает онтологический вывод из открытого, а скорее угаданного им логического закона, констатирующего необходимость, в целях последовательного мышления, сохранять одно значение мысли на всем протяжении рассуждения. Отсюда следует такая цепь заключений:

- то, что есть, то есть;

- то чего нет, то не существует;

- следовательно, возникновение (появление того, чего не было) и уничтожение (исчезновение того, что есть) не существует;

- пространство (пустота) и время (смена прошлого настоящим) не существуют;

- то, что есть (сущее) заполнено;

- сущее не имеет частей, оно единое целое;

- сущее едино (одно), ибо кроме него ничего нет;

- поэтому сущее завершено (а следовательно, конечно) и совершенно;

- движение не существует, так как сущему некуда сдвинуться.

Учение Парменида о бытии

В этой абстрактной схеме рассуждения Парменида представлена его претензия на чисто умозрительное разрешение мировоззренческой проблемы «истинного» бытия. Но в чем сущность этой конструкции? Философ имеет в виду под «бытием» как бы массу, заполняющую мир. Сущее (бытие) не возникает и не уничтожается, оно неделимо, непроницаемо и неподвижно; оно равно самому себе и подобно совершенному шару. Отсюда делали вывод, что философию Парменида следует понимать как род или прообраз материализма: сущее есть конечная, неподвижная и телесная, пространственно определенная, а следовательно, «материальная» совокупность всего сущего, и кроме нее ничего нет (См.: Burnet J. Early Greek Philosophy. L., 1975, p. 182.). Но ведь есть здесь и другая сторона дела. Парменид утверждает, что только бытие может мыслиться, о не-сущем нельзя ни мыслить, ни говорить. А значит, мышление оказывается у него не только критерием существования (есть то, что может мыслиться и высказываться), но и тождественно с ним, поскольку «одно и то же мысль и то, о чем мысль существует» (В 8, 34), или, попросту говоря, «одно и то же мыслимое и сущее» (В 3). Поэтому очевидно, что исходный пункт для Парменида не телесность («материальное»), а мыслимость бытия, или, что для него то же самое, его мыслительный, идеальный характер. Таким образом, здесь открывается путь к идеализму, и идеалистическая тенденция окажется не менее важной в наследии Парменида, чем материалистическая. Из Элейской философии вырастают как Демокрит, так и Платон.

Каков же «путь мнения», противопоставляемый «пути истины»?

Первый путь: есть бытие, а небытия вовсе нету;

Здесь достоверности путь и к истине он приближает,

Путь же: есть небытие и небытие неизбежно,

Путь этот знанья не даст...

Слово и мысль бытием должны быть: одно существует

Лишь бытие, а ничто не существует. Обдумай

Это — и ты избежишь дурного пути изысканья, —

Также второго пути, что измышляют невежды,

Люди о двух головах. Беспомощно ум их блуждает.

Бродят они наугад, глухие и вместе слепые.

Вздорный народ! Бытие и небытие тем же самым

И не тем самым зовут. И путь во всем видят обратный.

Анализ приведённого текста и свидетельств показывает, что тут по существу описано три пути:

- «путь истины»;

- путь, никуда не ведущий, а потому абсолютно непригодный — есть только небытие, а бытия нет;

- бытие и небытие равно существуют.

Однако (3), в свою очередь, допускает три варианта взаимоотношений бытия и небытия:

- бытие и небытие — одно и то же; практически эквивалентный (2), он может быть идентифицирован с «нигилистической» позицией Горгия из Леонтин, младшего современника Парменида;

- бытие и небытие — одно и то же и не одно и то же, — ссылка на «людей о двух головах», которые «путь всюду видят обратный», явно указывает на Гераклита; наконец

- существуют и бытие, и небытие как самостоятельные противоположные сущности, не переходящие друг в друга. Это взгляд пифагорейцев, и именно он может стать основой для «мнений смертных», тогда как другие варианты неприемлемы.

Говоря о видимом бытии, Парменид сохранил лишь одну пару пифагорейских противоположностей — «свет — ночь (тьма)». Однако с ними связываются и противоположности, восходящие к Анаксимену, т. е. антитеза «разреженное — плотное» в сочетании с производной от нее «теплое — холодное». Сама же по себе последняя антитеза напоминает нам Алкмеона. Аристотель добавляет к этому, что Парменид именует первые противоположности огнем и землею, причем огонь соответствует бытию, а земля — небытию. Иначе говоря, на место логически невозможной противоположности бытия и небытия ставятся уже известные из ионийской фисиологии и пифагореизма реальные противоположности. «Мир мнения», т. е. чувственная видимость, внутренне противоречив. Но Парменид вовсе не хочет исключить его по этой причине из рассмотрения. «Путь мнения» — это необходимый способ объяснения чувственного мира, навязываемый людям их чувствами, воспринимающими множественность, изменчивость, возникновение и уничтожение вещей. Эти свойства могут объясняться «физически», с помощью названных противоположностей, но могут быть и вообще отвергнуты, как то делается на «пути истины», выводящем нас за пределы чувственного мира, к миру умопостигаемому (Это лишь одно из возможных решений вопроса о соотношении у Парменида «истины» и «мнения». Издатель фрагментов Парменида Л. Таран насчитал не менее девяти встречающихся в литературе решений. См. Taran L. Parmenides. Princeton, 1965, p. 203–216).

Отмечу при этом, что Парменид не идет за Ксенофаном, называвшим это умопостигаемое единое бытие «богом». Божество — во всяком случае если судить по сохранившимся фрагментам поэмы, — исключено Парменидом из рассмотрения, а его богиня, преподающая философу правила научного познания, есть скорее литературный персонаж, вводящий в философское знание, чем действительная богиня. Что же до чувственного мира, то лучше всего выражает его статус гегелевское понятие «объективная видимость», подразумевающее необходимость и видимости (кажимости), и мнения, поскольку сущность дана человеку лишь в той мере, в какой она проявляется в явлениях. Однако можно ли, по Пармениду, говорить о переходе от чувственного мира мнения к умопостигаемому миру истинного бытия? По-видимому, Парменид еще не ставит вопроса таким образом, и открытие и объяснение перехода от явления к сущности и обратно стало задачей, разрешаемой в ходе философского прогресса. Пока же обнаружено только несовпадение показаний чувств и свидетельств разума, тот факт, что иной раз разум противоречит чувствам, достигая истины вопреки им.

Не Парменид открыл различие между чувственным и рациональным познанием. Но он был настолько увлечен этим открытием, настолько уверен в превосходстве разума над чувствами, что готов сделать сущим то, что мыслится в его отличиях от того, что воспринимается чувствами. В результате неустойчивые, смутные и текучие чувственные восприятия, все «являющееся» и «кажущееся» не только отличаются им от «мыслимого и сущего», но и противопоставляются им как «мнение» — «бытию». А это первый шаг к объективному идеализму.

Учение Парменида о природе

Содержание фисиологии (учения о природе) Парменида не поддается однозначной реставрации. Мы говорили выше о главной идее — идее происхождения чувственного мира из смешения «света» (огня) и «ночи» (тьмы, земли). Космология Парменида подробнее всего изложена у Аэция, и его свидетельство отчасти подтверждается фрагментом В 12. Единый мир охватывается эфиром; под ним — огненная масса, которую мы зовем небом. Под ним — то, что непосредственно окружает Землю, т. е. ряд «венцов», обвивающихся друг вокруг друга. Один венец состоит из огня, другой — из «ночи», между ними области, лишь частично наполненые огнем. В центре находится твердь (Земля?), под которой расположен еще один огненный венец, он же богиня, которая «всем управляет. Это она во всем вызывает совокупление и ужасные роды, посылая женщину совокупиться с мужчиной и обратно, мужчину [посылая] к женщине» (В 12). Видимо, это вулканический огонь, означающий царство богини любви и справедливости.

Парменидовы «венцы», особенно когда мы узнаем, что с его точки зрения Солнце и Млечный путь суть «отдушины, из которых выходит огонь», живо напоминают нам «круги» Анаксимандра, центральный огонь — пифагорейскую Гестию и т. д. Возникновение живых существ Парменид связывал с взаимодействием земли и огня (холодного и теплого), с их взаимодействием связаны также ощущение и мышление. «А именно, образ мысли делается иным в зависимости от преобладания теплого или холодного; лучшим и более чистым [он делается] под влиянием теплого». Ощущение «вызывается подобным» (там же). Трактуя проблемы размножения у животных и человека, Парменид считает, что женщины теплее (видимо, они и лучше, и чище мужчин, хотя прямо это не говорится...). Рождение ребенка мужского или женского пола зависит от преобладания того или другого из родителей и от местонахождения плода: «Мальчики справа, девочки слева». Впрочем, это уже не философия.

По материалам книги А. С. Богомолова «Античная философия»