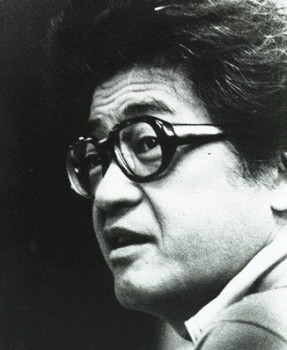

Среди современных писателей Японии Кобо Абэ принадлежит особое место. Его творчество привлекает внимание прежде всего оригинальностью художественного видения. Именно поэтому каждая новая книга этого автора — значительное событие в духовной жизни — и не только для Японии, — раскрытие новых неизведанных граней бытия. Неверно, что все важнейшие темы давно уже исчерпаны мировой литературой и это неизбежно обрекает писателей на повторение. Никто не может знать, на чем сосредоточится проницательный взгляд писателя, какие открытия ждут читателя Кобо Абэ. Ибо Кобо Абэ никогда не перепахивает старое поле — каждый раз поднимает целину.

Творчество Кобо Абэ противоречиво, но никоим образом его не отнесешь к литературному плоскогорью. Это — художник определенного социального и духовного климата, певец огромного и печального города Токио.

Мне не раз доводилось встречаться с Кобо Абэ в Токио и Москве, и всегда наши встречи сопровождались увлекательными беседами о творчестве писателя, нескончаемых его поисках, раздумьях и проблемах. Стремился читать и книги Абэ, как только они выходили в свет. И теперь мне трудно отделить их содержание от наших бесед.

Родился Абэ в 1924 году. Окончил медицинский факультет Токийского университета. Врачом, однако, не работал ни одного дня: свое призвание он увидел в литературном творчестве. В 1948 году в журнале появился первый его рассказ «Дорожный знак в конце улицы». Но известность принесла ему повесть «Стена. Преступление S. Кармы», за которую он был удостоен высшей литературной премии Японии — Премии Акутагавы. Это случилось в 1951 году.

В 1960 году вышел его роман «Женщина в песках», за который Абэ получил премию газеты «Иомиури». А произведения, вошедшие в этот том — «Чужое лицо», «Сожженная карта» и

Широкую известность Абэ приобрел не только как прозаик, но и как драматург и режиссер. Им написано большое число пьес, некоторые из них переведены на русский язык («Крепость», «Охота на рабов», «Призраки среди нас», «Друзья»). Свои пьесы Абэ ставил в созданной им «Студии Абэ».

В 1980 году руководимый Абэ театральный коллектив — двадцать пять человек — побывал на гастролях в Соединенных Штатах и дал представления в пяти крупнейших городах, включая

Конечно, быть одновременно прозаиком, драматургом и режиссером, писать для радио и телевидения далеко не просто. Абэ считает, что именно эта многогранность позволяет ему лучше познать синтетическую природу искусства. Может быть, потому его романы в

Оригинально художественное воображение Абэ. Тайна здесь в том, что писатель обладает редкостным даром перевоплощения; он становится то Ники Дзюмпэем (роман «Женщина в песках»), то

Популярность Кобо Абэ у читателей, в том числе в нашей стране, объясняется не просто высоким мастерством писателя, но и тем, что он поднимает в своих романах острейшие проблемы, стоящие перед человечеством. Основная идея его романов — столкновение человека с враждебным ему обществом и тщетность любых попыток уйти от него, порождающие чувство глубокой безысходности. В буржуазном обществе человек — былинка, неспособная определять свою судьбу, а значит, главная проблема заключена в необходимости изменения общественного устройства, социальных условий существования человека.

«Быть напечатанным в России, — говорит Абэ, — большая честь для любого писателя. Каждая моя публикация в Советском Союзе — событие для меня очень радостное.

Особенно большое влияние оказал на меня Гоголь. Переплетение вымысла и реальности,

Я хотел показать, во что может превратиться мир, если в нем правит ненависть, если человеческие отношения деформированы. Людям необходимо другое. Самое главное сейчас для человечества — мир, спокойная созидательная жизнь. Те усилия, которые предпринимаются в этой области, достойны всемирной поддержки».

Слова эти приоткрывают завесу над идейными и творческими принципами Абэ и в то же время указывают на огромное уважение писателя к русской культуре и литературе. Кстати, в этом я убеждался всякий раз, когда встречался с писателем.

Творчество Абэ — явление сложное, неоднозначное. Бесспорно одно: Абэ обличает зло современного буржуазного общества, бессилие, ничтожность человека, столкнувшегося лицом к лицу с этим обществом. И эта тема присутствует во всех произведениях писателя тема отчуждения, одиночества людей, враждебности буржуазного общества личности человека — главная тема трех романов, включенных в настоящий сборник.

Несомненное созвучие времени — примечательная черта творчества Кобо Абэ, о котором можно уверенно сказать, что ему чужды неподвижность и оцепенение его образов и героев. Нет, он не погружается в полузабытый мир прошлого. В его творчестве, если соотнести его с предшествующим опытом, заметен сдвиг во взаимоотношениях читателя с художественным образом, при котором стало ненужным создавать видимость сюжета или похожести на жизнь, на реальную действительность.

«Чужое лицо» на первый взгляд может показаться романом о трагедии человека, лишившегося лица в самом прямом смысле. В результате взрыва в лаборатории на лице человека образовались чудовищные шрамы, и он убежден, что его уродство, именно внешнее уродство, преградило ему путь к людям. Теперь он обречен на одиночество. И человек решает преодолеть трагедию. Путь один — прикрыть лицо маской. Казалось бы, так просто — ведь современное развитие химии как будто дает для этого возможность. Но все оказывается намного сложнее и трагичнее, ибо герою неведома истинная при рода маски, неведомо, что человек всегда в маске. И он вдруг прозревает: «Все люди закрывают окно души маской из плоти и прячут обитающие под ней пиявки», и потому маска выполняет роль «прикрытия истинного облика человека».

В связи с экранизацией этого романа Жорж Садуль писал, что «обезображенный человек… должен символизировать лицо Японии, опустошенной войной». Таким образом, Абэ как бы вторгается в жаркие споры, ведущиеся в мире, и в Японии в том числе, об идентичности, о выявлении человеком своей личности и своего места в мире.

Надев маску, герой неожиданно осознает, что она «легко может взять на себя роль прикрытия правды», и у него возникают ассоциации с так называемыми мнимыми числами, которые, как ему представляется, по своей природе схожи с маской. Это «странные числа, которые при возведения в квадрат превращаются в отрицательные. В маске тоже есть нечто схожее с ними: наложить на

Другое весьма важное открытие, к которому приходит герой, — стремление людей отождествить внешний облик с внутренним содержанием, убеждение, что «лицо и душа находятся в совершенно определенной взаимосвязи». И отсюда стремление скрыть свое истинное лицо, чтобы не позволить посторонним проникнуть в душу. Вот почему, рассуждает герой, в давние времена палачи, инквизиторы, разбойники не могли обойтись без маски. Да, видимо, все, кто творит неправое дело, будь то во времена средневековья или в наши дни, стараются надеть на себя маску в прямом или переносном смысле, поскольку маска призвана «скрыть облик человека, разорвать связь между лицом и сердцем, освободить его от духовных уз, соединяющих с людьми». Таким образом, достаточно прикрыть маской свое настоящее лицо, и открывается истинная сущность человека, подчас весьма непривлекательная, а то и вовсе страшная. Следовательно, лицо человека — нечто гораздо более важное, чем мы привыкли считать, поскольку все в нашей жизни, в том числе и порядок, обычаи, законы — «эта готовая рассыпаться песчаная крепость, удерживается тонким слоем кожи — настоящим лицом».

Итак, связь между внешним обликом человека и его внутренним содержанием существует несомненно, но носит она совсем другой характер, чем предполагали физиогномисты или Ломброзо. По Абэ, лицо не выявляет сущности человека, оно связано с

Следуя за рассуждениями героя, мы в конце концов понимаем, что имел в виду автор, сопрягая лицо и душу человека: лицо человека — его совесть. Соорудив себе маску и прикрыв ею лицо, герой лишается совести. Теперь он готов на любые, самые ужасные поступки, а может быть, даже преступления. Значит, маску, в прямом или переносном смысле, должны иметь все, кто творят зло. И не случайны слова героя: «…именно солдат ведет совершенно анонимное существование. Хотя он я не имеет лица, это не препятствие для выполнения долга…» Безликая воинская часть — идеальное формирование. Идеальная боевая часть, которая, не дрогнув, пойдет на разрушение ради разрушения.

Герой, надев маску, превращается в насильника. А что, если все люди, надев маски, освободят себя от обязательств по отношению к обществу, задает он себе вопрос. Тогда все преступления станут анонимны: преступника нет — маска. Но так ли уж далек этот вымышленный мир масок от того, что происходит в сегодняшней Японии? Ведь только личина, только способность прикрыть ею свою совесть позволяет добиваться успеха в жизни вымысел героя при ближайшем рассмотрении оказывается близким реальности.

Совершенно иной аспект приобретает проблема «потери лица», когда человек добр, когда он открыт людям. В этом плане весьма выразителен маленький эпизод в романе о трагедии девушки — жертвы Хиросимы, у которой искалечена половина лица и жизнь фактически перечеркнута. Не в силах вынести этого, она кончает жизнь самоубийством. Автор как бы говорит: пусть в мире не происходит трагедий, которые бы привели к «потере лица», будь то внутренняя катастрофа человека, будь то война.

Кобо Абэ — художник сознательной, нарочитой зашифрованности, писатель аллегорического смысла и сатирических красок. В его произведениях — красочный мир художественной иллюзии. Книги его написаны образно и вместе с тем со скрупулезностью исследователя.

В романе «Сожженная карта» проблема «человек и враждебное ему общество» рассматривается в несколько ином аспекте. Безрадостная повседневность, в которой существует человек, неуверенный в своем завтрашнем дне, обыватели, укрывшиеся в своих

Такова картина одуряющей, разъедающей душу повседневности, на которую обречены миллионы людей преуспевающей сегодня Японии. Внутренняя неустроенность человека, страх перед будущим, страх потерять даже то мизерное, чем он обладает сегодня, заставляет его делать бесконечные попытки найти опору в жизни.

Известно, что в условиях капиталистического принуждения даже труд, в процессе которого человек себя отчуждает, есть принесение себя в жертву, самоистязание. Труд, как и все его существование, проявляется для рабочего в том, что труд этот принадлежит не ему, а другому, и сам он принадлежит не себе, а другому. В итоге «труд производит чудесные вещи для богачей, но он же производит обнищание рабочего. Он создает дворцы, но также и трущобы для рабочих. Он творит красоту, но также и уродует рабочего. Он заменяет ручной труд машиной, но при этом отбрасывает часть рабочих назад к варварскому труду, а другую часть рабочих превращает в машину. Он производит ум, но также и слабоумие, кретинизм как удел рабочих»*.

______________ * Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., Госполитиздат. 1956, с. 562.

Пропавший без вести человек, которого по просьбе заявительницы — его жены — разыскивает агент частного сыскного бюро, принадлежит именно к таким людям. Верным средством удержаться на поверхности ему представляются дипломы. Потеряв место, он, как ему кажется, с помощью диплома может найти другое. Он получает диплом автомеханика, радиста, школьного учителя. Будущее обеспечено, утешается он. Но никакие дипломы не могут спасти человека от самого себя, и тогда он бежит из той жизни, на которую обречен. Даже тот, кто еще не исчез, — агент, разыскивающий пропавшего, — тоже внутренне ощущает себя беглецом. Не случайно его жена бросает ему обвинение: «Ты просто ушел из дому, сбежал… Нет, не от меня… от жизни… От того, что заставляет без конца хитрить, от напряжения, словно приходится ходить по канату, от того, что делает тебя пленником спасательного круга, — в общем, от всего этого бесконечного соперничества». И тогда агент понимает, что пропавший без вести не одинок, что «он существует в бесчисленных обличьях».

Произведения Абэ в известном смысле можно считать не просто зарисовками, но монументальными полотнами бегущей эпохи. Бегущей эпохи… Еще точнее — неотвратимо исчезающего, движимого ходом исторического развития времени.

Художник вскрывает неизлечимые язвы буржуазного общества. Их много, они разнообразны, хотя сущность их едина. Он обнаруживает их в явлениях социальных, психологических и нравственных, в самых, казалось бы, невинных движениях человеческой души.

Бесперспективность, неопределенность, а подчас и иллюзорность цели — вот основная причина, почему бежит из дому герой «Сожженной карты». Тасиро, еще совсем молодой служащий фирмы, в которой работал исчезнувший, с горечью признается: «Эта мерзкая фирма… Я буквально убить себя готов, как подумаю, что ради этой фирмы торгую человеческими жизнями… служу я там, а что меня ждет? Стану начальником отделения, потом начальником отдела, потом начальником управления… а если и об этом не мечтать, то жизнь еще горше покажется… товарищей обойди, к начальству подлижись… кто не следует этому правилу, того кто угодно ногой пнет, с таким как с отбросом обращаются».

Автор невольно задается вопросом: разве в жизни одного человека мы не можем найти в той или иной мере ответа на другую жизнь? И разве не случается, что разные грани идеи получают воплощение в жизни того или другого характера, человека, личности?

Имеет ли человек право мешать своему ближнему выбрать свой путь, если сам помочь ему не в силах? Разве перед человеком не открывается возможность искупления, нравственного исповедания? Истинному художнику нет нужды доказывать, что человек — высшая ценность. Отсюда — укрупнение мыслей и чувств создаваемого характера, и духовные конфликты, связанные с поисками смысла его существования, и наполнение характеров, будто уже знакомых, чуть ли не хрестоматийных, новой современной актуальностью.

Весьма интересна мысль одного из героев: «Мы по своему усмотрению определяем человеку место, где он должен жить, а сбежавшему набрасываем на шею цепь и водворяем на место… Мы видим в этом здравый смысл, но основателен ли он?.. Кому дано право наперекор воле человека решать за него, где ему жить?» Другой, как бы развивая эту мысль, говорит: «Никак не возьму в толк, почему люди думают, что имеют право — и считают само собой разумеющимся — преследовать человека, скрывшегося по своей собственной воле?»

Как бы привлекательно ни звучали эти слова, Абэ решительно отвергает идею логичности, допустимости бегства человека от общества. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», — читаем мы у

Другая мысль, к которой автор неоднократно возвращается, — одиночество человека в нынешней Японии, где такое огромное количество людей сосредоточено на сравнительно небольшой территории, что об одиночестве, казалось бы, не может быть и речи. «Под ночным небом, на котором дышит неон, водовороты людей, мчащихся к неведомой цели… людей, которые не могут увеличить расстояние между собой и чужими больше чем на три метра, с какой бы скоростью они ни неслись». И вот в этом людском водовороте человек одинок.

Есть японская старинная картина «Ад одиночества». На ней изображено множество летящих людей. Они теснят друг друга, отстают, обгоняют, кажется, они слиты в единое целое, в

В подземном переходе, опершись о колонну, сидит человек. Но «людей, проходящих мимо, этот странный человек нисколько не беспокоит. Видимо, потому, что для них он не больше, чем пустота, исчезающая под ногами, подобно узору на кафеле». Вот что для них человек — пустота. Они могут, не задумываясь, растоптать его, а не то что помочь — вдруг человек болен, умирает и его еще можно спаси. Нет, такая мысль чужда окружающим. Сегодня они способны растоптать человека, завтра — не исключено — растопчут их. Такова жизнь — обижаться, удивляться, негодовать не приходится.

От

Призывы «убей», «укради», «все дозволено» могут быть — субъективно, в устах тех, кто их проповедует, — направлены против лицемерия буржуазного общества, превращающего человека в ничтожную вещь. Но объективно все эти и другие подобные лозунги представляют собой апологию зла, то есть еще более злобную и агрессивную форму той же буржуазности, глубоко враждебной трудящемуся человеку.

С выходом в свет книг Кобо Абэ мы видим, что в мире японского искусства снова возникают произведения, повествующие о человеке, о людях современных. Кобо Абэ — художник многопланового творчества. Дарование художника сочетается у него с аналитическим складом ума. В его произведениях обнаруживается широта взглядов человека, внимательно следящего за развитием философской, социологической и естественнонаучной мысли бурного и многоопытного нашего века. Именно поэтому книги Абэ обладают значительным интересом. Разве не возникает отсюда ощущение устойчивости позиций писателя?

Герой романа

Стремление укрыться в ящике для такого человека — это стремление к свободе. «Кто хоть раз нарисует в своем воображении безымянный город, существующий лишь для безымянных жителей, двери домов в этом городе, если их вообще можно назвать дверьми, широко распахнуты для всех — любой человек твой друг, и нет нужды всегда быть начеку… кто хоть однажды размечтался об этом, того всегда подстерегает… опасность стать

Ящик позволяет увидеть все в истинном свете — в этом его преимущество. От внимательного взгляда

Для иных ящик — средство скрыться от позора, как, например, для отца обесчещенного юноши. Кстати, и обесчещенного потому, что подозрительность, недоверие возведены в принцип отношений между людьми.

Итак, человек укрывается в ящике, превращаясь в некое повое существо —

Незначительность, неинтересность для окружающих судьбы человека прекрасно переданы в размышлении героя о яде информации, которым заражено человечество. Ныне век информации. Но какая информация, какие новости интересуют людей? События мирового масштаба.

И если человек не находит силы противопоставить себя этому всеобщему безразличию, бороться с ним, у него действительно не остается другого выхода, как забиться в нору — укрыться в ящике. Общество отвергает человека, и что ж, человек тоже отвергает общество — такова нехитрая философия

Человек одинок. Он никому не нужен. Казалось бы, что может быть прекраснее свободы человека, его независимости? Независимость человека, однако, рассматривается односторонне. Поскольку человек независим от общества, значит, и у общества тоже нет по отношению к нему никаких обязательств. Абэ стремится вскрыть лживость подобных утверждений. Он доказывает, что связь между человеком и обществом разорвать невозможно, независимо от того, негативны эти связи или позитивны. Ни один ящик, даже во сто крат прочнее картонного, не в состоянии оградить человека от общества, сделать его независимым от него. Ведь ящик — это только физическая преграда, отделяющая человека от общества. Главное же — духовное порабощение человека обществом, от которого никакой ящик не спасет.

Нет ни одной мельчайшей клеточки классового общества и государства, где царили бы порядок и благообразие, все здесь находится в раздвоении и противоречиях, в постоянной борьбе и брожении. И тем больше обостряются самостоятельность и активность человеческого самосознания, стремящегося вырваться из тех узких границ, которые поставила ему буржуазная цивилизация. На этом пути человек неизбежно терпит поражения и совершает ошибки, но остановить его движение вперед невозможно, ибо оно — неотъемлемая черта «живой жизни», глубоко укоренилось в самой внутренней природе вещей.

Для Кобо Абэ, насколько можно понять принципы его творчества, главное состоит в том, чтобы изображать мир не просто как его видит художник, но таким, каков он на самом деле. Его ведут не зигзаги памяти, не зигзаги и фантазии, а предложенные обстоятельства. Предложенные кем? Самой жизнью. Отсюда — тема смертельной схватки героев его книг, отсюда — отчужденность, гложущая их существо тоска. Отсюда же жадное стремление к воздуху физического и духовного здоровья. Разве не это — главная причина того, что герои романов Абэ, ощущая гнетущую свинцовую атмосферу окружающей действительности, готовы в любую щель запрятаться, искать спасения даже в картонном ящике? Разве читателя вместе с действующими лицами произведений Абэ не охватывает чувство — скорее бы вырваться из окружающего мрака, из той реальности, которая создана против воли человека и которая беспощадно его угнетает? Каждый

Чрезвычайно интересен образ нищего в шляпе, сплошь утыканной национальными флажками. Вряд ли можно сомневаться, что этот увешанный значками и медалями человек должен, по замыслу Абэ, олицетворять власти нынешней Японии. Именно он проявляет наибольшую агрессивность по отношению к

Порой слышатся голоса критиков — нужно освободиться от символики, от условности. Но когда художник избавляется от условных фигур, не теряет ли сюжет свой смысл, не исчезает ли искусство? И разве все метафоры и символы должны пониматься буквально? Кого не бьет меткое слово, того не будет бить и палка.

Прибегает ли Абэ к символике для того, чтобы сюжет не показался слишком обыденным, заземленным? Или речь вдет о бессознательных символах? Не подменяются ли причины действительные причинами фиктивными? Или это дань системе знаков, в которой язык человека — знаки, жест — знаки, поведение — знаки? Без знаков нет информации. Исчезновение информации ведет к прекращению существования мира. Едва ли все можно объяснить только таким образом. Пожалуй, это было бы слишком легко и утешительно. Нет здесь простого пути.

Через весь роман проходят два образа: образ человека, упрятавшего себя в ящик, и обнаженного человека. Это столкновение «герметичности», «закрытости», страха соприкосновения с обществом — и «открытости» как попытки вернуть разорванные связи с людьми. В эпизоде с подростком, которого в наказание заставили раздеться, Абэ показывает, что такое понимание обнаженности, естественности чуждо людям, воспитанным в духе недоверия к человеку. Для них обнаженность — наказание. Они живут еще некими категориями средневековья, ставившего к позорному столбу обнаженного человека. И когда подростка заставляют обнажиться, то есть выставляют на осмеяние, этот, казалось бы, незначительный эпизод ломает всю его жизнь. До конца дней он обрекается на одиночество, что с предельной выразительностью показано в его сне о неудачной женитьбе.

В этом ряду стоит и образ обнаженной женщины, которая, по мысли автора, должна символизировать жизнь в ее первозданном, не замутненном сложными и противоречивыми человеческими отношениями состоянии. Вообще Женщина занимает в романе особое место. Собственно, она центр, вокруг которого развивается все повествование. Но было бы неверно видеть в ней предмет физического влечения героя. В изображении автора она значительно больше, чем просто женщина — объект любви или вожделения. Она олицетворяет Жизнь. И эта

Уже давно стало аксиомой, что не вымысел, не фантастичность ситуации, присутствующие в произведении, служат чертой, отделяющей модернистскую литературу от реалистической. В модернистской литературе вымышленный мир существует независимо от реального мира, нередко вопреки ему. Мир вымысла модернистского произведения создан не для того, чтобы глубже проникнуть в мир реальный, — в нем два эти мира не пересекаются.

В романах Абэ, в

Читатель верит в реальность вымышленного мира Абэ, когда он ощущает на своем лице не дающую ему дышать маску, когда чувствует на своих плечах ящик. И читателю становится ясна психология человека, вынужденного надеть маску, человека, бежавшего в никуда,

Изобразил ли Абэ в своих произведениях, спросим мы, страдания человека, осознавшего до конца глубину истины социальных несправедливостей в изображаемом частнособственническом обществе? Едва ли. Постижение истины явлений во всей их многосложности — задача куда как шире, неизмеримо труднее. Да вряд ли писатель вообще ставил перед собой задачу всеохватного изображения наблюдаемой реальности, хорошо понимая, что знания никогда не могут достигнуть крайних пределов. Справедливо это как в отношении жизни, так и в отношении искусства.

Все это, конечно, так. Смею думать, однако, что позицию художника следует рассматривать в сложных взаимосвязях и противоречиях. Скорее можно говорить об изображении автором определенных сторон общественной жизни буржуазного общества, существенных социальных явлений, типичных для этого общества. Важно при этом указать, что характерные эти явления и персонажи писатель изображает не изолированно, не в отрыве, но на определенном фоне и во взаимосвязи со всей социальной действительностью современного буржуазного общества, в котором развиваются события.

Герои Абэ нередко предстают перед читателем не живыми людьми, а символами, призванными олицетворять то или иное явление. Происходит это потому, что романы Абэ тяготеют к притчам. В ответе на анкету «Реализм сегодня», проведенную журналом «Иностранная литература», Абэ писал: «В области литературы мыслить диалектически — это не значит стремиться отобразить действительность во всей ее совокупности, но на первый взгляд ограничивая себя определенным кругом явлений, прийти в результате творческого процесса к открытиям, которые на деле обогащают наше познание действительности…» Таково понимание Абэ художественного метода, позволяющего, по его мысли, найти более рельефное отображение действительности.

Сказав это, мы должны в то же время констатировать, что не всегда и не во всем согласны с Абэ в методе отражения действительности. Усложненность формы, иносказательность, символичность нередко затрудняют проникновение в замысел писателя и, таким образом, могут привести к результатам, противоположным тем, на которые автор, быть может, и рассчитывал. Оставаясь в русле реалистической литературы, Абэ все же отдает известную дань модернизму, особенно в романе

Вечно актуально указание Ленина, что новизна сама по себе не бог, которому надо покориться, хотя все, что ново, заманчиво, так как создает новые, свежие раздражители, вызывает элементарное любопытство. Особенно опасна такая новизна, когда художники увлекаются современным модернизмом, забывая предостережение

Указывая на зло, обнажая пороки буржуазного общества, автор находит выход для своих героев в некой

Существенно иметь в виду и другое: едва ли было бы обоснованно воспринять романы Абэ как активный призыв к борьбе социальной, классовой. Задачу свою Абэ, как и другие писатели, видит в том, чтобы главным образом ставить и заострять вопросы человеческого существования во враждебном обществе. Отсюда и обличительность его книг.

Отчужденность становится в последние годы все более модным словом, когда речь идет об отношениях между человеком и современным буржуазным обществом. Но вряд ли к

Многое ли у Кобо Абэ, однако, возникает умозрительно, от личных его ощущений и видения? Как сообразуются в творческом его сознании самодвижение жизни в авторская заданность, эмоция и интеллект, непосредственность и рассудочность, пластика и проблема? Несомненно одно: Абэ обладает ощущением художника, знающего меру. Он прекрасно чувствует время, существование и развитие наиболее типичного в обществе, реальность которого перед его глазами. Что существенного для нас в его рассуждениях о смысле страданий современного человека частнособственнического общества — страданий телесных, душевных, страданий человеческого духа? Речь, разумеется, не идет о ветхозаветном восприятии, по которому стыдятся страдать и кричать о своей боли.

У каждого, вероятно, свои представления о страданиях и счастье. Бронированный сейф или ящик, в котором человек будто бы способен обрести благополучие, — самое идеальное устройство для самосохранения в западном «свободном» обществе. Мудрый человек сказал: в жизни есть только два действительных несчастья — угрызений совести и болезнь. То, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое как на испытание. Это слова

Но Абэ повествует о боли, человеческой боли как о социальном недуге.

Случается, что глубина душевной боли помогает лучше осознать природу человека, охваченного внутренним противоборством сложных психологических сил. И отнюдь не всегда ему удается справиться со своим страданием. Нельзя долго испытывать судьбу. Нельзя — без фатального риска, особенно человеку с надломленной душой. Издавна замечено, что истинным художникам свойственно иметь «душу, терзающую самое себя». Поэт сказал: «Мчится в стремнине к собственной смерти форель». Разве знает человек, когда открывает новую или последнюю страницу своей жизни?

Произведения Абэ всегда несут на себе печать личностного авторского видения, ощущения многосложности жизни. Все созданное писателем отмечено проницательностью художественного таланта, выражает индивидуальность его сознания, сатирическое своеобразие стиля. Язык Абэ отличается лапидарностью: при определенной сжатости глубоко выразителен. Никакой нивелировки языка: он сохраняется ясным, живым, уходящим корнями в живую речь. У писателя свой, самобытный почерк. И свои убеждения и привязанности. Думается, что главной болью его стала боль за человека той Японии, современником которой он является. Быть может, не слишком много в японской литературе таких писателей, которые столь болезненно испытывают чувство вины перед обществом, вины человека, который сам живет в этой социальной среде и которого неотвязно преследует трагедия происходящего.