I

Когда столько минуло дней, что ровно девятилетие кончалось с того первого явления госпожи моей, - в последний из дней тех случилось: предстала мне дивная, в белоснежной одежде, промеж двух благородных женщин, возрастом старших. Она проходила по улице и обратила глаза в ту сторону, где я стоял, оробелый. И по неизреченной доброте своей, ныне вознагражденной в жизни вечной, приветствовала меня столь участливо, что мнилось, я лицезрел пределы блаженства. Час сладостного приветствия был дня того ровно час девятый; и как впервые тогда слова ее достигли слуха моего, я испытал такую сладость, что, как пьяный, ушел из толпы. Убежав в уединение своей горницы, предался я думам о милостивой; и в размышлениях о ней застиг меня приятный сон, и чудное во сне возникло видение. Мне снилось, будто застлало горницу огнецветное облако, и можно различить в нем образ владыки, чей вид ужаснул бы того, кто б на него воззреть посмел; сам же он веселится и ликует; и дивно то было. И мнилось, будто слышу его глаголы, мне непонятные, кроме немногих, меж коими я уловил слова: «Аз властелин твой». И будто на руках его спящею вижу жену нагую, едва прикрытую тканью кроваво-алою; и, вглядываясь, узнаю в ней жену благого привета, ту, что удостоила меня в день оный благопожелония приветного. И в одной руке, мнилось, он держит нечто пылающее пламенем, и будто говорит слова: «Узри сердце твое». И некоторое время пребывал он так, а потом, мнилось, будил спящую, и неволил ее принуждением воли своей, и нудил вкусить от того, что держал в руке, и она ела робко. После чего вскоре веселье его обратилось в горький плач; и с плачем поднял он на руки жену, и с нею, мнилось, возлетел к небу. А на меня навело сие боязнь и тоску такую, что легкий сон мой не мог вместить ее, но она рассеяла его, и я проснулся. И пробудясь, я погрузился в размышление, и нашел, что четвертым в ночи был час, когда явилось видение; итак, явствует, что предстало оно в первый из девяти последних часов ночи, И раздумывая о виденном, умыслил я поведать про то многим славным трубадурам того времени; и, как сам обрел искусство слов созвучных, задумал сложить сонет, дабы приветствовать в нем всех верных данников Любви и, прося их, чтобы они рассудили мое видение, пересказать им все, что узрел во сне. И тогда начал я этот сонет:

Всем данникам умильным, чистым слугам

Царя сердец, Амура, мой привет!

Кто свиток сей прочтет и даст ответ,

Тот будет мне, единоверцу, другом.

Уж треть пути прошла небесным кругом

Та, чьей стезей всех звезд лучится свет,

Когда предстал - кому подобья нет,

Ликующий, и грудь сковал испугом.

Он сердце нес - пылала плоть моя -

И Госпожу, под легким покрывалом,

В объятиях владыки вижу я.

Пугливую будил от забытья

И нудил он питаться яством алым;

И с плачем взмыл в надзвездные края.

Этот сонет разделяется на две части: в первой части я шлю привет и прошу об ответе; во второй части определяю, на что должно ответствовать. Вторая часть начинается со стиха: «Уж треть пути прошла небесным кругом».

В приведенной третьей главе «Новой Жизни» Данте мы имеем двойное свидетельство: свидетельство человека, о жизни своего сердца и о внутреннем своем опыте, и свидетельство художника, о возникновении тут же сообщенного художественного создания. В подлинности и искренности этих прямых и бесхитростных свидетельств нет сомнения, как нет сомнения в том, что Данте был и человек глубокой душевной жизни, и художник великий. Что же мы видим? Не представляет ли собою описанный им экстаз одного из высочайших подъемов его духа в такую область сверхчувственного сознания, откуда человек не возвращается не обогащенный плодами этого подъема, который отмечает собой его остальную жизнь, как неизгладимое и решительное событие? И не видно ли с отчетливостью, как этот восторг, так могущественно восхитивший его над землей, потом как бы выпускает его из своих орлиных когтей и, бережно возвращая низводимому по ступеням нисхождения повседневную оболочку его земной душевности, отдает его целым родному долу? Тогда нападает на него раздумье и помысл о других людях, и желанье принести этим другим непонятную ему самому, но сознаваемую важную весть: он уже сам и сознательно нисходит на дно дола, и вот, в его сонете - новое и не данное в видении, а само видение сведено к своим определяющим чертам, как бы сгущено в плоть или собрано в кристалл, очерчено резче и решительнее, рассказано голосом и тоном твердым, бестрепетным, бесстрастным, - и сколь многое умолчено и обойдено вовсе, и как все туманно-расплывчатое и смутно-волнующее, неуловимое и неосознанное в видении, стало осознаннее и качественно беднее в великолепных стихах!

Наглядно выявляется здесь то, что должно быть мыслительно развито в дальнейшем изложении: что в деле создания художественного произведения художник нисходит из сфер, куда он проникает восхождением, как духовный человек; отчего можно сказать, что много есть восходящих, но мало умеющих нисходить, т.е. истинных художников. Прибавлю, что приведенный пример здесь особенно показателен, потому что преднамеренно поэт уменьшает до минимума расстояние между уровнями восхождения и нисхождения, почитая своим долгом строгую точность в передаче виденного, запрещая себе какой бы то ни было вымысел, заботясь о том, со всею тщательностью, чтобы его создание всецело ответствовало переживанию.

Вглядимся ближе в процесс возникновения из эротического восторга мистической эпифании, из этой эпифании - духовного зачатия, сопровождающегося ясным затишьем обогащенной, осчастливленной души, из этого затишья - нового музыкального волнения влекущего дух к рождению новой формы воплощения, из этого музыкального волнения - поэтической мечты, в которой воспоминания только материал для созерцания аполлинийского образа, долженствующего отразиться в слове стройным телом ритмического создания, - пока, наконец, из желания, зажженного созерцанием этого аполлинийского образа, не возникнет словесная плоть сонета. Все перечисленные моменты отчетливо означены нашим свидетелем: 1) могучий вал дионисийской бури; 2) дионисийская эпифания, или видение, которым разрешается экстаз и которого не должно смешивать с аполлинийским сном художника, 3) котартическое успокоение, обусловленное целостным и завершенным переживанием экстаза, - в этих трех первых моментах художника в Данте вовсе еще нет, но сказывается лишь та изначальная и коренная подоснова его души, из которой родятся в нем не только художественные, но и все другие раскрытия и тайнодействия его духа, общая стихия его гения, но не чисто-художественная его гениальность; 4) новое дионисийское состояние, не похожее на прежнее, относящееся к прежнему по напряженности, кок сильная зыбь на море к буре, музыкальное по преимуществу и могущее быть отделено во времени от первых трех моментов не часами, а годами; это - то состояние, о котором Пушкин сказал: «душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит»; 5) аполлинийский сон, - сон памяти о мелькнувшей ему эпифании, - являющий художнику идеальный образ его, еще не воплощенного, создания; ибо, по Пушкину, душа, которая трепещет и звучит, тотчас уже «и ищет, как во сне излиться, наконец, свободным проявленьем», 6) и 7) как только ясно предстанет душе аполлинийский сон, вот уже и новое «лирическое волнение» и «звучание», влекущее художника к завершительному осуществлению, к овеществлению сонной грезы, - вот уж и «бегущие навстречу легкие рифмы», и стихи, «свободно текущие», и стал сон плотью слова. Эти четыре последние момента свойственны художнику, как таковому, и представляют собой стадии нисхождения.

ЛИНИЯ ВОСХОЖДЕНИЯ. 1-3. Зачатие художественного произведения: 1) дионисийское волнение; 2) дионисийская эпифания [α] - интуитивное созерцание или постижение; 3) катарсис, зачатие.

ЛИНИЯ НИСХОЖДЕНИЯ. Л-7. Рождение художественного произведения: 4) дионисийское волнение; 5) аполлинийское сновидение [β] - зеркальное отражение интуитивного момента в памяти; 6) дионисийское волнение; 7) художественное воплощение [γ] - согласие Мировой Души на приятие интуитивной истины, опосредствованной творчеством художника (синтез начал аполлинийского и дионисийского).

Творчество форм проявляется, следовательно, в трех точках: α) в мистической эпифании внутреннего опыта, которая может быть ясным видением или лицезрением высших реальностей только в ислючительных случаях и лежит еще вне пределов художественнотворческого процесса в собственном смысле; β) в аполлинийском видении чисто художественного идеала, которое и есть то сновидение поэтической фантазии, что̀ поэты привыкли именовать своими творческими «снами»; γ) в окончательном воплощении снов в смысле, звуке, зрительном или осязаемом веществе. Каждый из этих этапов оформления достигается переживанием одноприродного по существу, но разновидного и не одинаково насильственного дионисийского волнения. В общем, справедливо изречение Вагнера в его «Мейстерзингерах»:

Единый памятуй завет:

Сновидцем быть рожден поэт;

И все искусство стройных слов -

Истолкованье вещих снов.

Сравним теперь с изученным свидетельством Данта один сонет Петрарки, подобный Дантову по форме визионарного изложения лирической идеи, но, без сомнения, более аполлинийский по составу обусловившего его переживания и потому более характерный для изучения элемента чисто художественного. Это 34-й сонет на смерть Лауры:

Восхитила мой ум за грань вселенной

Тоска по той, что от земли взята;

И я вступил чрез райские врата

В круг третий душ. Сколь менее надменной

Она предстала в красоте нетленной!

Мне руку дав, промолвила: «Я та,

Что страсть твою гнала. Но маета

Недолго длилась, и неизреченный

Мне дан покой. Тебя лишь возле нет, -

Но ты придешь, - и дольнего покрова,

Что ты любил. Будь верен; я твой свет».

Что ж руку отняла, и смолкло слово?

Ах, если б сладкий все звучал привет,

Земного дня я б не увидел снова!

Петрарка не дал нам автобиографического комментария к этому сонету. Мы видим глубокое чувство, каким он проникнут; но позволительно сомневаться, что описанное им видение было столь же яркою эпифанией, как то видение Данта; тем более, что сам Петрарка словами: «levommi il mio pensier» - указывает но возникновение образа в пределах мыслящего сознания. Кок бы то ни было, вполне ощутительно то в известной мере экстатическое состояние, которое предшествовало его аполлинийскому сну. Если тот экстаз не дал ему достаточно определенных форм, тем пластичнее и жизненнее предстало его духу аполлинийское видение, собирая в себе как в прозрачном кристалле, лучи его высокого внутреннего опыта, поднявшего его в область созерцания чистейших откровений любви. Так прекрасно это обретенное им на высотах молитвенного действия аполлинийское сновидение, что его облечение в безупречно прекрасную плоть слова живо ощущается, как некоторое жертвенное совлечение чего-то уже невоплотимого по своей природе, уже неизрекаемого человеческим словом, но несомненно присущего тому виденному им образу нетленной красоты. Сам поэт признанием, что он не проснулся бы во плоти, если бы не умолкла звучавшая ему гармония, свидетельствует о том, что сообщение пережитого земным словом воспринимается им кок нисхождение. Итак, Петрарка заявляет себя нисходящим в качестве художника, и если, однако, мы чувствуем себя восходящими в высшие сферы, возносимыми над землей под действием лирных чар, и нам мнится, будто мы видим и то, неуловимое и несказанное, то, просвеченное небесным лучем и проникнутое небесной гармонией, о чем Петрарка не договорил, на что лишь намекнул он, - это закономерно и значит только, что художник нисходит для того, чтобы показать нам тропу восхождения.

Не мни: мы, в небе тая,

С землей разлучены.

Ведет тропа святая

В заоблачные сны.

II

Брать и давать - в обмене этих двух энергий состоит жизнь. В духовной жизни и деятельности им соответствуют - восхождение и нисхождение. Общею формулою духовной жизни, понятой как рост личности, можно признать слова Гёте: «к бытию высочайшему стремиться непрестанно». Кто останавливается, сказав мгновению «постой», - падает. Падение по отношению к духовному пути -отрицательная ценность; напротив, положительны как восхождение, так и нисхождение. Восхождение- рост, обусловленный питанием, укрепление, требующее некоего поглощения чужих Дотоле энергий: оно стоит под знаком «брать».

Восхождение нормально; оно человечно. Его смирение - в предпосылке алкания и несовершенства; гордость его - в упреждении наличных возможностей, как будущих осуществлений. Нисхождение, напротив, не следует духовной норме, а ищет или разрушить ее и стать хаотическим, или сотворить ее и стать нормативным; оно может быть звериным или божественным, или, наконец, в чисто человеческой его форме, - царственным. Его смирение - в некоем совлечении своих богатств, в отказе от достигнутого; его гордость - в расточении, в возврате от наличных осуществлений к новым возможностям пройденного пути.

Восхождение есть закон самосохранения в его динамическом аспекте, могущий обернуться при этом нарушении своего естественного статизма в саморазрушение. Нисхождение есть закон саморазрушения, остановленный в своем действии статическим моментом, кристаллическое отложение в личности, грозящее ей окаменением. В общем, восхождение есть накопление сил, нисхождение - их излучение. Духовное ученичество, как таковое, не может не быть непрерывным восхождением; но целостность жизни требует равно восхождения и нисхождения. Опасность и дерзновение присущи тому и другому движению; но большая опасность и большее дерзновение в нисхождении, а не в восхождении. Зато оно, правое и истинное, - и жертвеннее, и благодатнее.

Эти общие размышления не относятся прямо к сфере эстетической. Бросим взгляд на их приложение к этой последней.

Мы переживаем восприятие красоты, когда угадываем в круге данного явления некий первоначальный дуализм и в то же время созерцаем конечное преодоление этой лишь аналитически различаемой двойственности в совершенном синтетическом единстве; причем элементами преодолеваемого дуализма являются сущности или энергии, соотносящиеся как вещественный субстрат и образующее начало. Такое определение предполагает образующее начало активным, вещественный же субстрат не пассивным только, но и пластическим, в смысле как способности, так и внутренней готовности, в силу самой природы своей, принять не извне поверхностно налагаемую, но как бы внутренно проникающую его форму. Восприятие прекрасного разрушается впечатлением совершаемого насилия над вещественным субстратом: произведение искусства хочет подражать природе, формы которой, суть откровения внутренних процессов органической жизни, так что прав Гете, говоря: «вовне дано то, что есть внутри». Поэтому восприятие прекрасного есть восприятие жизненного, и художественное произведение, правда, может производить впечатление величайшей неподвижности, подобно кристаллу, который есть, однако, застывшая жизнь, но не впечатление мертвенности или изначального отсутствия жизни; в этом последнем случае было бы перед нами механическое изделие, а не «создание» или «творение», каковым словом мы и знаменуем аналогию между делом художника и организмом природным.

Следствием из вышесказанного является, например, эстетически глубоко оправданное требование, чтобы материал художественного произведения был ощутим и как бы верен себе, как бы выражал свое согласие на принятие придаваемых ему художником форм, - чтобы ваятель из дерева не подражал в своей технике ваятелю из мрамора, а обрабатывал дерево особенными приемами, сообраэованными с растительною тканью древесных волокон. Материя оживляется в произведении искусства в той мере, в какой она утверждает себя самое, но не в состоянии косного сна, а в состоянии пробужденности до последних своих глубин, и принимает чрез то образ свободного согласия замыслам творца. Художник торжествует, если он убедил нас, что мрамор хотел его резца; он естественно живет в единодушии с веществом, над которым работает, естественно представляет его себе живым и влюблен в него, и доверяет ему так, что не колеблется сказать ему самые сокровенные и далекие свои думы: он убежден, что вещество всегда поймет его и на все любовно ответит. В этом пафос афоризма Микель Анджело, которым открывается собрание его сонетов и канцон:

Non ha l»ottimo artista alcun concetto

Ch»un marmo solo in se non circoscriva

Col suo soverchio, e solo a quello arriva

La man che obbedisce all»intelletto.

«Наилучший художник не имеет такого замысла, какого не вместила бы в пределы своей поверхности любая единственная глыба мрамора, и лишь до граней этого мрамора досягает рука, водимая гением». Но этим согласием материи на придаваемую ей форму, этим радостным приятием напечатлеваемой на ней идеи и ограничивается ее участие в возникновении художественного произведения: материя раскрывается перед духом, но не восходит к нему, дух же к ней нисходит. Мысль художника, созерцаемая им осуществленною в духе, воплощается в согласном веществе через нисхождение. Образующее начало есть начало нисходящее, как материя есть начало приемлющее. Итак, восхождению в творчестве красоты собственно нет места. Что красота есть нисхождение знал и Ницше, который говорит устами Заратустры: «Когда могущество становится милостивым и нисходит в зримое, красотой зову я такое нисхождение».

Итак, деятельность художника есть некое дерзновение, и вместе некая жертва, ибо он, поскольку художник, должен нисходить, тогда как общий закон духовной жизни, хотящей быть жизнью поистине и в постоянно возрастающей силе, есть восхождение к бытию высочайшему. Отсюда противоречие между человеком и художником: человек должен восходить, а художник нисходить. Как разрешается это противоречие? В некоторых типах и в некоторые эпохи разрешалось и разрешается оно, житейски, очень просто; можно даже сказать, что за всю новую историю, начиная с Возрождения, вследствие ослабления религиозности и расчленения прежней синтетической культуры, этот тип художнической психологии стал безусловно преобладающим. Практическое разрешение, о котором мы говорим, дано в разделении, или разводе, художника и человека в творческой личности: один не знает, что делает другой. Когда же человек осведомится о художнике, а художник о человеке, чаще всего возникает на этом пути в личности непримиримый внутренний разлад, подобный тому, какой пережил когда-то Боттичелли, а у нас переживали Гоголь или Лев Толстой. Но большею частью художник, видя смысл своей жизни и ее высочайшие вершины в своем художестве, просто считает человека в себе низшею и потому пренебрегаемою частью своего озаренного художественным гением существа, и тогда естественно является в нем иллюзия восхождения через художество. «Гуляка праздный, единого прекрасного жрец» сознает себя обычно ничтожнейшим «из детей ничтожных мира», в минуты же творческого озарения - освященным и священствующим. Но ведь само то мгновение, когда разверзаются «вещие зеницы, как у испуганной орлицы», есть момент внезапного воспарения, по отношению к которому чисто художественная работа творческого осуществления и овеществления представляется опять-таки - нисхождением. Во всяком случае, чтобы нисходить, нужно быть уже на высоте. И нет великого произведения искусства, которое не имело бы необходимою предпосылкой больших событий в духовной жизни их творца, хотя бы последние остались навсегда тайной для его биографа.*

III

Более сложными оказались отношения между художником и человеком у тех поэтов современности, которые из общего раскрытия символической природы искусства почерпнули призыв к такому развитию его, при коем заложенные в нем энергии интуитивного прозрения и сверхчувственного воздействия излучались бы свободнее и могущественнее. Более сложными стали эти отношения вследствие личных и биографических особенностей этих художников: по-видимому, взгляд их на вещи был изначала осложнен какими-то новыми апперцепциями, дававшими им переживание (действительное или обманное - другой вопрос; скорее всего, отчасти действительное, отчасти обманное), как бы двойного зрения и раскрывавшими, как им казалось, неожиданные и отдаленные связи, соответствия и соотношения вещей. Это были люди с предрасположениями к мистицизму, долженствовавшему вспыхнуть в новых поколениях в силу общих и далеких исторических причин, - люди с мистическим складом души, остававшейся в общем себе верною и в переживаемые умом и волею периоды разуверения или безверия. При этих предрасположениях, художественное творчество и то, что мнилось им сверхчувственным прозрением, естественно сливались, своеобразно окрашивая их искусство и обволакивая истинно-мистическое переживание в кокон поэтической мечты. Им думалось, что этим намечаются новые возможности искусства вообще, что искусство и есть та сфера, где единственно может осуществляться новое познание мировых сущностей, - при неподвижной кристаллизации прежнего религиозного откровения, с одной стороны, и при бессилии научной мысли ответить на мировые загадки - с другой.

Неудивительно поэтому, что в представителях характеризуемого направления человек, как носитель внутреннего опыта и всяческих познавательных и иных духовных достижений, и художник - истолкователь человека - были не разделены или представлялись самим им неразделенными, если же более или менее разделялись, то разделение это переживалось ими как душевный разлад и какоето отступничество от вверенной им заветной святыни. «Были пророками - захотели стать поэтами», с упреком говорит о себе и своих товарищах Александр Блок, описывая состояния такого разлада и «ад» художника, только художника, тогда как Валерий Брюсов, влюбленный в так называемое чистое творчество, с вожделением к такому «аду» восклицал когда-то, обращаясь к наивнонепосредственному Бальмонту: «Мы - пророки, ты - поэт». На самом деле, поэтами поистине были все эти деятели; измерять пророчествование их лежит вне пределов нашей компетенции и самой темы. Но будучи поэтами, художниками были они во всяком случае не вполне, и именно постольку ими не были, поскольку влагали в свое художество свое стремящееся к свету, но неустроенное, человеческое и при том очень молодое и пленное я. Они были в главном верны, как люди, духовному завету восхождения и всячески, когда выступали со своей «вестью миру», являли себя стремящимися к бытию высочайшему. Когда стремились, тогда и творили; творили поскольку стремились, и то «беспредельное» (как ἄπειρον древнего мыслителя), неограниченное и бесформенное вносили непосредственно и как бы в сыром виде в свое творчество. Художник восходил в них, вместо того, чтобы нисходить, потому что восходил человек, а художник тождествен был в их сознании с человеком.

Но в «ограничении впервые виден мастер», и если ученикам Муз суждено было достигнуть мастерства, это ограничение, рано или поздно, должно было стать осознанным. Ограничение, однако, говорю я, но не отречение. Отказаться от символизма по существу значило бы для того, кто вкусил однажды от его чаши, для одних горькой по краям и сладкой внутри, для других наоборот, - «обменить на венок венец», хотя бы «венец» и был скорее обетованием, нежели упроченным стяжанием. Это значило бы отказаться, - говоря языком символистов, - от их «невесты», от какой-то святыни, с которой обручились они кольцом символа. Это значило бы сойти с горного и трудного пути в близкие и злачные долины и успокоиться под своею смоковницею. Страшна Капуя для Ганнибала. Условия единственного возможного ограничения были наконец, означены формулою: «внутренний канон». Это ограничение означает целостное подчинение художника общим законам бессмертного, чистого, девственного, самоцельного, самодержавного, вселенского, божественно-младенческого искусства и в то же время - целостное приятие святого закона о духовном пути вверх и непрерывном восхождении человека к бытию высочайшему. Могущий вместить при этом восхождении и художественное нисхождение - да вместит.

Но тут необходимо ответить на вопрос: что же остается, при такой постановке проблемы, от предложенной самим пишущим эти строки символистической формулы: «a realibus ad realiora»? Не выражает ли она восхождение от познания простых реальностей к познанию вещей реальнейших, нежели та первая реальность? Или рост этого познания не восходящая его прогрессия? Значит, эта формула отменяется, чтобы быть замененной новой - обратною: от реальнейшего к реальному, a realioribus ad realia? Нимало! Тою формулою мы хотим сказать: искусство служит к тому, поскольку оно истинное искусство, чтобы возводить услаждающихся им, его право воспринимающих, - от реального к реальнейшему. Но, говоря не о действенности искусства, а об условиях и процессе художественного творчества, должно сказать: «от реальнейшего к реальному». «Realiora», открывающиеся художнику, обеспечивают внутреннюю правду изображаемой им простой реальности и самое возможность правильной координации ее с реальностями высшими. Как человек, художник должен побывать в этой высшей сфере, куда он проникает путем восхождения, чтобы, обратившись к земле, вступив на низшие ступени реальности, показать нам их подлинно существующими и обусловить их подлинную актуальность.

Самое действительность повседневных реальностей видит художник только с высшей ступени сознания, только тогда господствует он над действительностью. Так творец романа «Mme Bovary» из какой-то холодной и безучастной сферы смотрит вниз на изображаемую жизнь; в этой сфере уже дано в принципе преодоление всех волнующихся внизу страстей и отречение от всех пристрастий, до отказа от эстетической оценки так любовно выписанных вещей включительно. Близко стелется эта сфера над землей, и все, до самого мелкого, оттуда отчетливо видимо, как видимо и все сокровенное в душевном теле живых; высшее же, что вознесено над этою сферой, как и то сокровенное, что таится, замкнутое телесностью, внизу, вовсе не видимо ни для художника-Флобэра, ни для Флобэра-человека. И, однако, лишь пребывание поэта в плане этой сверхчувственной отрешенности и лишь нисхождение его сверху к мельчайшим подробностям малых реальностей делает последние, без идеализации, не ничтожными, но более важными и знаменательными, чем если бы они были изображены тем, кто бы сам был запутан в серые сети их паутинных чар. Ибо, если реалист изображает реальность не из сферы реальнейшего, всегда изображение его будет лишь сонною грезой погруженного в призрачное переживание субъективного духа, и никогда не будет в нем ни истинной объективности, ни той магической силы оживления, которая населяет нашу душевную атмосферу ощутимыми в своих действиях и вне круга данных произведений демоническими чадами гениальной фантазии, как Гамлет или Вертер, Медный Всадник или Чичиков.

IV

Здесь должно сделать, однако, существенную оговорку. Есть область искусства во многих отношениях исключительная. Она принадлежит поэзии, и в ней требуется наиболее сил от поэта и наименее напряженности от художника. Поэт, вмещающий в себе два лица - собственно поэта и художника, проявляет в этой области по преимуществу свой первый облик. Эта область поэзии есть лирика. В ней наименее ощутимо нисхождение; она может осуществляться эстетически и в самом восхождении поэта. Все, что испытывает и познает дух в этом восхождении, может непосредственно переливаться в элементы песни. Не нужно ни окончательного овладения новыми опытами восхождения, ни полного усвоения их, чтобы лиризм переживания нашел себе художественно довлеющую форму. В этой области символисты могли творить наиболее легко и наиболее художественно в то самое время, покуда они восходили; а так как они постоянно себя заявляли восходящими, то и неудивительно, что лирика столь определенно преобладала в их словесном творчестве над другими родами и что, если возникали в этом творчестве попытки эпоса или драмы, то обычно окрашивались тем же все поглощающим лиризмом. Таким образом, сам природный талант тех поэтов, о которых идет речь, принуждал их к естественному самоограничению и этим спас их творчество для искусства.

Так было, но не так вообще должно быть. Описанная форма символизма не должна быть его нормою. Поэт должен быть поэтом вполне, следовательно, и художником, и именно художником столько же драмы и эпоса, сколько и лирики; символизм хотим мы утвердить не в легенде и не в истории (история же и без того утвердила его), но в общих заданиях искусства и в искусстве грядущем. За откровения символизма, поскольку они были истинными откровениями, бояться нам нечего; но, если искусство должно быть носителем этих откровений, нам важно, прежде всего, чтобы символизм был в полной мере искусством. Искусство же - всегда нисхождение. Символическим, т.е. истинно содержательным и действенным искусство будет являться в ту меру, в какой будет осуществляться художником, сознательно или бессознательно, внутренний канон.

Внешний канон суть правила искусства, как техники. Он, в известном смысле, един, поскольку объемлет общие и естественные основоположения, проистекающие из самой природы данного искусства. Так, поэзия есть искусство словесное и потому должна хранить святыню слова, - не подменять речи нечленораздельным звукоподражанием, не искажать ее естественного, органически-закономерного строя. В другом смысле, нет вовсе единого внешнего канона, а существует их множество, и Шекспирово искусство не перестает быть искусством оттого, что противоречит уставу французских трагиков. Можно сказать, что внешний канон всякий раз свободно избирается или установляется художником для каждого нового произведения, и здоровая критика может состоять только в наблюдении над тем, не нарушил ли сам художник в пределах судимого творения поставленные себе самому технические нормы его осуществления. Столько сказано в пояснение понятия «внешний канон».

То, что я назвал внутренним каноном, относится вовсе не к художнику, как таковому, а к человеку, следовательно - и к художникусимволисту, поскольку символизм разумеется не в смысле внешнего метода, а в смысле внутреннем и, по существу, мистическом; ибо такой символизм основан на принципе возрастающего духовного познавания вещей и на общем преодолении личного начала не в художнике только, как таковом, и не в моменты только художественного творчества, но в самой личности художника и во всей его жизни - началом сверхличным, вселенским. Внутренний канон есть закон устроения личности по нормам вселенским, закон оживления, укрепления и осознания связей и соотношений между личным бытием и бытием соборным, всемирным и божественным. Чем глубже и самостоятельнее будет это восхождение, тем яснее будет осознаваться творчество не как его служебный момент, а как священная жертва. Творчество не было бы жертвою, если бы оно было новым духовным приобретением: напротив, оно - отдача силы, излучение энергии, мука и страда в сфере высшей духовности, ответственность и как бы некий грех воплощения, но в то же время и некая искупительная жертва, жертва сладостная и страстная. В моменте нисхождения, в моменте жертвенном и страстном и воплотительном, сказывается по преимуществу эротическая природа творчества: не в Платановом смысле - эротическая, ибо Платонов эрос есть эрос восхождения и сын Голода, но в божественнотворческом смысле, Дионисовом или Зевсовом, ибо так Зевс проливается золотым дождем на Данаю или в грозе и пламени находит на Семелу.

Мне остается еще прибавить, по вопросу о художественном нисхождении, что последнее, согласно данному определению прекрасного состоит, по существу, в действии образующего начала, следовательно, в принципе формы. Дело художника - не в сообщении новых откровений, но в откровении новых форм. Ибо, если бы оно состояло в наложении на план низшей реальности некоего чуждого ей содержания, почерпнутого из плана реальностей высших, то не было бы того взаимопроникновения начал нисходящего и приемлющего, какое создает феномен красоты. То, что мы назвали вещественным субстратом, было бы только внешне и поверхностно прикрыто чуждою ему стихиею, в лучшем случае оно было бы только облечено ею, как прозрачным голубым туманом или золотистою аурой, но вещество не выразило бы своего внутреннего согласия на это облечение, оно испытало бы насилие и принуждение мистической идеализации; идеализация же вещей - насилие над вещами. Нет, нисходящее начало в художественном творчестве, та рука, повинующаяся гению, о которой говорит Микель Анджело, только формует вещественный субстрат, выявляя и осуществляя низшую реальность, естественно и благодарно раскрытую к приятию в себя соприродной высшей жизни.

Обогащенный познавательным опытом высших реальностей, художник знает сокровенные для простого глаза черты и органы низшей действительности, какими она связуется и сочетается с иною действительностью, чувствительные точки касания ее «мирам иным». Он отмечает эти определимые лишь высшим прозрением и мистически определенные точки, и от них, правильно намеченных, исходят и лучатся линии координации малого с великим, обособленного со вселенским, и каждый микрокосм, уподобляясь в норме своей макрокосму, вмещает его в себя, как дождевая капля вмещает солнечный лик. Так форма становится содержанием, а содержание формою; так, нисходя от реальнейшего и таинственного к реальному и ясному (ибо до конца воплощенному, поскольку осуществление есть приведение к величайшей ясности), возводит художник воспринимающих его художество «a realibus ad realiora».

V

Едва ли не большинство людей нашего времени согласно в том, что искусство служит познанию и что род познания, представляемый искусством, в известном смысле превосходнее познания научного. Иначе познается познаваемое при посредстве искусства, нежели путем научным, - ограниченнее и беспорядочнее в одних отношениях, жизненнее и существеннее - в других. Под понятие интуиции, как одна из ее разновидностей, неповторимая в других ее типах, подводится познание художника; и сила интуитивной способности признается одним из отличительных признаков художественного гения.

Вникая пристальнее в познавательную деятельность художника мы различаем в ней, прежде всего, момент пребывания в некоторой низшей реальности, который обогащает художника опытным ее знанием и сознанием, в смысле чувствования этой реальности изнутри ее самой. Но уже для простого изображения действительности, каковою она испытывалась художником в этот первый момент его пребывания в ней, необходимо его отхождение или удаление от нее в сферу сознания, вне ее лежащую. Какою может быть эта сфера? Она может переживаться духом, как некая пустота, и чем независимее и отрешеннее от прежде испытываемой действительности будет она переживаться, тем энергичнее будет представлен в творческом процессе полюс сознания, внеположного той действительности, и тем ярче вспыхнет ее художественное постижение: ибо каждое постижение, будучи родом философского эроса, есть совмещение имманентного пребывания в познаваемом и его трансцендентного созерцания. Удаление творческого духа в область трансцендентную действительности, освобождая его от волевых с нею связей, есть для художника первый шаг к пробуждению в нем интуитивных сил, а для человека в нем - уже род духовного восхождения, хотя бы открывающийся ему только в отрицательном своем обличии - в форме свободы от прежней связанности переживаемою действительностью. Он уже находится в чем-то реальнейшем, нежели прежняя реальность, хотя бы это реальнейшее сознавалось им только как область пустого безразличия; и из такого реальнейшего будет он нисходить, принимаясь за воплощение своего замысла, к прежней своей обители, с волшебным зеркалом отчужденного от нее, хотя бы на один лишь миг, искусства.

Но сферы, доступные отчуждающемуся от прежде испытываемого мира творческому духу, не всегда представляются ему нагою пустынею. Чтобы подняться в эту пустыню, должен он перейти через полосу миражей, обманчивых марев, прельстительных, но пустых зеркальностей, отражающих ту же, покинутую им действительность, но преломленную в зыбком покрывале его собственных страстей и вожделений: нисхождение из этой непосредственно прилегающей к низшему плану сферы сделает произведение художника только мечтательным, своенравно-фантастическим, причудливо-туманным, и не будет в нем ни интуитивного познания вещей, ни непосредственного, стихийного сознания действительности, из которой художник уже вышел, но отразится в таком произведении лишь он сам в душевной своей ограниченности и уединенности. Тому же, кто действительно поднялся путем отчуждающего восхождения до подлинной пустоты, до суровой пустыни, могут открыться ее пределами, сначала в некоей символической иероглифике, а потом и в менее опосредствованном лицезрении, начертания высших реальностей, как некие первые оболочки мира бесплотных идей. Здесь, на этом краю пустыни, бьют родники истинной интуиции. Достижение этих пределов открывает достигшему прежде всего то познание, что низшая реальность, от которой он восходил и к которой опять низойдет, не есть нечто по существу чуждое тому миру, что ныне он переживает, но объемлется им, этим высшим миром, как нечто покоющееся в его лоне. Правое восхождение возвращает духу его земную родину, тогда как мечтательное воспарение в вышеописанную миражную пелену его уединяет. Правое восхождение единственно восстановляет для художника реальность низшей действительности, единственно делает его реалистом.

С каким же запасом познания нисходит художник из сферы высших реальностей в дол реальности низшей, которая, как мы видели, представляется ему объемлемою тою сферою так, что ни там, в поднебесье идей, не чувствовал он себя чужим земле, ни здесь, на земле, не чувствует себя чужим поднебесью? С каким запасом познания нисходит он к той персти, глине, из которой должен лепить? С тем, опять-таки и прежде всего, познанием, что самая эта глина - живая Земля, находящаяся в изначальном и природном соотношении с высшими и реальнейшими правдами бытия; что не должно и невозможно налагать на нее извне какую бы то ни было форму высшего закона, в ней самой не заложенного, или как данность, или как полярность, ищущая в нем своей восполнительной полярности. Поэтому, чем плодотворнее было восхождение, тем проникновеннее и жизненнее будет и нисхождение.

Сама в перстах моих слагалась глина

В обличья стройные моих сынов -

говорит Прометей, как творец человеческого рода в одной трагедии («Сыны Прометея», - «Р. Мысль» 1915.),* потому что в этой персти, смешанной с прахом Титанов, поглотивших предмирного младенца Диониса, еще живо было пламя растерзанного бога:

Моих перстов ждала живая персть,

Чтоб разрешить богоподобных плен

И свету дня вернуть огонь Младенца.

Я был творцом их, если тот - творец,

Чье имя меж богов - Освободитель.

Итак, высшим законом для нисходящего становится благоговение к низшему и послушание воле Земли, которой он приносит кольцо обручения с высшим, а не скрижаль сверхчувственны правд: тогда только творчество становится благовестием, и покорность художнику свободным подчинением Богу, - Он же свобода - а не рабством человеку-принудителю. И то познание, какое мы можем почерпнуть из творений истинно нисходящего искусства есть познание об истинной воле Земли, о подлинной мысли вещей ее, о несказанных иначе, как на языке Муз, томлениях и предчувствиях Мировой Души. Важнее всего в этом правильное определение соотношений, соответствий и соразмерностей между высшим и низшим, высотой и глубиной, между признаваемым обычно за основное и существенное и тем, что кажется лишь привходящим и случайным, - и такое правильное определение и меткий выбор отмечаемых черт в действительности, художественно изображенной, находим мы в произведениях истинного искусства, потому что их творцы из проникновения в реальнейшее почерпнули действительное синтетическое постижение изображаемой реальности.

Итак, художник восходит до некоторой точки в сфере высших реальностей, переживание коих обусловливает впервые возможность интуиций, чтобы низойти затем к реальности низшей. Но вспомним, что на пути к этой точке ему пришлось пересечь пелену миражных зеркальностей, которая не задержала его, потому что сила его дарования сделала его, при этом прохождении, подобным Одиссею, не позволяющему себе плениться прельстительными зазывами Сирен. В своем нисхождении художнику придется опять перейти через эту страну марев, но тут она для него уже безопасна, потому что он уже преодолел ее, преодолел на пути восхождения, как зеркальный соблазн чистого субъективизма. Напротив, теперь он намеренно замедлит в ней, чтобы создать из ее пластической туманности призраки - образцы своих будущих глиняных слепков. Эти, творимые им, бесплотные обличия - фантасмы или теневые «идолы», как сказали бы древние, - не имеют ничего общего с порождениями произвольной мечтательности: им принадлежит объективная ценность в той мере, в какой они ознаменовательны для открывшихся художнику высших реальностей и в то же время приемлемы для земли, как ближайшая к ней проекция ее душевности в идеальном мире. Эти, вызываемые художественными чарами, видения, суть аполлинийские видения, которыми разрешается дионисийское волнение интуитивного мига. Творчество этих призраков есть момент собственно мифотворческий; он заслуживает этого имени в той мере, в какой содержательно и прозрачно в нем откровение высших реальностей. Что же дальше? Обладатель призрачных моделей грядущего воплощения, художник, будет ждать нового и опять, хотя по иному, дионисийского волнения, того, о котором Пушкин говорит: «Душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявленьем», - прибавляя тотчас: «И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей», т.е. те призраки, о которых мы говорили, вылепленные им раньше из пластической туманности аполлинийских снов. И кок аполлинийским видением разрешилось тогда дионисийское волнение художника, так аполлинийским воплощением разрешится новая музыкальная волна, которая заставляет пальцы Пушкина тянуться к перу и к бумаге и обещает ему: «Минута - и стихи свободно потекут».

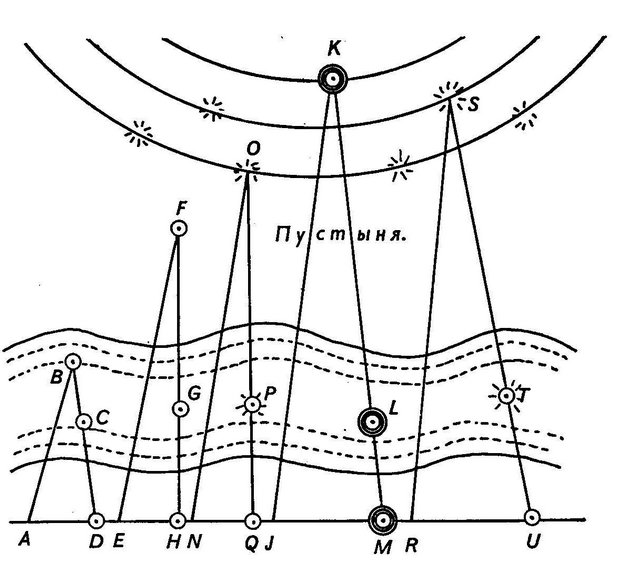

ABCD - творчество субъективистическое.

EFGH - реалистическое искусство (Флобэр).

JKLM - творчество Данта.

NOPQ и RSTU - типы высокого символизма.

B - точка субъективистической зеркальности.

F- точка трансцендентного созерцания преодолеваемой действительности.

O, S, K - точки интуитивного постижения высших реальностей.

C, G, P, L, T - точки аполлинийского созерцания апогеев восхождения, «сны» художника.

D, H, Q, M, U - точки художественного воплощения (так, M - «Божественная Комедия»).

VI

Мы видим, что познавательное значение искусства обусловлено правым восхождением художника, как обретающего или творимого, и нисхождением его, как творца. Творчество в собственном смысле, а не в смысле предуготовительных состояний и предварительных качественных условий личности - есть нисхождение; и только нисхождение, определяющее художество, как действие определяет и действенность художества. Действенность эта обусловлена согласием материи на принятие приносимой или -лучше сказать - благовестимой ей формы и является прежде всего следовательно, освобождением материи. Действенность искусства пропорциональна его символичности, т.е. соответствию с законом высших реальностей, который запечатлевается согласием материи на этот закон. Чем содержательнее откровение высших реальностей, осуществляемое в произведении искусства, тем действеннее оно по отношению к освобождаемой материи, при условии ее согласия на воплощение в ней этого откровения; тем более она пробуждена и освободительно преображена приятием в себя некоего семени Логоса. Чем менее содержательно откровение высших реальностей в создании художника, тем менее действенно оно по отношению к освобождаемой материи: она остается не пробужденной и праздной, и не зачинает от Логоса. Действие художника есть уже тайнодействие, поскольку речь идет об освободительном изменении Природы и Мировой Души незримым осеменением ее семенами Духа при посредстве художественного гения, который заносит эти семена, как пчела или шмель заносят на цветы оплодотворяющую их цветочную пыль.

Но если, в силу вышесказанного, искусство есть одна из форм действия высших реальностей на низшие, должно ли признать, что оно в своем правом осуществлении уже теургично, ибо преображает мир? Признать это можно лишь в столь ограниченном и относительном смысле, что слово «теургия» для означения нормальной деятельности художника представляется мне неприменимым: слишком торжественно и свято то, что достойно могло бы назваться этим именем. Та действенность искусства, о которой была речь, еще не есть «теургия», т.е. действие, отмеченное печатью божественного Имени; тайнодействие символа не есть тайнодействие жизни. Ибо, хотя всякий истинный символ есть некое воплощение живой божественной истины и постольку уже реальность и реальная жизнь, все же он реальность низшего порядка, бытийственная лишь в связи символов, условно-онтологическая по отношению к низшему и мэоническая в сравнении с высшим, а следовательно, и бесконечно менее живая жизнь, нежели Человек, который есть живой и сущий воистину, каковым остается и с глазу на глаз с Самим Присносущим, почему и сказано, что малым разнится он от ангелов. С другой стороны, символ, каким мы его знаем в искусстве, бесконечно менее живая жизнь, чем Природа, ибо и она перед Богом жизнь сама по себе. Символ же есть жизнь посредствующая и опосредствованная, не форма, которая содержит, но форма, через которую течет реальность, то вспыхивая в ней, то угасая, - медиум струящихся через нее богоявлений. И освобождение материи, достигаемое искусством, есть только символическое освобождение.

Томление художника и томление вещества, ему послушного, одно и то же: оба тоскуют по живой, не символической жизни. Подчиняясь творческому гению. Природа выражает свое согласие на сотрудничество с человеческим духом в осуществлении чаемого освобожденного мира; она говорит человеку: «Веди меня, и я за тобой последую». Но человеческий гений ограничивается благовестиями и обетованиями, хотел бы и не может совершить теургический акт и совершает только акт символический. Вещество же делает большее, чем, так называемый, «творец» и «поэт»: оно не символически, не условно и гадательно, но прямо и на деле являет свою волю последовать за духом по тайным путям его, и более святости в мраморе или в стихии слова и во всякой плоти всякого искусства, нежели в человеческом духе, символически оживляющем в создании искусства эту видимую для глаза или звучащую для уха плоть. Лицо земли сияет созданиями красоты, - символами художеств, как драгоценными камнями священных диадем спящей Невесты. Люди чтят в этих созданиях иконы божественных сущностей - кумиры божеств, и каждую минуту готовы поклониться им, уже как идолам, а потом забывают и о том, что они идолы, и начинают ценить в них только отвлеченную форму. Тогда начинается эстетизм, т.е. обездушение красоты, и защитники «искусства для искусства» отпевают искусство, как живую жизнь, - потому что эта жизнь не была животворящею, а только живою. Тогда тоскует мрамор в статуе, Душа Мира тоскует в обезбоженном мраморе и могла бы сказать художнику: «Не на то я тебе послушествовала, я тебе поверила и отдалась тебе, а ты меня обманул».

Когда резцу послушный камень

Предстанет в ясной красоте

И вдохновенья мощный пламень

Даст жизнь и плоть твоей мечте,

У заповедного предела

Не мни, что подвиг совершен,

И от божественного тела

Не жди любви, Пигмалион!

Нужна ей новая победа...

Так описывает Вл. Соловьев заповедный предел искусств дальше Природа не может следовать за художником, потому что художнику некуда вести ее дальше. Но Душа Мира страдает от этой незавершенности освободительного подвига, предпринятого человеческим духом, и требует от него других и больших усилий «Нужна ей новая победа» - победа духа в новых его проявлениях в новых высочайших заданиях. Здесь, по мысли Влад. Соловьева дело художника кончается, спадает маска ваятеля Пигмалиона обличая в прежнем кумиротворце и влюбленном человеке архангельскую мощь - борца Персея, чья пламенная личина спасет в свою очередь, разоблачая Христов лик воскресителя Орфея. Таковы в символике этого стихотворения три ипостаси человеческого подвига: подвиг резца, подвиг меча и подвиг креста, каковым соответствуют: дело вдохновенного творчества, дело общественного строительства и дело богочеловечества; или: духовная культура, государство и церковь. Но в нашу задачу входит рассмотрение лишь первого подвига и обследование «заповедного предела», которое отмечает теургическую межу художества.

С древнейших времен и по сей день грудь Музы волнуема темными воспоминаниями и предчувствиями, о которых она шепчет своим наперсникам непонятные, неземные и порой соблазнительные для их человеческого слуха слова. Она напоминает им, что когда-то, в золотом веке искусств, звучали лиры, которым повиновались деревья и звери, волны и скалы, а изваяния искусных рук жили и не старелись. Микель Анджело грезит, что его создания действительно оживлены и только притворяются камнями. Желание перейти за грань, где начинается чудо, тревожит и томит художника.

Взгрустит кумиротворец-гений

Все глину мять, да мрамор сечь,

И в облик лучших воплощений

Возмнит свой замысел облечь -

И человека он возжаждет...

Такова логика эроса, и трудно художнику очнуться от своего безумия и уверить себя, что его эрос - только эрос формы. Скорее помнится ему, что какая-то роковая тайна, какое-то старинное грехопадение и проклятие раздробило целостное творчество, создавая разделенные искусства, из коих каждое только - искусство, и одну целостную любовь-жизнь разбила на множество преходящих увлечений, мимолетных прельщений, пустых зеркальностей любви. Во всяком случае, он ясно слышит жалобу материи, которой умеет придать форму, но бессилен сообщить истинную жизнь, и это ощущение неиспользованных им сил и тяготений самого вещества, над коим он работает, плодотворно побуждает поэта к раскрытию новых возможностей слова, музыканта к поискам неслыханных дотоле гармоний, живописца к новому зрению вещей и красок. Теургическое томление разрешается в технические объективации или в эстетическое безумие, но не перестает где-то, ниже глубин сознания, «Музы девственную душу в пророческих тревожить снах».

Легко, поэтому, художнику, завсегдатаю волшебного мира, подменить недосягаемый идеал теургического творчества условно осуществимым покушением на волшебство. И показательно для александрийского искусства, переставшего быть религиозным и забывшего теургический пафос эллинской художественной старины, - превращение мифа (также, впрочем, не раннего) об оживлении Афродиты Адонисом в роман о ваятеле Пигмалионе, оживляющем свою статую, при чем изваянная им возлюбленная носит имя морской нимфы, одной из прислужниц Афродиты морской, как думали на Кипре, где можно наследить первоначальный миф. Впрочем, еще раньше рассказывали о превращении девы Галатеи в юношу, каковая дева наречена была Галатеею, вероятно для ознаменования своей превращаемости, составляющей общий признак морских божеств. Но одно дело сотворить икону Афродиты и быть столь угодным перед нею, что икона эта оживет, как чудотворная; другое дело- вдохнуть в собственное изваяние, чарованием магического искусства, волшебную жизнь. Поистине здесь совершается преступление: переступается в дурную сторону «заповедный предел», запретный Пигмалиону порог. Все поиски магизма в искусстве извращают в корне заложенную в нем святыню теургического томления.

В самом деле, не вдыхание своей или извне привлеченной жизни в материю повелено художнику, и он может желать этого, только перестав быть художником, т.е. забыв, что материя уже жива, или сознательно умыслив над ней насилие, обращая ее нежнейшую, темную жизнь в медиум чуждого оживления. Итак, теургический «переход» - «трансценс» - искусства за предел, «заповедный» не в смысле его безблагодатности, но в смысле его противозаконности по отношению к законам данного состояния природы, - этот невозможный в гранях наличной данности мира трансценс определяется как непосредственная помощь духа потенциально живой природе, для достижения ею актуального бытия. И стремление к этому чуду в художестве есть стремление правое, а выход художества в эту сферу, лежащую вне пределов всякого, доселе нам известного, художества, выход за ограждение символов, подобных высеченным из слоновой кости башням, воздвигнутым уже на его последних окраинах и открывающим вид на моря и горы вечности, есть выход желанный и для художника, как такового, потому что там символ становится плотью, и слово - жизнью животворящею, и музыка - гармонией сфер.

VII

Но к чему говорить об этом? Говорить об этом разумно, потому что об этом вопиют и стенают прекрасные камни изваяний, и потому что нашептывания Музы для человеческого слуха художника слишком часто только соблазнительны, и потому, наконец, что размышления об этом, пусть неосуществимом, помогают осуществлению в нас нового религиозного сознания, покоющегося на постулатах веры и нуждающегося, прежде всего, в правоте чаяния... Какими же представляются в этом свете условия вышеопределенного трансценса? Кажется, что ответить на этот вопрос должно так.

Если в искусстве, каковым мы его знаем, художник нисходит к веществу с благовестием форм, обретенных им на ступенях своего человеческого восхождения, при чем это последнее отмечено признаками личного почина и потому в большей или меньшей мере ограничено индивидуальностью, - то теургическое искусство, божественное художество, предполагает обратное соотношение условий, определяющих достижение искомого. В нашем искусстве восходит человек, а нисходит художник: в том чаемом, человек должен нисходить до духовно-реального приникновения к МатериЗемле и до реальнейшего в нее проникновения, а художник должен восходить до непосредственной встречи с высшими сущностями на каждом шагу своего художественного действия. Другими словами, каждый удар его резца или кисти должен быть такою встречей, - направляться не им, но духами божественных иерархий, ведущими его руку. Его покровителем и первообразом должен стать святой плотник Иосиф, обручник Мариин: он будет стар, как Иосиф в исторической смене поколений, и лишь поздно, может быть, дано будет ему это посланничество, - и, как Иосиф, смирен до конца и как бы до полного истаяния внешнего лика, и так же, как Иосиф, только послушный сновидец и бдительный, благоговейный оберегатель и поводырь Мировой Души, зачинающей непосредственно от Духа Святого... Так строги требования заветных правд, обращенные к художнику, так далеки они от современного духа мятежного самоутверждения личности, так далеки - до запредельности призыва, и вместе так просты -до кажущейся осуществимости в подвиге святого жития. Не будем обольщаться: красота не спасает мира. Но, если прав пророк, обещавший, что красота спасет мир, не нашу разумел он красоту и не наше искусство Прометеевых детей, желающих ограбить небо, - между тем как грядущая Мистерия в истинном, т.е. теургическом значении, этого слова, будет похожа на то собрание верных, когда «все они были единодушно вместе», при наступлении дня первой Пятидесятницы по Воскресении Господнем...

Размышляя о предельностях искусства, к кому обратиться за советом и наставлением, как не к художнику порубежных царств между искусством и природой, искусством и мистикой - Гете? И вот в «Новелле» об укрощении льва ребенком мы находим, кажется мне намеки на умопостигаемую природу того запредельного искусства, чья божественная и чудотворная действенность будет направлена уже не на кумиротворчество символов, но непосредственно на освобождение Мировой Души. И кажется, что на хоругви этого художества начертаны, по мысли Гете, слова: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство». Отрок, сходя в ров львиный, пел:

Из могилы Даниила

Слышу сладостный напев.

В ров нисходит Божья сила

Умирить звериный гнев.

Кроткой мощью песни движут

Сердце Ангелу и льву.

Лев и львица ноги лижут

Погребенного во рву.

«Отец сопровождал это пение звуками флейты; мать вступала порою в мелодию, ведя второй голос. Потом, с силою и подъемом, начали все трое»:

Вышний Бог землей владеет,

Озирает ширь морей

Вал, нахлынув, цепенеет;

Агнцем станет царь зверей.

Меч замрет в разгаре битвы,

Не прольется долу кровь.

Может все - одной молитвы

Чудотворная любовь.

Отрок приближается ко льву, лев послушно следует за ним. Из уст ребенка звучит песнь:

К добрым детям с неба сходит

Ангел Божий на совет:

Воле доброй путь находит, -

Воле злой простора нет.

И младенческой святыней

Укрощают лютый гнев

Льва, взращенного пустыней, -

Вера в Бога и напев.